Требования к инструментам, применяемым в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Наряду с соответствием общим требованиям, эти инструменты должны иметь ряд специальных свойств:

1. Миниатюрность рабочих частей, изготавливаемых с высокой точностью.

2. Большой диапазон вариантов режущих кромок однотипных инструментов для адаптации к особенностям рельефа тканей.

3. Наличие длинной и гибкой шейки, позволяющей за счет гибкости и эластичности вводить инструмент на значительную глубину в рану сложной формы.

4. Овальное или уплощенное поперечное сечение шейки инструмента для облегчения фиксации в руке в позиции "писчего пера".

5. Преимущественное использование комбинации рабочей части и шейки инструмента в виде крючка для выполнения действий в направлении "от глубины к поверхности" раны.

6. Возможность широкого разведения рабочих частей при небольшой амплитуде разведения рукояток.

7. Уплощенная конструкция для исключения уменьшения обзора операционного поля рукоятками инструмента.

8. Закрепление рабочих частей разной формы на обоих торцах одной рукоятки для экономии времени при выполнении разных манипуляций.

9. Массивность рукоятки при миниатюрности рабочей части для повышения точности движений при использовании значительных усилий.

10. Большая отражательная поверхность для повышения освещенности глубокой узкой раны.

Требования к микрохирургическим инструментам

К микрохирургическим инструментам предъявляют ряд специфических требований:

1. Высокая точность изготовления всех частей (прецизионность).

2. Небольшая длина рабочих частей для постоянного контроля их положения в поле зрения операционного микроскопа.

3. Достаточная длина рукояток для фиксации пальцами в положении "писчего пера" или "смычка".

4. Способность передачи малейшего усилия пальцев на рабочие части, обеспечиваемая:

• отсутствием фиксирующего устройства (кремальеры);

• использованием упругих свойств возвратных пластинчатых пружин на конце рукояток.

5. Чувствительность рабочих частей к малейшим движениям пальцев хирурга.

6. Абсолютное совпадение амплитуды перемещения рабочих частей и рукояток инструмента в зависимости от силы воздействия пальцев хирурга.

7. Матовость поверхности, предупреждающая утомление глаз хирурга при продолжительной операции с использованием яркого источника света.

8. Миниатюрность рабочих частей при сохранении обычных параметров рукояток, удобных для фиксации в ладонях.

9. Ребристость наружных поверхностей рукояток для лучшей фиксации инструмента.

10. Хорошая сбалансированность всех частей инструмента, обеспечивающая точность движений.

11. Достаточная масса для лучшей проприоцептивной чувствительности (ощущения тяжести инструмента) – рис. 21.

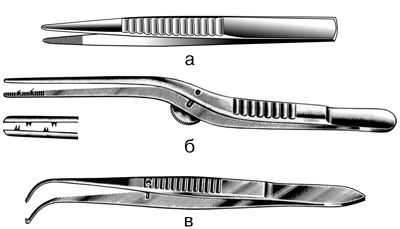

Рис. 21. Различия в конструкции инструментов схожего функционального назначения: а – общехирургический инструмент – анатомический пинцет; б – пинцет для отслаивания хряща, используемый в хирургической стоматологии; в – микрохирургический пинцет (по: Medicon instruments, 1986).

Конструктивные особенности хирургических инструментов

Части инструментов

1. Рабочая часть, обеспечивающая выполнение основной функции: бранши у зажимов, лезвия у ножниц, губки у кусачек.

2. Вспомогательная часть для приведения в действие рабочих частей инструмента: ручки, замки, кремальеры.

Конструкция инструмента может быть:

1. Цельной – инструменты, состоящие из одной детали (скальпели, зонды и т. д.), изготовленной из однородного материала.

2. Сборной – инструменты, собранные из нескольких составляющих, соединенных между собой разными способами:

• замковым способом, обеспечивающим плавное движение относительно друг друга частей инструментов;

• кремальерным способом, позволяющим фиксировать бранши в заданном положении.

3. Комбинированной – инструменты, представляющие собой соединенное в одно целое металлическую и пластмассовую части (например, одноразовый скальпель).

Кремальеры хирургических инструментов

Виды кремальер:

1. Зубчатая кремальера.

2. Винтовая кремальера.

3. Кремальера в виде щеколды.

Устройство стандартной зубчатой кремальеры:

• на одной половине дугообразной рейки имеется одиночный зуб;

• на другой половине рейки несколько зубьев ориентированы в том же направлении.

При встречном движении происходит фиксация кремальеры в нужном положении за счет взаимного зацепления зубьев.

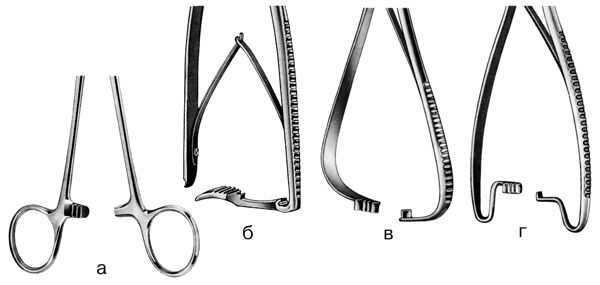

Кремальера может располагаться не только на середине или концах рукояток, ориентированная в одной с ними плоскости, но и находиться на торцах рукояток перпендикулярно к их плоскости. Применение такой конструкции чревато возможностью повреждения хирургических перчаток (рис. 22).

Рис. 22. Варианты расположения кремальер на рукоятках хирургических инструментов (по: Medicon instruments, 1986): а – на протяжении рукояток; б, в, г – на дугообразных концах рукояток.

Для быстрого и уверенного размыкания кремальеры нужно обучиться следующему простому приему:

1. Одно кольцо рукоятки зажима должно быть надето на основание дистальной фаланги I пальца.

2. Другое кольцо рукоятки фиксируют средней фалангой IV пальца.

3. При прижатии IV пальца к ладони и отведении I пальца происходит размыкание зубьев кремальеры.

4. При сведении пальцев происходит фиксация кремальерного устройства в нужном положении.

Разъединение тканей

Разъединение тканей может быть произведено:

• "острым" способом – рассечение режущей кромкой инструмента;

• "тупым" способом – разделение по ходу мышечных волокон, межмышечных борозд.

Основные правила разъединения тканей

1. Послойность разъединения тканей. Выполнение этого правила позволяет:

• в каждый момент операции контролировать ход оперативного вмешательства;

• прогнозировать последующие действия;

• вносить в ход операции необходимые коррективы, определяемые особенностями патологического процесса и индивидуальными анатомическими особенностями.

2. Последовательное разъединение слоев на одинаковую длину. Реализация этого правила позволяет:

• уменьшить травматичность оперативного вмешательства;

• придать ране колодцеобразную форму для хорошего обзора глубоко лежащих слоев.

3. Направление разъединения каждого слоя должно быть параллельно ходу основных сосудисто-нервных пучков. Выполнение этого правила необходимо для предупреждения ятрогенных повреждений элементов сосудисто-нервных пучков.

4. Длина разреза должна соответствовать принципу "необходимой достаточности":

• большая длина разреза поверхностных слоев при незначительной площади апертуры дна раны создает определенные удобства для хирурга, но не обеспечивает косметичности послеоперационного рубца;

• чересчур большая длина разреза всех слоев повышает травматичность оперативного вмешательства;

• минимальная длина разреза всех слоев раны повышает риск осложнений во время оперативного вмешательства.

5. Форма разреза должна быть простой.

В общехирургической практике, как правило, используют прямолинейные разрезы.

Придание разрезу дугообразной, прямоугольной, трапециевидной или угловой формы определяется целями оперативного вмешательства в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с безусловным учетом всех особенностей кровоснабжения тканей.

Инструменты для разъединения тканей

Разъединение тканей может быть произведено следующими способами:

1) механическим (с помощью лезвия клиновидной формы);

2) электрохирургическим (электронож);

3) с помощью потока плазмы (плазменный скальпель);

4) ультразвуковым (ультразвуковой нож);

5) криохирургическим (криодеструктор);

6) с помощью лазерного излучения (лазерный скальпель).

Разъединение тканей механическим способом

Режущим элементом является кромка лезвия, выполненная в виде клина с определенным углом заточки (заострения). В зависимости от величины угла клина лезвия режущие хирургические инструменты подразделяют на следующие группы:

1. Лезвия с небольшой величиной угла заточки (20–29°), используемые для рассечения мягких тканей.

2. Кромка лезвия в форме клина от 30 до 35° необходима для рассечения хрящей.

3. Инструменты с углом заточки лезвия 36–40° применяют для разрезания костей.

• Чем меньше угол заточки, тем острее нож и тем быстрее он теряет остроту (тупится).

• Увеличение угла заточки требует больших усилий для рассечения тканей.

Режущие свойства кромки лезвия зависят от микрогеометрии. Стороны клина, пересекаясь, образуют так называемую режущую кромку в виде ленты шириной несколько микрометров (обычно 5 мкм):

• возникающий при тяге микронеровностей "эффект пилы" обеспечивает рассечение тканей;

• однако микронеровности кромки лезвия при рассечении способствуют образованию на краях раны микролоскутов и микронадрывов, приводящих к нагноению раны и образованию грубых рубцов.

• риск нагноения раны повышается в следующих случаях:

– при применении плохо заточенных инструментов;