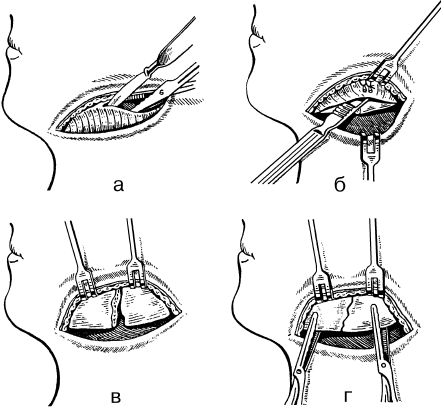

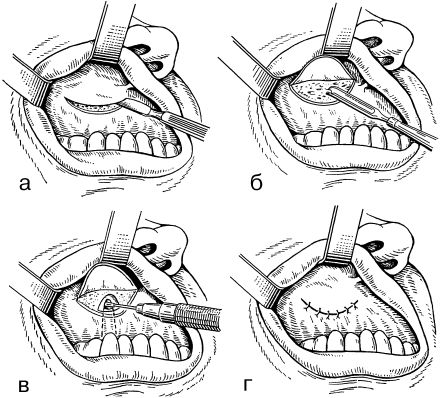

Рис. 14. Репозиция отломков тела нижней челюсти открытым способом после разъединения тканей: а – рассечение волокон подкожной мышцы шеи; б – отслойка надкостницы и собственно жевательной мышцы от наружной поверхности тела нижней челюсти; в – сглаживание концов отломков; г – сопоставление отломков (по: Заусаев В. И., Наумов П. В., Новоселов Р. Д. и др., 1981).

Хирургическая операция

Хирургическая операция – это разъединение тканей больного (пострадавшего), выполняемое с лечебной или диагностической целью. Цель операции – ликвидация патологического очага, удаление пораженного органа или его части с возможной реконструкцией для восстановления функции.

Различают следующие виды хирургических операций.

1. С учетом временного фактора:

• экстренные (неотложные, ургентные) операции, выполняемые немедленно по жизненным показаниям (при угрожающем жизни кровотечении, при асфиксии и т. д.);

• плановые операции, производимые в заранее установленный срок, по детально разработанной схеме после тщательного обследования больного (например, оперативные вмешательства при одонтогенных кистах).

2. С учетом целевой направленности:

• радикальные операции, полностью устраняющие патологический очаг;

• паллиативные операции, устраняющие наиболее беспокоящие больного симптомы заболевания.

3. По предполагаемым результатам:

• операция выбора – лучшая операция на современном этапе развития хирургии для лечения данного заболевания;

• операция необходимости – выполнение сравнительно простого оперативного вмешательства, соответствующего состоянию больного (пострадавшего) и квалификации хирурга.

4. По количеству операционных дней, затрачиваемых на достижение поставленной цели оперативного вмешательства:

• одноэтапная операция, выполняемая в один операционный день;

• двухэтапная операция, выполняемая последовательно в два операционных дня. Причем ко второму этапу операции приступают только после достижения промежуточной цели (улучшения состояния больного, восстановления кровоснабжения тканей, прекращения воспаления и т. д.);

• многоэтапная операция, включающая несколько операционных дней для получения желаемого результата (в частности, к последовательному перемещению стебельчатых лоскутов из одной области в другую прибегают в пластической хирургии).

5. По объему удаляемых тканей:

• стандартное оперативное вмешательство;

• расширенная операция – увеличение объема удаляемых тканей в соответствии с особенностями заболевания одного органа или стадией поражающего его процесса. Например, удаление не только языка при поражении его злокачественным процессом, но и всех шейных лимфатических узлов (операция Крайла – шейная лимфаденэктомия);

• комбинированная операция – выполняемая на нескольких органах, пораженных одним и тем же заболеванием;

• симультанная (сочетанная) операция – производимая на нескольких органах, пораженных разными патологическими процессами.

Элементы операции

Каждая операция может быть представлена в виде совокупности элементарных действий:

1. Рассечения тканей "острым" способом (скальпелем, электроножом и т. д.) или их разволокнения "тупым" способом с помощью зонда, пинцетов.

2. Остановка кровотечения из поврежденных сосудов.

3. Соединение тканей (восстановление непрерывности их структур, нарушенных как в процессе развития патологического процесса, так и проведения операции).

Этапы оперативного вмешательства

Этапами оперативного вмешательства являются:

1. Оперативный доступ.

2. Оперативный прием.

Оперативный доступ – действия по обнажению поврежденного или пораженного патологическим процессом органа.

Оперативный прием – непосредственные манипуляции на объекте оперативного вмешательства с целью удаления патологического очага или реконструкции измененного органа.

Требования, предъявляемые к оперативному доступу, подразделяют на две группы.

1. Качественные требования.

2. Количественные критерии.

Качественные требования, предъявляемые к оперативному доступу

1. Широта доступа, обеспечивающая свободу и комфортность действий хирурга в ране:

• длина разреза должна превышать его глубину приблизительно в два раза;

• разведение краев раны для обеспечения свободы действий хирурга следует производить с помощью крючков.

2. Кратчайшее расстояние до объекта операции:

• разрез должен располагаться в проекции органа;

• доступ должен проходить через наименьшее количество слоев.

3. Соответствие ходу основных сосудов и нервов:

• разрезы нужно проводить параллельно ходу сосудов и нервов;

• по возможности, доступ нужно выполнять в относительно бессосудистой зоне.

4. Удаленность от инфицированных очагов:

• разрез должен располагаться в стороне от гнойного очага.

5. Хорошее кровоснабжение краев раны, обеспечивающее в последующем быстрое ее заживление:

• разрез должен проходить параллельно ходу основных сосудов;

• доступ должен производиться в зонах с максимально выраженной сосудистой сетью;

• необходимо исключить выполнение разрезов в зонах с недостаточным (с хирургической точки зрения) кровоснабжением.

6. Создание предпосылок для хорошего дренирования раны (свободного оттока раневого отделяемого):

• доступ должен располагаться ниже дна раны;

• края раны не должны слипаться, ограничивая отток раневого отделяемого.

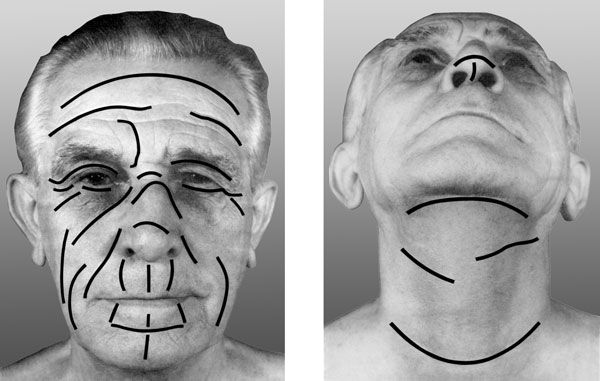

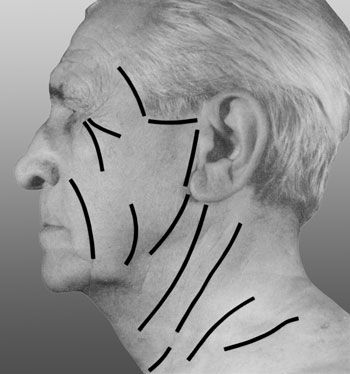

7. Удовлетворение косметическим требованиям (послеоперационный рубец в последующем должен быть малозаметен):

• разрез нужно производить по возможности в соответствии с ходом линий напряжения кожи (линиям Лангера);

• разрез желательно располагать на дне естественных складок кожи (например, носогубной или носощечной складки) или параллельно им;

• разрез, по возможности, следует располагать в зонах, закрытых от непосредственного обзора (внутриротовым способом, в занижнечелюстной ямке, за ушной раковиной, по краю роста волос и т. д.) – рис. 15, 16.

Рис. 15. Оптимальное направление разрезов (обозначены жирными линиями) в области лица и шеи для обеспечения косметического эффекта: вид спереди (по: Золтан Я., 1983).

Рис. 16. Оптимальное направление разрезов (обозначены жирными линиями) в области лица и шеи для обеспечения косметического эффекта: вид сбоку (по: Золтан Я., 1983).

Количественные критерии оценки оперативного доступа

1. Направление оперативного действия – направление линии, соединяющей глаз хирурга с самой глубокой точкой операционной раны.

Ракурс операционной раны может оцениваться по отношению к горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскости:

• качественно (описательно);

• количественно (в градусах).

Направление оси операционного действия позволяет прогнозировать:

• видимую часть органа после выполнения доступа;

• слои, подлежащие разъединению перед визуализацией объекта оперативного вмешательства.

Все доступы при выполнении стоматологических и челюстно-лицевых операций подразделяют на две группы:

• внеротовые;

• внутриротовые (рис. 17, 18).

Рис. 17. Разные направления внеротовых оперативных доступов для вскрытия флегмоны околоушно-жевательной области (по: Шаргородский А.Г., 1985).

Рис. 18. Схема внутриротового доступа для резекции верхушки клыка: а – дугообразный разрез; б – трепанация наружной стенки лунки желобоватым долотом; в – отсечение верхушки корня зуба фиссурным бором; г – фиксация слизисто-надкостничного лоскута узловыми швами (по: Рыбаков А.И., 1976).

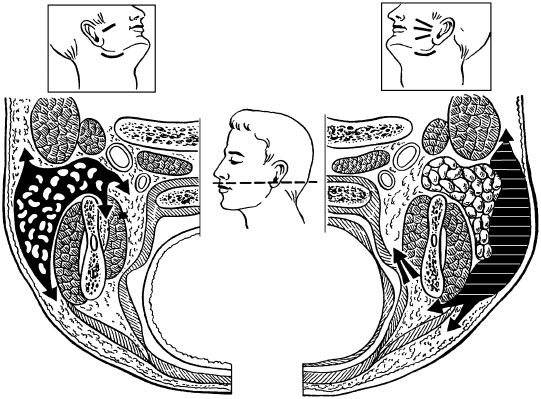

2. Угол оперативного действия, образованный краями операционной раны.

Углы оперативного действия могут быть ограничены разными тканями:

• мягкими тканями;

• костными элементами (параметрами трепанационного отверстия) или величиной апертуры рта (разведенными челюстями);

• доступ через костные структуры в полости (трепанация верхнечелюстной пазухи, лобной пазухи и т. д.).

Угол оперативного действия может не только определяться параметрами костной раны, но и быть реверсивным при проникновении в полость (например, при трепанации верхнечелюстной пазухи) – рис. 19.