Планиметрическая анатомия

Изучение взаимоотношений слоев и взаимоотношений в двухмерном пространстве возможно:

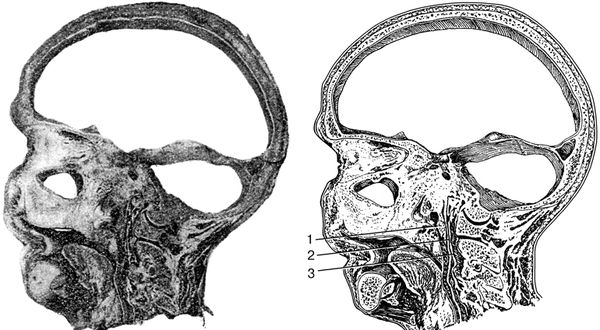

1. На поперечных распилах областей тела человека (метод "ледяной анатомии", предложенный выдающимся русским хирургом и анатомом Н. И. Пироговым) – рис. 7.

Рис. 7. Сагиттальный распил головы, изготовленный по методу Н. И. Пирогова. а) фотография препарата; б) схема сагиттального распила. 1 – глото-основная фасция; 2 – щечно-глоточная фасция; 3 – предпозвоночная фасция (по: Кованов В. В., Аникина Т. И., 1974).

2. На различных "сечениях" областей тела человека, полученных аппаратными (лучевыми) методами:

• рентгеновским (в частности, томографическим);

• компьютерной томографии;

• ядерно-магнитного резонанса;

• УЗИ-диагностики и т. д.

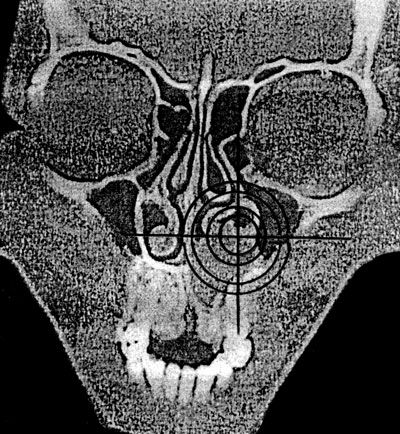

Оценка положения органа или его части может производиться как качественно, так и количественно (глубина залегания органа по кратчайшему расстоянию от поверхности, расчет координат с использованием осей абсцисс и ординат) – рис. 8.

Рис. 8. Определение координат кисты центрального отдела верхней челюсти (срез на уровне премоляров) на компьютерной томограмме (по: Соловьев М. М., Семенов Г. М., Галецкий Д. В., 2004).

Для реализации количественного подхода необходим выбор ориентации плоскости условного сечения и определение точки отсчета. К наиболее простым способам относится определение координат в горизонтальной плоскости с расположением "нулевой" точки в центре тела позвонка. Последовательное изменение угла обзора, а также компьютерное интегрирование (наложение) полученных изображений позволяет составить целостное представление об особенностях топографии анализируемого объекта.

Стереометрия

Качественную оценку положения органа в трехмерном пространстве производят по следующим критериям:

1. Голотопия – определение положения объекта по отношению к телу человеку как целому.

2. Скелетотопия – использование для описания топографии анатомического объекта в качестве точек отсчета наиболее доступных костных ориентиров.

3. Синтопия – определение положения объекта к соседним анатомическим элементам (сосудам, мышцам, фасциям).

При качественной оценке пространственного положения органа необходимо соблюдение следующих условий:

1. Рассмотрение человека в "стандартном" положении:

• стоящим с сомкнутыми пятками и разведенными стопами;

• руки опущены вдоль туловища и обращены ладонями кпереди.

2. Использование строго заданных направлений для описания координат:

• "сверху вниз" – от головы к пяткам;

• "спереди назад" – от грудины к позвоночнику;

• в сагиттальной плоскости "кнаружи" (латерально), "кнутри" (медиально).

Указанные направления остаются прежними при изменении положения тела человека в пространстве. В частности, при горизонтальном положении человека в стоматологическом кресле или на операционном столе направление "сверху – вниз" соответствует оси, проведенной от головы к пяткам. Для количественной оценки пространственных взаимоотношений применяют методику, сходную с географической системой координат с параллелями и меридианами.

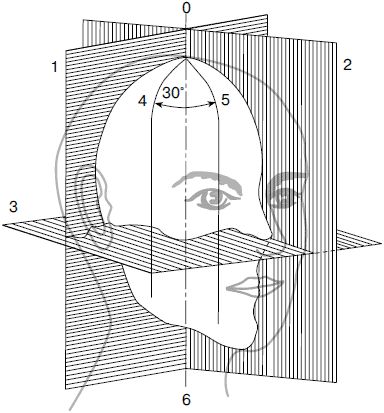

Отдельные области принимают за "эллипсоид вращения", в котором центральную ось образуют перекрещивающиеся сагиттальная и фронтальная плоскости.

• Для головы, шеи и туловища вертикальную ось проводят от макушки до центра промежности.

• Срединная сагиттальная плоскость, проведенная через вертикальную ось, образует начальный ("нулевой") меридиан, подобный меридиану Гринвича.

• Аналогичным образом через ось вращения проводят фронтальную плоскость.

Сочетание фронтальной и сагиттальной плоскостей позволяет выделить передние и задние "квадранты", дополненные меридианами, проведенными через каждые 30°.

В пределах каждой области образующаяся геометрическая конструкция дополняется горизонтальной ("экваториальной") плоскостью, которую проводят:

• в области головы через нижний край глазницы и наружный слуховой проход;

• в области шеи – на уровне перстневидного хряща (рис. 9).

Рис. 9. Система координат, используемая в топографической анатомии (по: Бурых М.П., 1993): 1 – фронтальная плоскость, 2 – сагиттальная плоскость, 3 – горизонтальная плоскость; 4,5 – промежуточные плоскости,6 – центральная ось.

Указанный подход позволяет:

1. Определять координаты (долготу и широту) искомого объекта на поверхности.

2. Измерять глубину залегания по длине перпендикуляров, восстановленных от объекта на расчетные плоскости и поверхность.

3. Применять стереотаксический метод выполнения оперативного вмешательства после количественной оценки координат.

4. Автоматизировать систему оценки координат, важную для применения дистанционных манипуляторов и роботизированных систем выполнения оперативных вмешательств.

Основные направления развития топографической анатомии

Топографическая анатомия является динамично развивающейся областью знаний, совершенствование которой происходит в следующих направлениях:

1. Выявление закономерностей индивидуальной изменчивости на основе генетического подхода и трактовки с клинических позиций.

Такой подход позволяет уточнить понятия: "анатомическая норма", "аномалия" и "порок развития" (рис. 10).

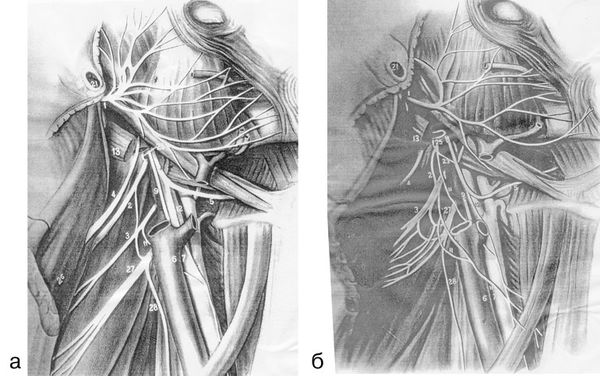

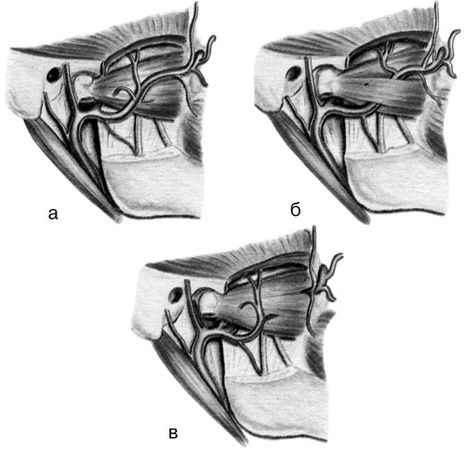

Рис. 10. Крайние формы индивидуальной изменчивости лицевого нерва: а) одна крайняя форма индивидуальной изменчивости, отражающая ранние этапы развития; б) другая крайняя форма индивидуальной изменчивости, отражающая более поздние этапы развития (по: Каверина В. В., 1967).

В соответствии с указанным подходом выделяют следующие понятия:

Норма – варьирующая совокупность морфологических признаков (вариантов), границами которых являются крайние формы индивидуальной изменчивости (рис. 11).

Рис. 11. Варианты взаимоотношений верхнечелюстной артерии с латеральной крыловидной мышцей: a – верхнечелюстная артерия расположена кнаружи от латеральной крыловидной мышцы, б – верхнечелюстная артерия прободает латеральную крыловидную мышцу, в – верхнечелюстная артерия расположена кнутри от латеральной крыловидной мышцы (по: Золотко Ю. Л., 1964).

Аномалия развития – результат нарушенного ("извращенного") развития без нарушения функции.

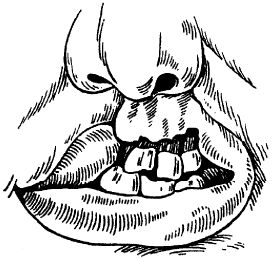

Порок развития – врожденные нарушения анатомического строения и положения органа, которые влекут за собой выраженные в разной степени нарушения функции: расщелина верхней губы – "заячья губа"; расщелина неба – "волчья пасть" – рис. 12.

Рис. 12. Порок развития (расщелина верхней губы) (по: Мухин М. В., 1974).

2. Выявление топографо-анатомических особенностей у живого человека:

• в норме в возрастном аспекте;

• при развитии патологического процесса;

• на микроанатомическом уровне.

3. Проведение топографо-анатомических и клинико-анатомических параллелей с использованием современных аппаратных (лучевых) методов диагностики:

• рентгеновских;

• ультразвуковых;

• компьютерных и т. д.

4. Установление анатомо-антропологических и локально-топографо-анатомических корреляций, важных для совершенствования диагностических и лечебных методов.

5. Детализация топографо-анатомических представлений, важных для выполнения оперативных доступов, выполняемых "открытым" способом, а также с помощью малоинвазивного ("закрытого") метода.

6. Расширение представлений о топографо-анатомических аспектах синдромной диагностики.

7. Изучение особенностей изменения топографии органов при поражении их патологическим процессом.

Оперативная хирургия (основные понятия)

Оперативная хирургия – наука о выполнении хирургических вмешательств, связанных с необходимостью разъединения тканей. Поскольку разъединение тканей неизбежно сопровождается кровотечением, эту дисциплину трактуют еще как знания о "кровавых" оперативных действиях.

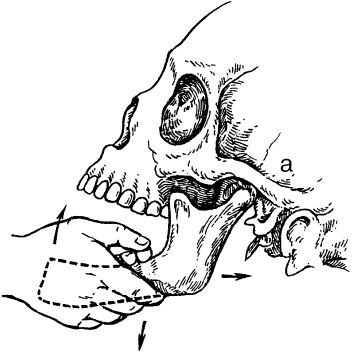

Хирургические действия, не связанные с разъединением тканей (например, вправление вывиха нижней челюсти), не входят в компетенцию оперативной хирургии (рис. 13, 14).

Рис. 13. Вправление вывиха нижней челюсти без разъединения тканей (направление смещения нижней челюсти обозначено стрелками). а – височно-нижнечелюстной сустав.