"Пьеса жизни" строится на постепенном нарастании напряжения, которое разряжается грозой.

Большинство пьес Островского названы по функциям персонажей ("Воспитанница", "Бесприданница") или пословицами и поговорками ("Бедность не порок", "На всякого мудреца довольно простоты"). Но в данном случае драматург придумал замечательное заглавие-символ.

Первоначальное его значение вполне конкретно. Гроза – природное явление, дважды изображенное в пьесе. В конце первого действия она следует после признания Катерины в грешной любви к Борису. В кульминации четвертого действия, наряду с другими угрожающими симптомами (критики насчитывали здесь от пяти до девяти "мелодраматических элементов"), она провоцирует признание героини.

Но это первоначальное значение приобретает дополнительные символические смыслы.

Для городских обывателей гроза – Божья кара, которую надо принимать без рассуждений. "Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали", – втолковывает Дикой Кулигину. "Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит…" – предсказывает один из безымянных горожан в четвертом действии.

Для просветителя Кулигина она, напротив, – очистительная сила, доказывающая разумное, гармоничное, прекрасное устройство мира Божьего. "Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится, любоваться бы надобно да дивиться премудрости: "С полночных стран встает заря"! А вы ужасаетесь да придумываете, к войне это или к мору. Комета ли идет, – не отвел бы глаз! Красота! Звезды-то уже пригляделись, все одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь!" – обращается он к такому же чужому в темном царстве Борису. "Пойдемте! Здесь страшнее!" – откликается тот (д. 4, явл. 4).

Для Катерины гроза становится знаком душевной катастрофы, связанной с ощущением измены и греха. В этом смысле она похожа на других жителей, однако относит Божью кару не к другим, а к себе.

Гром, однако, гремит и над миром Кабанихи и Дикого, хотя они сами об этом пока не подозревают. Гибель героини – грозное предупреждение "темному царству". Драма кончается первой, пусть даже запоздалой, попыткой бунта Тихона. "Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы…" – бессознательно повторяет он над трупом жены. И хотя Кабаниха пытается вернуть свою власть резким окриком ("Аль себя не помнишь? Забыл с кем говоришь!"), вопль все потерявшего человека не прерывается.

Тихон еще по привычке повторяет "маменька", но уже обвиняет ее прямо и открыто, при всем народе. Конфликт выходит за пределы дома в мир.

Островский назвал свою пьесу драмой. Некоторые литературоведы переводят ее в иной, более высокий и древний жанр, определяя как "народную трагедию".

Для этого есть некоторые основания. Памятью о трагедии являются в "Грозе" и пятиактное членение по традиционному фабульному принципу (экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка), и финальная катастрофа, гибель героини.

Однако включить пьесу Островского в традицию классической трагедии мешает, прежде всего, ее бытовой характер. Героями классической трагедии, как высокого жанра, обычно были "статусные" персонажи, приподнятые над обыденной жизнью. Погруженная в быт, трагедия и превращается в "буржуазную трагедию" (Д. Дидро), то есть в драму как таковую, драму в узком смысле слова.

Но главное все-таки в другом. Трагический конфликт возникает в том случае, если трещина проходит через душу каждого участвующего в нем персонажа. Немецкий философ Гегель утверждал, что настоящая трагедия возможна, когда "обе стороны противоположности оправданны" и способны вызывать катарсис, сострадание.

"Такой вид сострадания не могут внушить нам негодяи и подлецы, – продолжает Гегель. – Если поэтому трагический характер, внушавший нам страх перед мощью нарушенной нравственности, в несчастье своем должен вызвать у нас трагическое сопереживание, то он в самом себе должен быть содержательным и значительным".

В "Грозе" трагическое сопереживание вызывает только одна сторона.

Катерина вырастает на этой же почве, но попадает в клетку суровых и почти потерявших смысл законов темного царства, запутывается в его сетях, не выдерживает тяжести неволи, ощущения греха и гибнет.

"Тяжелые нравы" Калинова убивают женщину-птицу с поэтической душой. Катерина мечтает взлететь, а в итоге бросается в бездну. Тяга вверх, в воздух, закончилась прыжком вниз, в омут.

Но трагедия Катерины демонстрирует не прозрение, а глубокий кризис мира, в котором героиня отказалась существовать. Мир "темного царства" ничему не учится, не знает сомнений и колебаний. Дикой и в конце драмы продолжает издеваться над Борисом, отсылая его в Сибирь. Кабаниха и над трупом невестки лицемерит, кланяясь народу ("Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу"), и угрожает Тихону: "Ну, я с тобой дома поговорю".

Стремясь к сохранности "устоев", Калиновские самодуры рубят сук, на котором сидят, вытаптывают окружающее пространство. И оставшиеся в живых дети Калиновского мира либо бегут из него, как Кудряш и Варвара, либо пытаются проявить самостоятельность, как Тихон. Сознательных защитников и продолжателей домостроевских порядков в новом поколении не обнаруживается.

В статье об Островском, с которой начинался наш разговор о "Грозе", Гончаров обозначил границы и последнюю точку созданной драматургом картины тысячелетней России. "Одним концом она упирается в доисторическое время ("Снегурочка"), другим – останавливается у первой станции железной дороги с самодурами, поникшими головой перед гласным судом, перед нагрубившим ему строкулистом-племянником. <…> И все эти черты, образующие великорусскую физиономию, все вошли в творческую сферу Островского. Ничто до нового времени не ускользнуло от его зоркого ока. <…> Он нашел и изобразил нашу Одиссею – отмежевав себе огромное пространство и взяв в нем все, что брали по частям и другие. <…> Он не пошел и не пойдет за новой Россией – в обновленных детях ее нет уже более героев Островского. <…> Островский пропитался воздухом этой жизни и полюбил ее, как любят родной дом, берег, поле. И никакая другая жизнь и другие герои не заменят Островскому этого его царства – растянувшегося от Гостомысла до Крымской кампании и Положения 19 февраля".

После реформы 1861 года тысячелетняя Россия, как Атлантида, медленно уходила на дно. Мир, изображенный в "Грозе", постепенно таял, исчезал.

Конфликт пьесы мог показаться исторически исчерпанным, когда женщина получила относительную свободу от мужа, от семьи и сама могла строить свою судьбу.

Но через полтора десятилетия появляется роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина", героиня которого, женщина совсем из иной социальной среды, повторяет путь Катерины: недовольство семейной жизнью – новая страстная любовь – остракизм, презрение окружающих – самоубийство.

И в другие эпохи нервный, совестливый, остро чувствующий свое достоинство человек часто оказывается в конфликте с чужим, враждебным, холодным, живущим по бездушным законам миром. Темным царством могут оказаться армейская казарма, комната в общежитии или современный офис.

"Гроза" Островского разразилась и прошла. Но житейские грозы регулярно повторяются.

С 1859 года для человека, связанного с русской культурой, гроза – не только явление природы, но один из символов России Островского.

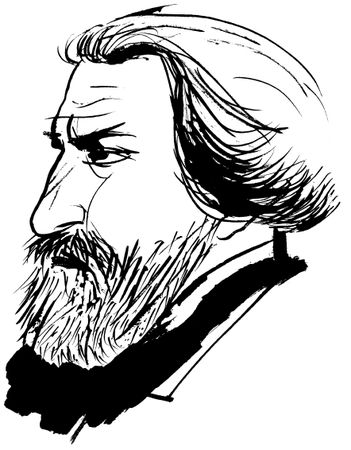

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ (1818–1883)

УСАДЬБА И УНИВЕРСИТЕТ: ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Жизнь Тургенева кажется примером того, как многое в нашей жизни предопределено местом и обстоятельствами рождения. "Красивый, двадцатидвухлетний" Сергей Петрович Тургенев был родовит, но очень беден. Варвара Петровна Лутовинова – на шесть лет старше, некрасива, не очень образованна, но у нее в руках было 5 тысяч крепостных крестьян, 600 тысяч рублей да несколько имений, перешедших в наследство от дяди.

Гусарский офицер, приехавший в Спасское-Лутовиново покупать лошадей, долго раздумывал, но потом скрепя сердце, подчиняясь мольбам отца, сделал предложение. Это был типичный брак по расчету: свою родословную и редкую красоту жених продавал за богатое приданое. Хозяйкой и распорядительницей в доме все равно оставалась женщина.

Венчались и играли свадьбу, вопреки обычаям, в имении жены: Варвара Петровна сразу продемонстрировала, кто в доме хозяин. Сын Иван родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле. Он был вторым ребенком, брат Николай появился на два года раньше.

Даже став семьей, родители жили разной жизнью. Отец не вводил жену в круг своих знакомых, имел любовные романы на стороне, равнодушно смотрел на происходящее в доме, в том числе – на воспитание сыновей. Он умер в 1834 году, в 42 года, превратившись для Варвары Петровны в удобное поэтическое воспоминание.

Но подлинной поэзии в быте Спасского было мало. Сделавшись наследницей огромного состояния и властительницей абсолютно зависимых от нее людей, Варвара Петровна словно мстила кому-то за годы унижения (она рано осталась без родителей и жила приживалкой в доме дяди), за несчастный брак и неудавшуюся жизнь. Приливы сентиментальности в ее жизни чередовались с приступами жестокости.