В последнем предреволюционном 1916 году в городе насчитывалось двадцать три маршрута. Каждый из них имел свои сигнальные огни. Это было нужно прежде всего для стрелочниц, которые, увидев вагон, могли издалека определить, по какому маршруту следует вагон.

Традиция эта жива и сейчас. Одно время ленинградских котов часто называли Семерками, так как у маршрута № 7 были и остаются два зеленых огня. Совсем как кошачьи глаза.

Сейчас трампарк у Трамвайного проспекта имеет № 9, но многие по-прежнему называют его парком имени Котлякова, как он именовался с 1922 по 1995 год.

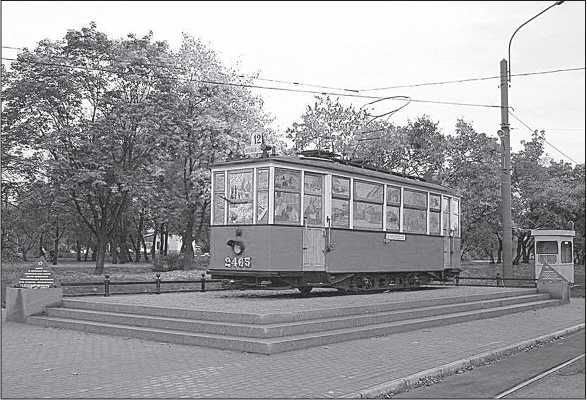

Памятник трамваю на проспекте Стачек

Этот трамвайный парк в годы Великой Отечественной войны был законсервирован, поскольку находился на переднем рубеже обороны Ленинграда, в то время как другие трамвайные парки работали. Но именно у этого парка, находившегося ближе всех к фронтовой полосе, в год 100-летия петербургского трамвая установили памятник блокадному трамваю – единственному транспорту, работавшему практически весь блокадный период. У ворот парка появился вагон с бортовым № 2465 и табличкой исторического маршрута № 12. Именно такие вагоны модели МС-29 в основном курсировали по осажденному Ленинграду после того, как 15 апреля 1942 года восстановили пассажирские перевозки.

После установки памятника блокадному трамваю название проспекта стало еще более соответствовать его местонахождению. Между тем по самому Трамвайному проспекту трамвай никогда не ходил. В отличие от Троллейбусного проезда, который пересекает Трамвайный проспект.

До этого проезд много лет не имел названия. Открылся он 1 февраля 1972 года одновременно с 4-м троллейбусным парком. Этот парк впервые в нашей стране возводился по индивидуальному проекту.

К 65-летию открытия троллейбусного движения в Ленинграде, которое отмечалось 21 октября 2001 года, проезд получил название Троллейбусного. Тогда уже был практически восстановлен первенец троллейбусного движения в Ленинграде ЯТБ-1, созданный на Ярославском автозаводе.

"Ленинградская правда" (ныне – "Санкт-Петербургские ведомости"), вышедшая на следующий день после пуска нового общественного вида транспорта, писала о том, что на площади Труда собралось много людей, желавших проехать на необычной машине, которую иногда еще называли безрельсовым трамваем.

Решение о пуске троллейбусов президиум Ленсовета принял 9 сентября 1933 года. Многие ленинградцы совершенно не представляли в начале 1930-х годов, как выглядит троллейбус и каким образом он будет работать.

Руководители транспортного ведомства города разъясняли горожанам, что троллейбус – это безрельсовый трамвай: "Его электрический мотор, так же как и у трамвая, питается от контактной сети. Наподобие автобуса он снабжен пневматикой и двигается по мостовой. Специальная конструкция роликовых токоприемников позволяет троллейбусу отклоняться от сети в сторону на 4–5 метров".

В Ленинграде в группы водителей троллейбуса набирали лучших вагоновожатых и шоферов. В Учебном комбинате их обучали особенностям управления новой техникой. Изучать ее стали и слесари-автомеханики, им предстояло осматривать и ремонтировать машины.

Многотиражная газета "Смирновец", выходившая в трамвайном парке имени Смирнова, который до 1940 года приютил ярославских безрельсовых и не имевших собственного дома родственников, 11 октября 1936 года писала: "В настоящее время в парке усиленно идет подготовка к пуску троллейбусов. Водители троллейбусов заканчивают занятия при Учебном комбинате. Из 24 человек сдали экзамены 18 товарищей. Из них на "отлично" – 4, на "хорошо" – 8. Практическая езда на троллейбусе уже началась. Каждый из водителей должен пройти не менее 25 часов практической езды. В Школе вагонных бригад начали готовить 25 человек кондукторов".

Известно, что в первый рейс ЯТБ-1 по маршруту № 1 отправил водитель Иван Мочилин, а кондуктором была Евдокия Суркова.

Машину выпуска 1937 года любовно восстановила группа энтузиастов во главе с нашедшим ее Алексеем Гонтаревым. Впоследствии А. Гонтарев обнаружил в лесах и болотах Ленинградской области, а также на садоводческих участках и служебных территориях несколько старых моделей, которые были возрождены заботливыми и мастеровитыми любителями ретротехники.

К сожалению, нет сегодня трампарка имени Смирнова, уничтоженного в пору борьбы недавнего руководства города с электротранспортом, давно нет первой трамвайной линии, окончательно демонтированной в конце 1990-х. А вот первая троллейбусная линия существует на всем ее протяжении. И хотя маршрут № 1 в 1950 году перенаправили на Петроградскую сторону, в 1965-м продлили через только что построенный мост Александра Невского на Малую Охту, а в 2003-м – еще дальше, в Пороховые, но по прежней его трассе – от площади Труда до площади Александра Невского – ныне идет маршрут № 22, после тоже направляющийся в Пороховые.

Для полного комплекта рядом с Трамвайным проспектом и Троллейбусным проездом есть и Автомобильная улица. В противоположном конце города, у автобусного парка № 2, проходят Автобусные улица и переулок.

И, конечно, авиация. Исторически первое название, связанное с ней, это, как ни странно, Парковая улица. Никакого парка в нашем обычном понимании там нет и никогда не было, есть, правда, несколько автопарков, но имя улицы, известное еще с 1908 года, ведется не от них, а от Учебного воздухоплавательного парка, находившегося между ней и современным Витебским проспектом. Парк существовал с 1865 года, в 1910-м был преобразован в Офицерскую воздухоплавательную школу, и именно здесь готовились первые русские летчики. Впоследствии на территории парка был создан авиаремонтный завод № 138, а сейчас она находится в запустении. С другой стороны к бывшему Воздухоплавательному парку подходит появившаяся в том же 1908 году Воздухоплавательная улица.

Первым же петербургским аэродромом был Комендантский, и память о нем осталась в именах Комендантской площади и проспекта, а также Аэродромной улицы. Сам же аэродром, открывшийся в 1893 году, так назван, потому что раньше здесь находилась Комендантская дача, принадлежавшая комендантам Петропавловской крепости.

Авиационнаяулица в Московском районе связана не с авиацией напрямую, а с разместившимся поблизости в Чесменском дворце филиалом Института авиационного приборостроения. А вот одноименная улица в Горелове действительно расположена рядом с военным аэродромом. (Есть Авиационная улица и в Лисьем Носу: в его окрестностях во время Великой Отечественной войны размещался авиаполк.) И тут мы подходим к главному нашему аэропорту – "Пулково".

Строительство аэропорта и Авиагородка при нем было начато еще в 1930 году, но вплоть до 1976 года они обходились без названий – со сквозной нумерацией корпусов. Лишь в 1976-м дорога в аэропорт стала Стартовой улицей, а улицы Авиагородка получили названия, связанные с авиацией, – Взлетная, Вертолетная, Рейсовая, Штурманская, улица Пилотов. В последние годы к ним добавились Диспетчерская, несколько улиц, поименованных по московским аэропортам – Быковская, Внуковская, Домодедовская, Шереметьевская и еще Толмачевская улица. Последнее название очень многогранно – тут и существовавшая когда-то здесь деревня Толмачево, и авиабаза Толмачево в Ленинградской области, и даже одноименный аэропорт под Новосибирском.

Улица на запад нас ведет

В конце Великой Отечественной войны появилась песня на стихи Евгения Долматовского:

С боем взяли мы Орел, город весь прошли

И последней улицы название прочли.

А название такое, право слово, боевое -

Брянская улица

По городу идет,

Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога -

Брянская улица

На запад нас ведет!С боем взяли город Брянск, город весь прошли

И последней улицы название прочли.

А название такое, право слово, боевое -

Минская улица

По городу идет…

И так далее, вплоть до победного клича: "На Берлин!".

На самом деле нет ничего странного в том, что улица, ведущая в направлении какого-то города, носит его имя. Даже в шведском городе Ниен, существовавшем на Охте до основания Петербурга вокруг крепости Ниеншанц, одна из трех улиц, названия которых до нас дошли, именовалась Виборгстрасс – Выборгская улица. С приходом русских войск и основанием нового города, говоря словами Пушкина, "город Нейшанц [так у Пушкина] был упразднен, и жители оного переведены, и были первые петербургские поселенцы", имя же улицы унаследовала Выборгская дорога, нынешнее Выборгское шоссе (французское по происхождению слово "шоссе" вошло в русский язык в 1830-е годы, когда по повелению Николая I стали спрямлять и благоустраивать старые дороги и почтовые тракты).