Всего за 44.95 руб. Купить полную версию

Отношения между членами семьи строились на взаимном уважении, заботе, любви. Мужчины заботились о женщинах и защищали их честь. Оскорбление женщины посторонним мужчиной приравнивалось к убийству и приводило к кровной мести.

Теперь немного расскажу вам о жилищах наших предков.

Поселения лезгин

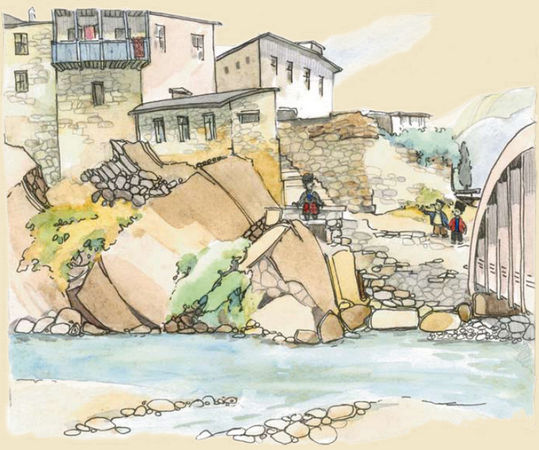

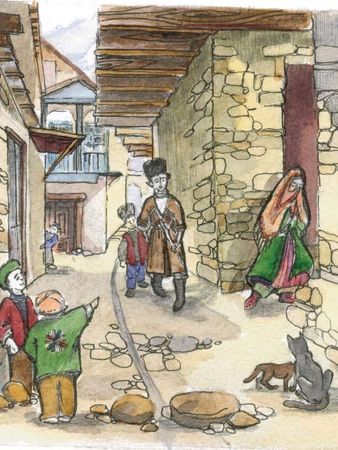

Места для поселений лезгины выбирали на южных сторонах гор, юго-востоке, юго-западе. Села застраивались так, чтобы дома на естественных укрепленных местах служили крепостями. Войти в село можно было по одной или двум тропам, которые закрывались на ночь воротами.

Дома лепились на крутых склонах и по гребням гор, улицы были узкие, запутанные и часто проходили под домами. Почти все старые селения лезгин были расположены в совершенно неприступных и

непригодных для земледелия местах. Земля в горах очень ценилась, и участки старались сохранить под посевы.

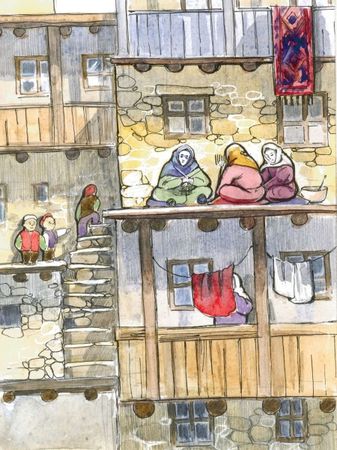

И летом, и зимой при солнечной погоде почти все домашние работы мужчины и женщины выполняли на свежем горном воздухе: мужчины – на квартальной площади ( ким ), женщины – на плоских крышах домов ( гуьнедив ). Поднимутся женщины на крышу, подставят спины солнцу и давай работать: шерсть чесать, вязать носки, перебирать горох, раскладывать на сушку фрукты, а заодно переговариваться с соседками, узнавая последние новости. Как говориться, совмещали приятное с полезным, не тратя время на походы по гостям.

Дома строили из речного камня и глиняных кирпичей, обожженных на солнце.

Перед началом строительства дома хозяйка с женщинами отправлялись на священное место – пIир с чуреками и халвой. Там они читали молитву и просили бога, чтобы в новом доме жилось хорошо. Потом детям-сиротам раздавали освященные хлеб и халву. После этого хозяин дома устраивал угощение: резали барана, готовили шурв у (мясной суп) и приглашали родственников и соседей. За едой хозяин объявлял о начале строительства. Все поздравляли его и желали удачи.

Родственники и соседи помогали в работе. Они также по очереди приносили еду мастерам, строящим дом, или приглашали их к себе на обед.

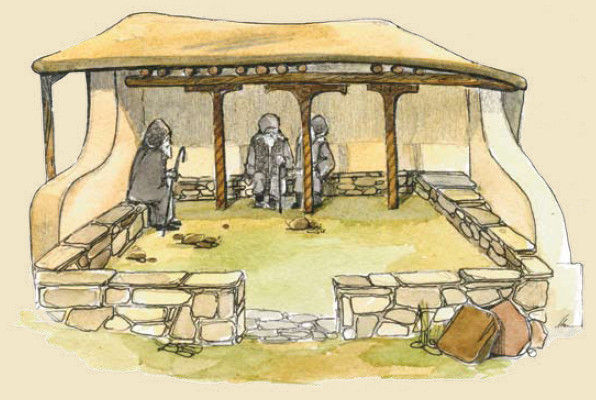

Старые поселения лезгин делились на кварталы ( магьле ). Центрами горного аула были мечеть ( мискIин ) и ким – годекан, где взрослые мужчины собирались для решения общесельских и личных проблем. При этом выполняли какую-нибудь работу – точили ножи ( чукIул ), делали шаламар (обувь), изготовляли ложки и прочее. В общем, проводили время с пользой.

Кладбище располагалось на окраине селения. Святые места – пиры, которые были во всех горных селах, обычно находились в окрестностях селения.

Сейчас во многих сельских домах есть паровое отопление, проведен газ. А раньше печку, что грела одну комнату, топили кизяком ( купар ) и дровами. Кстати, кизяк – это высушенный в форме лепешки коровий помет. Как говорится, в хозяйстве ничего не пропадало.

Очаг у лезгин, как и у всех горцев Дагестана и Кавказа, был символом семейного благополучия. Недаром в народе для пожелания добра или зла говорили: " Ви къул къени хьуй ", " Ви къул туькъуьрай " ("Да будет благословен твой очаг", "Да погаснет твой очаг").

Аул - хуьр.

Улица - куьче.

Дом - кIвал.

Крыша - къав.

Лестница - гурар.

Балкон - айван.

Комната - кIвал.

Дверь - рак.

Окно - пенжер.

Пол - чил.

Ключ - куьлег.

Как раньше женились?

Юноши женились, как правило, в 20–25 лет, девушки выходили замуж в 16–18. Межсельские браки не одобрялись и были весьма редки. Считалось, что хорошая девушка замуж в другое село не выйдет.

Запрещались браки между враждующими из-за кровной мести (случалось и такое!) сторонами. Если между юношей и девушкой из таких семей возникала симпатия и об этом узнавали родственники, начиналась целая кампания против влюбленных. Родственники возмущались: "Полюбить дочь врага?! Выходить за сына врага?!"

Эти местные Монтекки и Капулетти (помните, у Шекспира в "Ромео и Джульетте"?) добивались своего – разлучали влюбленных. Но в некоторых случаях такие браки даже были желаемыми: кровники переставали враждовать.

Широко практиковались "колыбельные обручения", когда родители договаривались о свадьбе при рождении детей ("над колыбелью"). Нарушение сговора могло привести к вражде между семьями. Бывали случаи, когда, повзрослев, молодые пытались расторгнуть помолвку. Как правило, инцидент заканчивался свадьбой – вмешивались авторитетные люди села! Иногда "колыбельное обручение" могло быть причиной умыкания (похищения), и врагами похитителя становились семьи и похищенной, и ее бывшего жениха. Такие вот страсти!

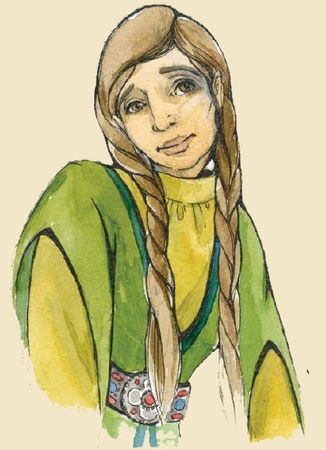

Как выбирали невесту? Все хотели себе такую жену: красивую, здоровую, работящую, умную, умелую, расторопную, нравственно чистую. Если девушка разговаривала с посторонним мужчиной, кого-то любила, где-то вела себя нескромно и тому подобное, то обретала дурную славу и редко могла удачно выйти замуж. Как говорится, береги честь смолоду.

Полная, крепкая девушка считалась красивой, потому что сможет родить здоровых ребятишек. Худенькая, хрупкая девушка могла и не понравиться. Такими были представления о женской красоте.

В женихе ценились хозяйственность, работоспособность, умение обеспечить семью. К его внешности не относились особо строго.

Выбрав девушку, родители юноши отправляли близкого родственника или уважаемого в селении человека для сговора – чIал чир авун (буквально "узнать мнение").

Сват брал с собой один рубль серебром, который оставлял на скатерти после угощения. По адату, в первое посещение сватов родители девушки не отвечали согласием, даже если были готовы принять предложение. Поспешное согласие считалось унизительным и вызывало разные недоброжелательные толки ("Спешат выдать девушку – тут что-то подозрительное", "Обрадовались, что хоть кто-то сватает").

Прежде, чем дать окончательное согласие, совещались с родственниками. Такая традиция является очень древней и идет с той поры, когда заключение брака было делом всей родовой общины, а не отдельной семьи.

Засватанным встречаться категорически запрещалось! При случайной встрече на улице невеста поспешно скрывалась в первом попавшемся дворе. Жених тоже старался избегать с ней встреч, чтобы не было пересудов. Считалось, что при их встрече останавливаются солнце и луна посмотреть, как они себя поведут.

За день до свадьбы или в день свадьбы проводился обряд мусульманского бракосочетания – магьар . Он проходил втайне от окружающих, в доме какого-нибудь доверенного родственника.

Свадьба длилась три дня. В первый день в доме жениха собирались родственники. Женщины пекли хлеб, мужчины совещались о проведении свадьбы. В доме невесты также собирались родственники, в основном женщины – подготавливали приданое, готовили ритуальную халву исида , большую часть которой потом на нескольких подносах отправляли в дом жениха.

Второй день начинался с приходом музыкантов – зурначей. Танцы во дворе жениха продолжались до вечера.

Национальным танцем лезгин можно назвать знаменитую лезгинку, без которой не обходился ни один праздник. Детей учили танцам с колыбели. Вслед за первыми шагами ребенок уже забавно выделывал "па" лезгинки. Мужчины показывали в танце удаль и мастерство, женщины танцевали скромно и величаво, и мужчина не смел даже случайно коснуться женщины. Это считалось позором. Горец, не умеющий танцевать лезгинку и не готовый выскочить в круг по первому приглашению, вызывал недоумение.

Ночные танцы – дем – с участием почти всей молодежи селения, проводили в одном из самых больших дворов селения. Они проходили весьма оживленно, особенно когда в танцевальный круг вступали ряженные в быка. "Бык" бодал зрителей, гонялся за девушками, молодыми мужчинами и детьми. Состоятельные люди приглашали канатоходцев – пагьливанов .

На третий день свадьбы с самого утра в доме жениха вновь собирались родственники, соседи, сельчане с подарками для невесты. Около трех часов дня отправлялись за невестой. Шли пешком. Впереди музыканты, потом мужчины, а за ними женщины. Каждая несла хунча – поднос с исидой , подарками, накрытый нарядным платком.