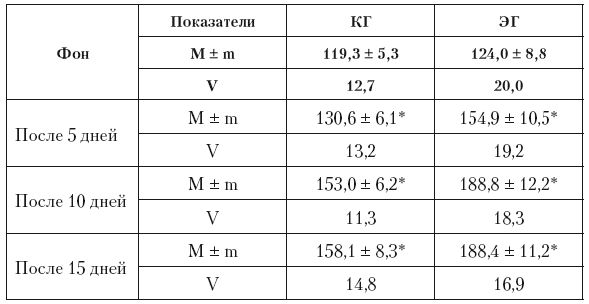

Результаты исследования силовых возможностей испытуемых показали, что исходные величины максимального вращательного момента в контрольной и экспериментальной группах достоверно не отличались и составляли 119,3 ± 5,3 Н × м и 124 ± 8,8 Н × м соответственно (табл. 7.3). Этот факт свидетельствует о практически равных силовых возможностях исследуемых сравниваемых групп на момент начала эксперимента. Наблюдались значительные индивидуальные особенности в проявлении силовых возможностей у испытуемых обеих групп. Так, испытуемый контрольной группы З.П. развил усилие в 150,0 Н × м, что выше среднегруппового значения этой группы на 30,7 Н × м. В экспериментальной группе наибольший вращательный момент зарегистрирован у Р.В. – 165,0 Н × м. Он на 41,0 Н × м превышал среднегрупповую величину.

Таблица 7.3

Величина вращательного момента исследуемых групп (M±m, n=18), Н × м

Примечания: * достоверность различий между соответствующим параметром и его исходной величиной (р < 0,05).

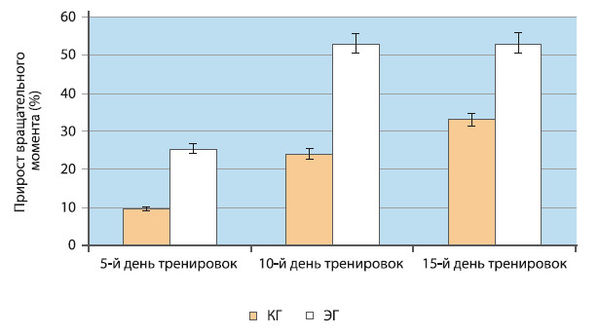

В результате анализа эффектов 15-дневной тренировки установлено, что величина прироста максимального вращательного момента (МВМ) зависела от количества тренировочных занятий, проведенных испытуемыми контрольной и экспериментальной групп (рис. 7.2). После пяти дней тренировки максимальный вращательный момент в контрольной группе увеличился в среднем на 9,5 %, после десяти – на 28,2 %, после пятнадцати – на 32,5 % в сравнении с исходными значениями (р<0,05).

Рис. 7.2. Среднегрупповые показатели прироста силового вращательного момента в голеностопном суставе

В экспериментальной группе прирост силовых возможностей был значительнее. По истечении пяти тренировочных дней с применением магнитной стимуляции мышц максимальный вращательный момент у испытуемых экспериментальной группы увеличился на 24,9 %, после десяти – на 52,3 %, а после пятнадцати – на 51,9 % по сравнению с фоновыми величинами. Таким образом, прирост силовых возможностей в экспериментальной группе был больше в среднем на 15,4 %, 24,1 % и на 19,4 %, соответственно, чем в контрольной группе (во всех случаях р<0,05).

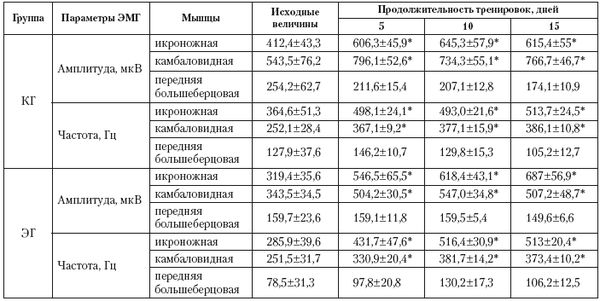

Более значительное увеличение МВМ в экспериментальной группе сопровождалось изменениями электрической активности мышц (ЭМГ), зарегистрированной в процессе максимального вращательного момента (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Параметры электромиограммы скелетных мышц голени (M±m, n=18)

Примечание: * p < 0,05 – достоверность различий между соответствующим параметром и его исходной величиной.

Амплитуда и частота электроактивности икроножной и камбаловидной мышц в экспериментальной группе возрастала в большей степени по сравнению с динамикой этих параметров у испытуемых контрольной группы. Прирост амплитуды ЭМГ икроножной мышцы у испытуемых экспериментальной группы после пяти тренировочных занятий был больше на 24,1 %, после десяти – на 37,0 %, а после пятнадцати – на 65,8 %, чем в контрольной группе (во всех случаях р<0,05). Частота ЭМГ названной мышцы достоверно увеличилась на 14,3 %, 45,4 % и 74,2 % соответственно по сравнению с приростом этого параметра в контрольной группе. Амплитуда и частота электроактивности передней большеберцовой мышцы статистически значимо не изменялась у испытуемых обеих групп на протяжении всех 15 тренировочных занятий.

По характеристикам электроактивности мышц голени, представленным в таблице 7.4, можно заключить, что амплитуда и частота ЭМГ икроножной и камбаловидных мышц у испытуемых экспериментальной группы в подавляющем большинстве тестов была ниже показателей контрольной группы. Заметим, что МВМ у исследуемых экспериментальной группы был выше по сравнению с представителями контрольной группы. Следовательно, им требовались более низкие величины частоты и амплитуды ЭМГ мышц голени для развития более значительного по величине мышечного усилия.

Амплитуда максимального Н-рефлекса является одной из наиболее важных характеристик функционального состояния спинальных мотонейронов, поскольку отражает их рефлекторную возбудимость. Анализ полученных результатов позволил установить, что достоверное изменение амплитуды Н-рефлекса наблюдалось только у испытуемых экспериментальной группы. В этом случае, по сравнению с исходными величинами, амплитуда Н-рефлекса икроножной мышцы выросла под влиянием стимуляционных тренировок на 30,1 %. Статистически значимых различий в амплитуде максимального М-ответа скелетных мышц голени у испытуемых обеих групп не наблюдалось.

Обнаруженный нами факт увеличения амплитуды и частоты ЭМГ мышц-агонистов при выполнении максимальных произвольных сокращений у испытуемых контрольной и экспериментальной групп на фоне недостоверных изменений амплитуды

M-ответа дает основания предположить, что прирост силовых возможностей в обеих группах связан преимущественно с модуляцией нисходящей нервной импульсации к спинальным мотонейронам под влиянием тренировочных занятий. Существенное значение в этом случае имеет и формирование оптимальной координационной структуры выполняемого произвольного движения, поскольку хорошо известно, что при реализации силовых тренировочных программ первоначальный прирост силы скелетных мышц достигается прежде всего за счет совершенствования соответствующего двигательного навыка. Очевидным свидетельством совершенствования координационной структуры выполняемого в нашем исследовании двигательного действия является повышение электроактивности мышц-агонистов и отсутствие каких-либо изменений активности антагониста, т. е. улучшение координации в системе мышц агонист-антагонист.

При анализе потенциальных механизмов более значительного прироста силовых возможностей у испытуемых экспериментальной группы целесообразно рассмотреть три возможные причины такого явления: 1) улучшение микроциркуляции в тканях мышцы под влиянием электромагнитной стимуляции; 2) изменение свойств нервно-мышечных синапсов; 3) активация высокопороговых (быстрых) двигательных единиц мышц.

Первое объяснение может быть принято во внимание, так как имеются данные из литературы об улучшении микроциркуляции в тканевых структурах мышцы при воздействии на нее электромагнитными стимулами (В.И. Сысоева, 2006). Улучшенная микроциркуляция может создавать оптимальные условия для изменения концентрации потенциалобразующих ионов на мембранах нервных и мышечных клеток, способствуя тем самым процессу деполяризации клеточных мембран и, следовательно, возникновению потенциала действия.

Известно, что ритмическая активация синапсов при электростимуляции приводит к разнообразным функциональным изменениям в нервно-мышечных синапсах, зависящим от силы, длительности и частоты стимуляционного воздействиями (В.Н. Команцев, В.А. Заболотных, 2001). Ритмическая активация вызывает повышение потенциала покоя (гиперполяризацию) мембраны пресинаптической части аксона и, таким образом, способствует увеличению амплитуды потенциала действия. Высокоамплитудный потенциал действия обеспечивает выброс большого количества медиаторов в синаптическую щель. К тому же, при ритмической активации в пресинаптической части аксона наблюдается увеличение запаса медиатора, готового к выделению. При электромагнитной стимуляции на уровне возбуждаемой структуры работают те же механизмы, что и при электрической стимуляции, а именно – прохождение электрического тока через мембрану возбудимой клетки, деполяризация которой приводит к появлению потенциала действия и дальнейшему его распространению по возбужденной структуре (С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003). В связи с этим можно полагать, что применяемая в нашей работе электромагнитная стимуляция вызывала в нервно-мышечных синапсах изменения, аналогичные изложенным выше. Это обстоятельство дает основания предположить, что синаптические изменения, вызываемые электромагнитной стимуляцией, вероятно, могут создавать более благоприятные условия для активации двигательных единиц, функционирование которых и обеспечивает прирост силовых возможностей.

Хорошо известно, что основными факторами, обеспечивающими повышение силы произвольного сокращения скелетных мышц, являются рекрутирование быстрых ДЕ и увеличение частоты их импульсации (В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик; 1985; Р.М. Городничев 2005; M.N. Stone et al., 2007). ДЕ этого типа характеризуются высоким порогом возбудимости, содержат более значительное количество мышечных волокон и вносят больший вклад в напряжение мышцы, чем низкопороговые (медленные) единицы. Активация высокопороговых ДЕ происходит лишь при больших по величине мышечных усилиях. Вместе с тем имеются сведения, что при электрической стимуляции мышцы эти ДЕ активируются уже при незначительном раздражении, т. е. в этом случае проявляют себя как низкопороговые (Я.М. Коц, 1971). Следовательно, и под влиянием электромагнитной стимуляции, наносимой на мышцу в момент ее сокращения, будут активироваться высокопороговые ДЕ, которые в обычных условиях не вступают в работу. Их активность обеспечивает дополнительный прирост силовых возможностей мышцы, и вследствие следовых процессов эта приобретенная сила будет сохраняться определенное время.