Есть основания утверждать, что это соотношение (Т: К) способно быть чувствительным индикатором тренировочного стресса и общего стресса. Следовательно, изменения Т: К у спортсмена могут быть критериальным параметром для выявления перенапряжения или перетренированности (M. Alen and K. Hakkinen., 1987). Кроме того, соотношение Т: К может использоваться в качестве индикатора "готовности" к проявлению серьезного уровня физической активности. Например, если оно высокое, спортсмен обладает большим потенциалом для хорошего выступления.

Понижение тренировочных нагрузок может иногда увеличивать соотношение T: C выше основного уровня (суперкомпенсационный эффект) и следовательно потенциально повышать "готовность" к достижению высокого спортивного результата.

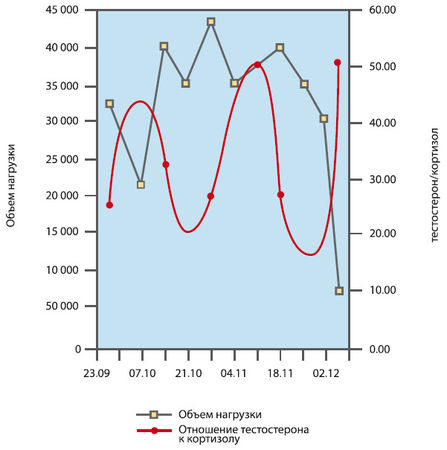

Рис. 4.2. Изменение соотношения Т: К у американских пауэрлифтеров национального уровня за 12-недельный период тренировки (M.H. Stone et al., 2007).

Соматотропин (гормон роста) вырабатывается в передней доле гипофиза. Он ускоряет процессы роста у детей. При избыточном вырабатывании этого гормона в детском возрасте развивается гигантизм: длина тела в таком случае может достигать иногда даже 230–250 см. У детей количество соматотропина существенно больше, чем у взрослых. С возрастом секреция гормона роста уменьшается. Соматотропин повышает скорость синтеза белка, способствует транспорту аминокислот в клетку, усиливает освобождение жирных кислот из жировой ткани. В определенных условиях гормон роста способствует уменьшению жировых запасов и угнетает использование углеводов тканями.

Содержание гормона роста в крови возрастает после выполнения однократной аэробной и анаэробной мышечной нагрузки. Увеличение концентрации гормона зависит от длительности и интенсивности выполняемой однократной нагрузки (M. H. Stone et al., 2007). Многократные тренировки в течение одного дня не приводят к дальнейшему повышению концентрации соматропина. Повышенный уровень гормона, вызванный одноразовой тренировкой, может сохраняться в течение 30 мин и более после ее окончания. У хорошо тренированных спортсменов наблюдается менее значительное увеличение концентрации соматотропина на стандартную нагрузку (поднимание свободных весов) и более быстрое восстановление в сравнении со спортсменами низкой квалификации.

Значение соматотропина в повышении синтеза белка привело к применению спортсменами его синтетического аналога для повышения физической работоспособности, в том числе и для улучшения силовых возможностей. Однако использование такого препарата в качестве допинга оправданно запрещено, поскольку его длительное применение нарушает гормональный статус организма.

Глава 5

Питание

В организации и проведении успешного процесса силовой подготовки (например самбистов) большое значение имеет рациональное питание. Только оптимальный по качеству и количеству пищевых продуктов рацион способствует развитию силовых способностей. В многочисленных работах раскрываются физиологически обоснованные пути организации рационального питания (А.А. Покровский, 1979; 1986; А.М. Уголев, 1987; Л.Ф. Павлоцкая и др., 1989; В.И. Смоляр, 1991; Б.И. Ткаченко, 1994; А. Гудков, 2001).

Рациональное питание предусматривает соблюдение трех основных требований. Во-первых, питание должно быть сбалансированным по количеству белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Во-вторых, необходимо соблюдать строгое соответствие между калорийностью потребляемых продуктов и расходом энергии. Калорийность пищи не должна превосходить расход энергии более чем на 5 %. В третьих, нужно соблюдать режим питания, т. е. определенное количество приемов пищи, их калорийность и регулярность.

В соответствии с концепцией сбалансированного питания, разработанной А.А. Покровским, А.М. Уголевым и другими учеными, выделяются следующие основные положения рационального питания:

– соответствие энергетической ценности пищи затратам энергии на все виды жизнедеятельности организма;

– наличие в пище всех незаменимых пищевых веществ, т. е. тех, которые самим организмом не вырабатываются (незаменимые аминокислоты, линолевая кислота, витамины, ряд минеральных веществ, микроэлементы);

– оптимальное соотношение отдельных компонентов пищи в соответствии с потребностями данного индивидуума или группы лиц;

– необходимыми компонентами пищи являются не только полезные вещества, но и балластные (например клетчатка);

– обеспечение вкусовых достоинств пищи, способствующих ее перевариванию и усвоению;

– применение методов технологической обработки, обеспечивающих удаление вредных веществ и не вызывающих уменьшения биологической ценности пищи, а также образования токсических соединений;

– распределение пищи по приемам в течение суток в соответствии с биоритмами, режимом и характером трудовой и иных видов деятельности.

Нарушение перечисленных выше принципов сбалансированного питания приводит к различным сбоям в обмене веществ, проявление которых во многом зависит от индивидуальных особенностей организма, его устойчивости к повреждающим воздействиям. Причем неблагоприятные условия для обмена веществ создаются как при недостатке, так и при избытке отдельных пищевых компонентов.

Рассмотрим основные пищевые вещества. Белки играют среди них важнейшую роль. Они состоят из различных аминокислот, которые подразделяются на заменимые и незаменимые. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться в организме, а незаменимые (валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, триптофан, треонин, фенилаланин, аргинин и гистидин) – поступают только с пищей.

Функции белков многообразны. Они входят в состав мышц, ферментов, гормонов, антител и других необходимых для жизнедеятельности биологических образований. Следовательно, важнейшая функция белков – пластическая. Они во многом обеспечивают иммунитет человека. В организме белок также является источником энергии.

По аминокислотному составу белки условно делят на полноценные (в которых имеются все незаменимые аминокислоты) и неполноценные (в них отсутствует одна или несколько незаменимых аминокислот). Источниками наиболее полноценных белков являются молоко и молочные продукты, яйца, мясо, рыба и печень. В растительных продуктах полноценные белки содержатся в сое и, в меньших количествах, в фасоли, картофеле, рисе, овсе, гречке.

Жиры – это главным образом сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот. Жиры играют в организме энергетическую и пластическую роль. Они являются концентрированным источником энергии, давая ее в 2,2 раза больше, чем углеводы и белки. При окислении 1 г жира выделяется 9 ккал. Жиры входят в состав клеточных и неклеточных мембран всех тканей. Они осуществляют и защитную функцию, препятствуя потере тепла и предохраняя внутренние органы от механических повреждений. Наибольшее количество жира содержится в растительных маслах, топленом масле, шпике свином, сливочном масле, майонезе, печени трески, свинине и сырокопченых колбасах.

Углеводы – это органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода. К наиболее простым углеводам относятся моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза), к сложным – полисахариды (крахмал, клетчатка). Углеводы служат основным источником энергии. При окислении 1 г углеводов в организме образуется 4,1 ккал энергии. Углеводы также входят в состав разнообразных тканей и жидкостей, т. е. являются пластическими материалами. Заметим, что для окисления углеводов требуется значительно меньшее количество кислорода, чем при окислении жиров. Это обстоятельство имеет существенное значение в повышении роли углеводов в энергетическом обеспечении мышечной деятельности. Наибольшее количество углеводов содержится в сахаре-рафинаде, конфетах, меде, печенье, мармеладе, зефире, рисовой, манной, перловой, пшенной, гречневой и овсяной крупах, урюке и черносливе.

Минеральные вещества составляют в среднем всего 1 % съедобной части пищи (добавление поваренной соли не учитывается). Минеральные соли, ионы, комплексные соединения входят в состав организма и являются незаменимыми компонентами, которые должны потребляться ежедневно с пищей. Минеральные элементы участвуют в пластических процессах формирования и построения костей, в синтезе белка, обеспечивают кислотно-щелочное равновесие, регулируют водный обмен.

Длительный недостаток или избыток в рационе питания каких-либо минеральных веществ приводит к нарушению обмена белков, жиров, углеводов, воды, витаминов и развитию различных заболеваний.

В зависимости от содержания минеральных элементов в самом организме и пищевых продуктах их разделяют на макро– и микроэлементы. К макроэлементам относятся кальций, калий, магний, натрий, фосфор, хлор, сера. Они содержатся в организме в относительно больших количествах. Микроэлементы – это железо, кобальт, цинк, фтор, йод, медь и др., концентрация которых в тканях организма очень мала.

Макроэлементы. Кальций входит в состав костей и зубов, необходим для свертывания крови, оптимизирует возбудимость нервной системы. При недостаточном потреблении кальция с пищей происходит его повышенное выведение из костной и зубной ткани. У детей в этом случае нарушается развитие скелета. Значительное количество кальция содержится в сырах, твороге, зеленом луке, петрушке, фасоли.