Не жалят также и молодые, только что вышедшие из ячеек пчелы, поскольку в резервуаре их жалоносного аппарата еще нет запасов яда. В первые дни жизни начинается развитие железистых клеток, и яд постепенно накапливается в резервуаре; к 15-дневному возрасту его количество достигает максимальной величины.

Когда пчела жалит, стилеты с силой вонзаются в кожу, при этом зазубринки на них не позволяют пчеле вытянуть жало назад. При попытке пчелы взлететь жало вырывается вместе с частью других органов. Через некоторое время после этого пчела погибает.

Яд пчелы вырабатывается в двух железах - большой и малой, причем секрет каждой из них сам по себе ядовитых свойств не имеет. Такие свойства приобретаются только после смешивания этих двух секретов в полости расширения салазок, куда впадают протоки желез.

Большинство людей, ужаленных пчелой, ощущают довольно сильную, но непродолжительную боль. Однако встречаются люди с повышенной чувствительностью: достаточно одного укуса, чтобы у них появились признаки, напоминающие отравление. И напротив, есть люди, организм которых практически не чувствителен к пчелиному яду. Пчеловоды, в организм которых длительное время в небольших дозах поступает пчелиный яд, становятся практически не восприимчивыми к нему.

Органы пищеварения

Медоносная пчела принадлежит к насекомым с узкоспециализированным питанием. В состав ее пищи входят нектар (мед) и пыльца (перга).

Пищеварительная система пчел, кроме переваривания пищи и всасывания питательных веществ, служит еще и резервуаром для временного хранения нектара (меда) или воды при их сборе и переносе. Она также приспособлена к жизни и питанию пчел в течение длительного периода, когда они не могут покидать своего жилища (зимовка, плохая погода и др.).

Кишечник пчелы разделяется на три отдела - передний, средний и задний.

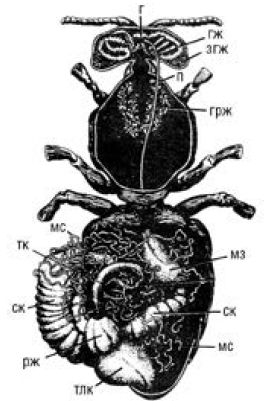

К переднему отделу относятся ротовые органы, глотка, пищевод, медовый зобик и промежуточная кишка, или мышечный желудок. Средняя кишка не подразделяется на отделы. Задняя кишка делится на тонкую и толстую (рис. 4).

Рис. 4. Органы пищеварения пчелы:

г - глотка; гж - глоточная железа; згж - заднеглоточная железа; п - пищевод; грж - грудная железа; мз - медовый зобик; тк - тонкая кишка; ск - средняя кишка; тлк - толстая кишка; мс - мальпигиевы сосуды; рж - ректальные железы

Пищеварительный канал начинается в голове ротовым отверстием и представляет собой довольно короткую трубку с мускулистыми стенками. Попеременное сокращение мышц глотки обеспечивает всасывание жидкого корма через хоботок в пищевод и далее в медовый зобик. В процессе переработки нектара глотка и пищевод обеспечивают обратное перемещение корма из зобика в хоботок.

Пищевод занимает всю грудь. В передней части брюшка он расширяется и переходит в медовый зобик - своеобразный внутренний резервуар пчелы. Объем медового зобика - в среднем 14–18 мм, но в отдельных случаях при наполнении его нектаром или медом он может достигать 55 мм. Обычно при обильном медосборе пчела приносит в улей по 40–50 мг нектара, при скудном - 15–25 мг.

Средняя кишка отделяется от медового зобика промежуточной кишкой - своеобразным клапаном, который пропускает пищу только в одном направлении - из медового зобика в среднюю кишку. Кроме того, промежуточная кишка, помимо роли клапана, играет роль фильтра, очищающего поступающий в медовый зобик нектар от зерен пыльцы, которые всегда там присутствуют.

Средняя кишка - главный отдел кишечника, в котором корм переваривается и усваивается.

Задняя кишка состоит из тонкой кишки и расширенной толстой, иначе называемой прямой, в конце которой находится анальное отверстие. По тонкой кишке проходят не переваренные в средней кишке вещества, которые затем накапливаются в толстой кишке.

Прямая кишка имеет свойство сильно растягиваться. Это имеет большое значение для зимовки пчел: при нормальном состоянии семьи пчелы зимой в улье не испражняются. В прямой кишке за 5–8 месяцев зимовки накапливается большое количество экскрементов, из-за чего брюшко раздувается. Масса накапливаемого за зиму кала может достигать половины массы тела пчелы (до 43 мг). Количество экскрементов находится в прямой зависимости от качества зимних кормов. От кала пчелы освобождаются только во время весеннего облета.

Консервация кала в прямой кишке происходит за счет выделения ректальными железами особого фермента - каталазы.

В органах пищеварения пчелы обнаружены ферменты, способствующие разложению корма на его составные части. Фермент инвертаза расщепляет тростниковый сахар на глюкозу и фруктозу, амилаза разлагает крахмал на сахара, протеазы - сложные белки на аминокислоты, липаза разлагает жиры.

В кишечнике пчел сахара́ корма усваиваются почти полностью. Неперевариваемых остатков (в расчете на сухой вес) остается такое количество: при кормлении сахарным медом - 0,6–0,7, цветочным медом - 1,84–1,98, медом с примесью пади - 2,50–2,59 %. При потреблении перги непереваренные остатки составляют 15–23 %, при потреблении свежей обножки - 25 %.

В процессах пищеварения принимают участие несколько желез пчелы.

Глоточная, или гипофарингеальная, железа развита только у рабочих пчел. Секретирует фермент инвертазу, принимающий участие в расщеплении сложных сахаров нектара на простые. Выделения этой железы входят в состав молочка для кормления личинок.

У только что родившейся пчелы эти железы не развиты, но развиваются по мере ее взросления, достигая максимального развития к 9–12-му дню жизни. С возрастом секреторная деятельность железы снижается.

Верхнечелюстная, или мандибулярная, железа развита у матки лучше, чем у рабочей пчелы, а у трутня она атрофирована.

Секрет мандибулярной железы входит в состав личиночного корма. Если рабочая пчела прекращает кормить личинок, то эта железа начинает секретировать фермент, растворяющий воск при строительстве сотов. У маток секрет этой железы, называемый маточным веществом, предотвращает развитие яичников у рабочих пчел и в значительной мере подавляет инстинкт роения.

Верхнечелюстная железа неплодной матки выделяет секрет, привлекающий к ней трутней при брачных вылетах.

Заднечелюстная железа. Секрет этой железы служит для смазывания хитиновых частей хоботка.

Грудная железа. Секрет этой железы активизирует ряд пищеварительных ферментов в средней кишке. Кроме того, этим секретом пчела увлажняет сухой сахар при питании им.

Органы кровообращения

В отличие от позвоночных животных, пчелы имеют незамкнутую систему кровообращения. Кровь (гемолимфа) в теле пчелы только часть пути проходит по сосудам, а затем свободно изливается в полость тела и омывает внутренние органы и ткани.

Гемолимфа представляет собой бесцветную жидкость (плазму), в которой плавают многочисленные бесцветные кровяные тельца (гемоциты). Они разносят питательные вещества по всему телу и вбирают в себя продукты распада белка, которые затем удаляются из тела через органы выделения.

Органы кровообращения пчелы состоят из сердца (спинного сосуда) и аорты.

Сердце состоит из пяти камер и расположено вдоль спинной части брюшка. Аорта является продолжением передней камеры сердца. Она представляет собой трубочку, которая проходит через грудной отдел и оканчивается открытым отверстием в голове пчелы.

Кровь засасывается в камеры сердца при его расширении через остии - щелевидные отверстия в стенках камер. Во время сокращения сердца остии замыкаются и кровь проталкивается вперед из камеры в камеру, а затем в аорту. Из аорты кровь выливается в полость головы, обтекает все органы головы, груди и брюшка и снова всасывается камерами сердца.

Проталкивание гемолимфы в отдаленные участки тела пчелы - антенны, ножки и жилки крыльев - обеспечивается наличием у их оснований местных пульсирующих органов.

В спокойном состоянии сердце пчелы совершает 60–70 пульсаций в минуту, у движущейся пчелы - 100, у пчелы после полета - 140–150.

Органы выделения

В результате распада химических компонентов корма (жиров, белков и углеводов) в гемолимфе накапливаются вода, углекислый газ, азотистые соединения и различные соли. Функции органов выделения заключаются в удалении из организма конечных продуктов обмена веществ.

Главный орган выделения - мальпигиевы сосуды. Они располагаются в полости брюшка и впадают в просвет кишечника в месте перехода средней кишки в заднюю тонкую. Эти сосуды поглощают из гемолимфы продукты распада и передают их в заднюю кишку.

Помимо мальпигиевых сосудов выделительную функцию выполняют и так называемое жировое тело, перикардиальные клетки и особые клетки - эноциты. Но все эти органы не удаляют из организма пчелы продуктов распада, а накапливают их внутри себя.