Рис. 2. Изменение внешнего вида рабочей пчелы в процессе ее развития

Подобным же образом на каждой стадии развития изменяется внешний вид особи матки и трутня.

Очень большое значение для появления соответствующей особи пчелиной семьи имеет характер ее питания. Следует обратить внимание на то, что и матка, и рабочая пчела развиваются из совершенно аналогичного генетического материала - оплодотворенного яйца, и только разный характер питания личинок тех и других особей позволяет получить в итоге разных особей.

Пчелы начинают кормить личинку сразу же после ее появления. Это обычно происходит через 3–3,5 дня после того, как матка отложила яйцо. Кормление всех личинок проводят пчелы-кормилицы на протяжении всей стадии открытого расплода. В стадии закрытого расплода (после запечатывания ячеек или маточника воздухопроницаемой крышечкой) кормление расплода не проводится.

В первую половину своей жизни личинка рабочей пчелы получает от пчел-кормилиц пчелиное молочко (полупрозрачную жидкость белого цвета) - секрет их гипофарингеальных желез. Во второй половине жизни личинка рабочей пчелы получает кашицу - смесь, которую готовят пчелы-кормилицы из меда и пыльцы (перги).

Маточную личинку пчелы-кормилицы кормят маточным молочком на протяжении всей стадии открытого расплода. К тому же пчелиное и маточное молочко существенно отличаются по составу. Формообразующее воздействие этих факторов приводит к тому, что из абсолютно одинакового исходного генетического материала - оплодотворенного (диплоидного) яйца - в одном случае развивается рабочая пчела, а в другом - матка.

Кормление личинок трутней осуществляется по той же схеме, что и кормление личинок рабочих пчел: первые три дня - молочком, а в оставшееся до запечатывания время - кашицей из меда и пыльцы (перги).

В процессе дальнейшего развития в стадии закрытого расплода все личинки проходят превращения в предкуколку и куколку, когда у будущих пчелиных особей формируются все их органы и системы.

Полный метаморфоз завершается в конце куколочной стадии, называемой стадией имаго, когда из куколочной шкурки выходит вполне сформировавшаяся пчелиная особь.

В нормальных пчелиных семьях, которые способны обеспечить необходимые условия для выращивания расплода, рождаются нормальные особи пчелиной семьи. Если же семья не способна создать такие условия или имеются другие негативные факторы, то в ней могут появляться нехарактерные для нормальной пчелиной семьи особи.

Строение тела пчелиных особей

Строение тела всех трех пчелиных особей (рабочей пчелы, матки и трутня) во многом сходно. Поэтому в основу дальнейшего описания будет положено рассмотрение строения тела рабочей пчелы с указанием отдельных особенностей других особей.

Наружный скелет

Тело пчелы покрыто снаружи твердым покровом, состоящим из трех слоев: весьма тонкой, но прочной опорной пластинки - базальной мембраны; плотного внутреннего слоя - гиподермы; твердого внешнего слоя - кутикулы, служащей опорой для тела и внутренних органов, а также защитой от неблагоприятных внешних воздействий.

Кутикула отличается большой прочностью и в то же время гибкостью. Эти свойства она имеет благодаря особому веществу, входящему в ее состав, - хитину. Он очень стоек, не растворяется в воде, спиртах, эфире, а также в слабых кислотах.

Тело молодой пчелы покрыто густыми волосками. В зависимости от породы они могут быть серыми, коричневыми или желтыми. С возрастом эти волоски постепенно теряются, пчела "лысеет" и становится черной.

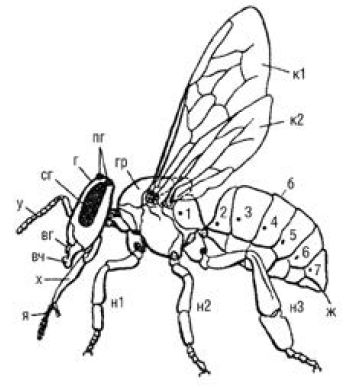

Тело пчелы, как и у всех насекомых, состоит из трех подвижно соединенных между собой частей: головы (г), груди (гр) и брюшка (б) (рис. 3).

Голова пчелы имеет треугольную форму и представляет собой сплошную прочную капсулу. Внутри головы сосредоточена главная часть центральной нервной системы - головной мозг. По бокам ее расположены два сложных фасеточных (сг) и на темени - три простых глаза (пг). От основания лба отходит пара подвижных членистых усиков (антенн), на которых находятся органы обоняния и осязания. На одном из члеников расположен орган равновесия (Джонстонов орган).

Ротовой аппарат пчелы, состоящий из верхней и нижней губ, а также парных верхних (вч) и нижних челюстей, относится к грызуще-сосуще-лижущему типу. Нижние челюсти вместе с нижней губой образуют вытянутый хоботок (х), оканчивающийся язычком (я) с ложечкой. С его помощью пчела собирает капельки нектара с цветков растений, берет мед из ячейки и набирает воду. В зависимости от породы длина хоботка может колебаться от 5,5 до 7,25 мм.

Верхние челюсти (мандибулы), называемые также жвалами, прикреплены по бокам верхней губы и поддерживают хоботок в свернутом (трубчатом) и развернутом (плоском) состоянии. Мандибулами пчелы выполняют разнообразные работы: прогрызают крышечки при выходе из ячейки, разминают воск при строительстве сотов, собирают прополис, удаляют крышечки ячеек сотов с запечатанным медом и пр.

Рис. 3. Внешнее строение рабочей пчелы (по В. И. Лебедеву и Н. Г. Билашу, 2006):

г - голова; гр - грудь; б - брюшко; ж - жало; сг - сложный глаз; пг - простые глаза; у - усик; вг - верхняя губа; вч - верхняя челюсть; х - хоботок; я - язычок; н1, н2, н3 - передняя, средняя и задняя ножки; к1, к2 - переднее и заднее крылья; 1 - прополеум (первый брюшной сегмент, вошедший в состав груди); 2–7 - брюшные сегменты

Грудь пчелы является локомоторным органом: на ней находятся органы передвижения - две пары крыльев и три пары ножек. В груди размещены сильные мускулы, сокращение которых вызывает быстрые циклические движения крыльев при полете.

Грудь состоит из четырех сегментов; от первых трех отходят снизу передняя, средняя и задняя пары ножек (н1, н2, н3). Ко второму и третьему сегменту груди прикреплены основания передней и задней пары крыльев (к1, к2).

Крылья пчелы перепончатые. Две пары их прикреплены к средне- и заднегруди в местах соединения спинного сегмента с брюшным.

Передние крылья соединяются с задними попарно при помощи крючочков (зацепок) на переднем крае заднего крыла и складочки на заднем крае переднего крыла.

При полете пчела способна делать до 440 взмахов крыльями в секунду. Скорость полета пчелы без груза - 65 км/ч, с грузом - 15–30 км/ч. Дальность продуктивного полета за взятком - 1,5–2,0 км. Пчела за взятком может летать на 4–5 км и даже дальше, но такой полет малопродуктивен.

У пчелы имеются три пары ножек, на которых находятся приспособления для чистки тела, усиков, глаз, а также сбора и переноса пыльцы и прополиса в улей.

Пчелу можно считать сильным насекомым. Так, при движении по шероховатой поверхности она может тянуть груз, который в 20 раз тяжелее ее, а в воздухе может нести предмет, весящий вдвое больше, чем она сама.

На груди пчелы расположены также три пары дыхалец.

Брюшко пчелы соединено с грудью посредством короткого стебелька. Состоит брюшко из шести подвижных сегментов. В конце брюшка находится жало (ж), в спокойном состоянии скрытое внутри последних сегментов. В брюшке сосредоточены основные внутренние органы - кишечник, сердце, органы выделения, дыхания, защиты и половые органы. Брюшко пчелы и матки имеет 6 колец, трутня - 7.

Кольцо брюшка состоит из двух полуколец - спинного (тергита) и брюшного (стернита). Они соединены между собой тонкой эластичной хитиновой пленкой. В свою очередь, каждое брюшное кольцо соединяется с соседними такими же хитиновыми перепонками. Такое эластичное соединение колец между собой и тергитов со стернитами позволяет пчеле при необходимости увеличивать объем своего брюшка на 1/8 длины и 1/20 ширины.

Изменение объема брюшка происходит в процессе дыхания (в такт с дыханием), а также при заполнении внутреннего резервуара (зобика) нектаром или водой или во время зимовки, когда задняя кишка заполняется экскрементами.

На четырех последних стернитах рабочей пчелы размещены так называемые восковые зеркальца (восковыделительные железы). Через поры этой железы воск просачивается наружу и затем застывает на восковых зеркальцах в виде прозрачных восковых пластинок. Одна такая пластинка весит в среднем 0,25 мг.

У матки и трутня восковыделительные железы отсутствуют, и поэтому на их стернитах нет восковых зеркалец.

На последнем сегменте брюшка находится жалоносный аппарат, обеспечивающий защиту пчелы. Этот аппарат имеет очень сложное устройство. Центральное место в нем занимают так называемые салазки, по которым перемещаются два стилета (то, что мы называем жалом). Стилеты представляют собой длинные тонкие иголочки, имеющие внутри полости. На концах стилетов рабочей пчелы находится 8–10 зазубринок, обращенных острием вверх. На жале матки всего 3–5 таких зазубринок.

Если жало рабочей пчелы является универсальным защитным органом, то у матки оно предназначено только для уничтожения другой матки - соперницы. Поэтому матка никогда не ужалит человека, так же, впрочем, как и трутень. Но трутень этого сделать не сможет потому, что у него просто отсутствует жало.