Всего за 139 руб. Купить полную версию

Военные приготовления проходили и по линии увеличения численности расположенных там войск. С 1569 года размещение полков "на берегу" становится обязательным. С 1572 года практически ежегодно выделялось пять полков численностью 60 тысяч человек [38.22–23, 29, 44].

В феврале 1572 года по новгородским монастырям был разослан приказ "слуги монастырьские ставший, с лошедми и с пансыри, со всем запасом к Москве, на службу", с тем, чтобы, вероятно, усилить расположенное "на берегу" войско [14.110].

Наряду с обычными приемами комплектования армии, в широких размерах к обороне привлекается казачество, используются иностранцы-наемники.

Личность М. И. Воротынского

Сложным вопросом был выбор главнокомандующего, поскольку было мало людей, подходящих на эту ответственную должность, а также в связи с напряженной политической обстановке в стране. "Настоящие воеводы великого князя все перебиты" [28.512]. В конце концов, выбор пал на земского воеводу князя Михаила Ивановича Воротынского – выдающегося военачальника, "муж крепкий и мужественной и в полкоустроениях зело искусный" [9.287].

Андрей Курбский, говоря о Михаиле Воротынском как о крупном русском полководце, писал, что он был известен далеко за пределами Руси. При чем не только в христианских государствах, но и "у главных бусурманов, сиречь у Турков, понеже не мало от турецкого войска на той то предреченной битве тогда быша (битва у Молодей – А.Д.), наипаче же от Багмета баши великого двора мнози быта на помощь послами Перекопскому цареви" [9.289]. Сходной оценке предшествовавшей деятельности Михаила Воротынского придерживается один из самых ранних исследователей полководца И. Беляев [25.7].

Михаил Воротынский являлся Рюриковичем в XXI колене и вторым сыном удельного князя и московского боярина Ивана Михайловича Воротынского. В 1534 году Иван Воротынский вместе со своими тремя сыновьями был арестован, лишён своего удела (Воротынского княжества) и отправлен в ссылку на Белоозеро. После смерти отца Михаил был выпущен на свободу и получил треть его удела.

Знатность рода давала князю в местнической системе значительные преимущества и способствовала его военной карьере. В 1542 году с отрядом из Одоева преследовал отступающих крымцев, догнав и разбив их на Куликовом поле. В 1543 году Воротынский первый воевода в Белёве, а в 1544 – второй воевода большого полка на береговой службе и наместник в Калуге. Осенью того же года из-за местнического спора трёх князей, оборонявших южный рубеж – Петра Щенятева, Константина Курлятева и Михаила Воротынского – войску крымского "царевича" Имин-Гирея удалось разорить окрестности Белёва и Одоева, пленив многих жителей. Из-за этого Воротынского направили на воеводство в отдалённый Васильсурск.

В Казанских походах 1545–1552 годов он был одним из руководителей: в 1547 году – воевода полка правой руки, в 1549 – воевода левой руки в Ярославле, в 1552 – второй воевода большого полка. Именно взятие Казани принесло Воротынскому всеобщую известность и славу.

26 августа 1552 года он руководил частью большого полка, которая под интенсивным огнём казанцев подкатывала к городской стене туры – осадные укрепления в виде башенок. Людям Воротынского удалось в том числе отразить вылазку из города, предпринятую оборонявшимися. Подкатив туры на необходимое расстояние, Воротынский приказал рыть вокруг них окопы и оборонял захваченные позиции всю последующую ночь, в течение которой казанцы не раз совершали вылазки. Впоследствии, на позициях Воротынского русские войска установили артиллерию, которая наносила городу серьёзный урон, а военный инженер дьяк Иван Выродков соорудил 13-метровую передвижную башню. Когда казанцы совершили ещё одну крупную вылазку, завязался тяжёлый бой, в ходе которого Воротынский был легко ранен. Однако и эту атаку удалось отбить. 30 сентября, когда русские подорвали мины и разрушили большой участок городской стены, Воротынский участвовал в приступе Арских ворот и захватил участок стены, на котором со своими людьми удерживался два дня. Генерального приступа не последовало, основное русское войско лишь готовилось к нему, пока казанцы вновь укреплялись в городе. За это время Воротынский с помощью немецкого "розмысла" вывел подкоп под позицию неприятеля и взорвал её с помощью 48 бочек пороха. Когда же начался генеральный приступ, Воротынский со своим полком был в самой гуще событий. После взятия города Воротынский получил почётное задание возглавлять ту часть русской армии, которой возвращалась в Москву "полем", а за воинские заслуги при осаде и боях на улицах города был включён в состав ближней думы царя.

После непродолжительного пребывания на крымской украине, в 1553–1555 годах Воротынский находится на воеводстве в Свияжске, который тогда рассматривался ключевой стратегической крепостью для контроля над Казанью.

В последующие годы Воротынский принимал участие в обороне Русского государства на южных рубежах от крымско-ногайских набегов. В 1559 году после крупного крымско-ногайского набега на украинные земли преследовал неприятеля до Северского Донца, однако отбить полон по большому счёту не смог.

В 1562 году Воротынский со своим младшем братом навлекли на себя царскую опалу. Их имущество было конфисковано, а Михаил Воротынский с семьёй был сослан в тюрьму в Белоозеро. Причиной стала нерасторопность Воротынского при отражении набега Девлет-гирея на Мценск. Воротынского заподозрили в сговоре с ханом, тем более, что на его собственные владения набегов уже давно не наблюдалось. По другой версии, Воротынского наказали за близость к опальным князьям Вишневецкому, Вельскому и Адашеву.

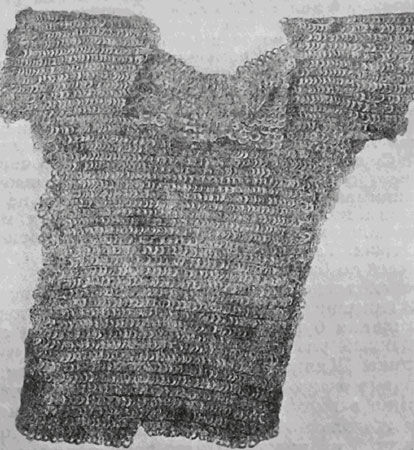

Кольчуга дьяка Ивана Григорьевича Выродкова. ГИМ

В 1565 году воевода был прощён. Ему были возвращены его земельные владения, за исключением Новосиля, который был включён в опричнину. Воротынский был поставлен во главе большого полка в Туле, а в знак примирения царь пожаловал ему боярский титул [28.512].

Поручную запись, которую дал при этом М. Воротынский, производит несколько странное впечатление. В записи сказано, что царь отдал ему вину, т. е. помиловал, за печалованием – ходатайством митрополита и освященного собора иерархов церкви. Между тем первым условием, которое царь поставил, учреждая опричнину, был отказ от "печалования" и всяких ходатайств за опальных. Очевидно, на этот раз царь нашел нужным инсценировать авторитетное в глазах народа ходатайство духовенства и одновременно показать свое милосердие [28.512].

Это противоречие в словах и поступках царя объясняется тем, что ввиду возможного возобновления военных действий против Речи Посполитой Воротынский был нужен ему в тылу как выдающийся военачальник.

Учитывая, что ранее Михаил Воротынский подвергался опале, становится достаточно очевидным, что в выборе этого полководца Иван Грозный не питал к нему доверия. Царь был вынужден согласиться с неким общественным мнением и рекомендациями, по выражению историка С. Б. Веселовского, "военной среды" [28.512]. Также учеными установлено, что в описываемое время характерны факты назначения на совместную службу земского человека и опричника. Как бы опричник, как человек, пользующийся доверием царя, следил за земским человеком и предупреждал возможное предательство со стороны земского человека, чего очень сильно опасался Иван Грозный. Это очень сильно напоминает события Гражданской войны, когда Советское правительство при каждом военном начальнике ставило своих представителей – комиссаров.

Из новгородского местнического дела 1–7 января 1572 года между опричным думным дворянином и печатником Р. Б. Алферьевым-Нащекиным и казначеем князем Б. В. Литвиновым-Мосальским исследователь Б. Б. Кобрин сделал важное предположение. В период сосредоточения всех войск под общим командованием одного Воротынского были и иные мнения в частности опричников о сохранении раздельного командования и стремление в связи с этим как-нибудь очернить Воротынского [34.214–219].

Источники косвенно говорят о том, что некое "секретное досье" на Воротынского с обвинениями его в связях с врагом имелось в наличии у руководства опричников. Так в частности, Новгородская летопись по Архивскому списку упоминает о том, что у Михаила Воротынского "было дело" с ханом, с его воеводами, "с царьми с Кошинскими… царя Крымского". Первый издатель летописи Я. И. Бередников заметил: "Слова эти непонятны; может быть, испорчены переписчиком. Под царями Кошинскими нельзя ли разуметь Каффинского пашу Магомета, или, по крайней мере, Турок, которые, по свидетельству Курбского, участвовали в битве Татар с Русскими при Лопасне" [14.119].

Состав войск

Взятые в целом документы Разрядного приказа подробно и обстоятельно рисуют картину подготовки Руси к отражению крымско-татарского нападения. Подробно и тщательно были спланированы действия войск, определена их дислокация [21.307–309].

Собранные на юге войска были сведены в пять полков. Им предписывалось собраться в Коломне, затем сосредоточиться в районе между Коломной и Каширой, а после сбора расположиться "на берегу" [3.169; 21.307–308], следующим образом:

– большой полк (бояре и воеводы князь М. И. Воротынский и И. В. Меньшой-Шереметев), сначала в Коломне [21.308], а потом в Серпухове [3.169];

– полк правой руки (боярин и воевода князь Никита Романович Одоевский, воевода Федор Васильевич Шереметьев) – в Тарусе [3.169; 21.308]. Источники отмечают местнические претензии Н. Р. Одоевского к М. И. Воротынскому [21.308];