Постоянной проблемой оставались печенеги. Для защиты от них были построены крепости по южным рубежам, а также сплошная стена (частокол) на земляной насыпи, известная как Змиевы валы. По южным и юго-восточным границам, на правой и левой стороне Днепра, сделаны были ряды земляных окопов и сторожевых "застав", чтобы сдерживать нападения кочевников. По свидетельству Константина Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси.

Во внутренних делах Владимир опирался на Совет, который состоял из его дружины и старейшин, представителей разных городов. Также Владимиру приписывается "Церковный устав", определяющий компетенцию церковных судов.

Князь начал также чеканку монеты - золотой ("златников") и серебряной ("сребреников"), воспроизводившей византийские образцы того времени. Монеты нужны были не столько для потребностей торговли, сколько как дополнительный знак суверенитета христианского государя.

Князь заложил многие города: Владимир-на-Клязьме (990 г.), Белгород (991 г.), Переяславль (992 г.) и другие.

В последние годы жизни Владимиру пришлось воевать со старшими сыновьями: Святополк Туровский и Ярослав Новгородский почти одновременно восстали против отца в 1014 году. Заточив старшего, Святополка, под стражу, Владимир готовился к войне с Ярославом, когда внезапно заболел и скончался в загородной резиденции Берестове 15 июля 1015 года. Похоронен он в Десятинной церкви в Киеве. Она была разрушена монголами в 1240 году.

Князь Владимир прославлен в лике святых как равноапостольный; день памяти в русском православии -15 июля по Юлианскому календарю.

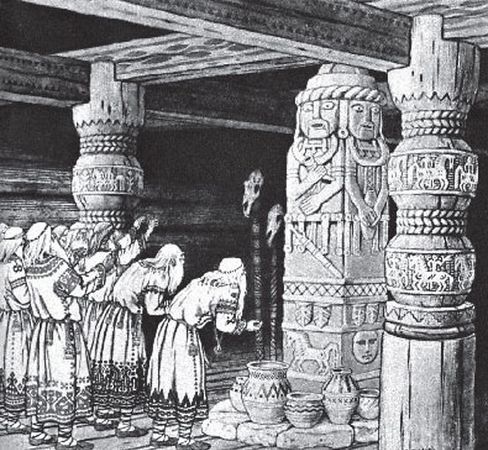

Пантеон богов древних славян

Славяне имеют многотысячелетнюю историю, однако их пантеон богов и языческие мифы не так хорошо известны, как пантеон Древней Греции, Древнего Рима или Древнего Египта. И связано это не только с борьбой между христианством и язычеством, а в первую очередь с тем, что эти мифы полностью не были записаны в древние времена ни самими славянами, ни античными авторами (будь то греческие или арабские). Поэтому сейчас приходится восстанавливать картину славянского язычества, опираясь на множество разрозненных источников. Это тексты древнерусских авторов, сочинения христианских писателей против язычников, а также сочинения западно- и южнославянских авторов, сборники мифов, русские сказки, летописи, былины. "Повесть временных лет" говорит: "Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждые - свой нрав".

Отдельные упоминания о мифах и легендах славян есть в текстах византийских авторов VI–X вв.: у Прокопия Кесарийского, Константина Багрянородного, Льва Диакона и других. Писали о славянах и западноевропейские авторы IX–XIII вв.: Баварский Географ, Титмар Мерзебургский, Гельмольд, Саксон Грамматик и другие. Правда, их сочинения относятся уже к тому времени, когда славяне приняли православие, но ведь известно, как долго на Руси существовало двоеверие. Упоминали о славянах в интересующем нас аспекте арабские авторы IX–XIII вв. и скандинавские саги XIII века.

Особое место занимает "Слово о полку Игореве", в котором упоминаются многие языческие боги.

Помогают восстанавливать славянское язычество письменные источники XV–XVII вв. и фольклорные источники XVIII–XX вв., а также развернутые записи легенд, сказок, былин, заговоров, быличек и бывалыцин, пословиц и поговорок, по которым можно реконструировать древние мифы.

В России XVT-XVII вв. некоторые сведения записали западные дипломаты, военные и путешественники (Сигизмунд Герберштейн, Олеарий и другие).

Среди фольклорных сюжетов к язычеству обычно относят былины о Святогоре, Потыке, Вольге (Волхе), Микуле; сказки о Кощее Бессмертном, Змее Горыныче, Бабе Яге, Алёнушке и Иванушке. Однако за века существования первоначальные образы богов и духов могли сильно измениться, и восстановить их первоначальное состояние очень сложно. В определенной мере это "гадание на кофейной гуще". Недаром научные дискуссии идут как минимум два века и прекращаться не собираются.

Более достоверны археологические источники: раскопки культовых мест, находки идолов, ритуальных предметов, украшений, языческих символов, надписей с упоминанием о языческих богах или язычниках, остатки жертвоприношений и ритуальных действ. Однако найденную фигурку еще надо опознать, и, к сожалению, на ней не написан миф, к которому она относится.

Также очень помогают сведения сравнительного языкознания, сравнительного религиоведения и изучение мифологических сюжетов у других народов.

Наиболее полно сохранилась восточнославянская мифология. Западнославянская известна только по нескольким местным вариантам, относящимся к балтийским славянам, чешским и польским племенам (нам известны отдельные божества, которым поклонялись в определенных местностях), при этом у балтийских славян сохранились достаточно многочисленные сведения о божествах. О польских и чешских богах сведений очень мало. С южнославянской мифологией дело обстоит хуже всего. Эти народы рано попали в сферу влияния древних цивилизаций Средиземноморья и раньше других приняли христианство, и их языческие верования забылись почти целиком.

У всех славянских народов лучше сохранился низший пантеон богов: духи природы, многочисленные обряды, связанные с деятельностью и повседневной жизнью людей, поскольку они сохранялись в крестьянской среде аж до середины XX века.

Устройство мира у славян

Древние славяне прошли тот же пусть в общении с природой, что и другие племена и народы. Они поклонялись стихиям, верили в родство людей с различными животными, приносили жертвы божествам, населяющим всё вокруг. Каждое славянское племя молилось своим богам. У славян так и не сложился единый для всех племен пантеон. Это происходило из-за большой территории расселения и отсутствия единого государства. Поэтому славянские боги не связаны родственными отношениями.

Однако устройство мира по представлениям древних славян мы знаем достаточно хорошо. Мир был устроен трехчастно (как и во многих других культурах). В Среднем мире жили люди и все, что их окружает, это земля. В недрах земли, в нижнем мире, горит неугасимый огонь (пекло). Небеса (Верхний мир) простираются над землёй несколькими сводами. На каждом ярусе небес пребывают разные светила и воплощения стихий.

Причем Верхний мир был как бы двойным: это и верхнее небо с запасами воды, и одновременно воздушное со светилами.

Землю окружает Мировой океан, посреди которого покоится "пуп земли" - священный камень. Он лежит у корней священного Мирового древа - дуба на острове Буян, и это центр мироздания. Мировое дерево древние славяне считали своеобразной осью, скрепляющей мир. В ветвях его живут Солнце, Месяц и звёзды, у корней - Змей. Мировым древом может быть береза, явор, дуб, сосна, рябина, яблоня.

Священное дерево - это не просто уменьшенная копия мироздания, но и его стрежень, опора, без которого мир рухнет. В одной из старых рукописей есть диалог:

"Вопрос: Скажи мне, что держит землю?

Ответ: Вода высока.

- Да что держит землю?

- Четыре золотых кита.

- Да что держит золотых китов?

- Река огненная.

- Да что держит тот огонь?

- Дуб железный, еже есть первопосажден от всегоже, корение на силе божьей стоит".

Славянский аналог "рая", остров блаженных назывался Ирий или Вырий. Он лежал на юге, где зимуют птицы и живёт Весна. Там же жили прародители всех птиц и зверей. Когда охотник убивал птицу или зверя, его душа отправлялась на Ирий и рассказывала "старшему", как с ним поступили. Именно поэтому нельзя было мучать зверя или птицу и следовало поблагодарить его за то, что он позволил взять свое мясо и шкуру. Иначе "старшие" не дадут ему родиться снова, и люди останутся без пропитания.

Для древних славян особенно важными и священными были две стороны света - восток и юг. Север ассоциировался с холодами, ночным мраком, резким ветром. Он в народных преданиях представляется жилищем злых духов.

По мифологии славян на востоке находилась обитель богов, священная страна, а на северо-западе, за морем - край зимы и смерти. За рекой, очерчивающей границу мира людей (в давние времена у предков славян такими реками считались Дон и Дунай), лежит иной мир, прародина людей и обитель душ умерших предков. Туда лежит дорога через край зимы и смерти, которую суждено после смерти одолеть каждому человеку.

Древние славяне, как и другие народы, обожествляли окружающую их природу. Все в мире имело своих божеств, и при желании и необходимости с ними можно было общаться или хотя бы умолять их о помощи. Автор "Хождения Богородицы по мукам" (произведения XII–XIII веков) пишет: "они все бога прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и чади".

В мире людей, Среднем мире, у каждой реки, каждого болота, каждого леса был свой персонифицированный дух - хозяин и защитник. У восточных славян было поклонение камням, деревьям, священным рощам. "Слово Иоанна Златоуста" при перечислении мест, куда русские "приходаше молятсь" и "жертву приносящу", называет "камення". Не просто так горюч-камень Алатырь находился в центре мироздания.