ВитаминТ Е• + L• → LH + Витамин Е окисл

В результате ПОЛ происходит преобразование обычных липидов в первичные продукты ПОЛ (гидроперекиси липидов). Это приводит к появлению в мембранах участков ("дыр"), через которые наружу выходит содержимое как самих клеток, так и их органелл.

Первичные продукты ПОЛ разрушаются с образованием вторичных продуктов ПОЛ: альдегидов, кетонов, малонового диальдегида, диеновых коньюгатов. Накоплением в крови малонового диальдегида (МДА) объясняется синдром интоксикации, сопровождающий многие заболевания внутренних органов. Реагируя с SH- и СН3-группами белков, МДА подавляет активность цитохром-оксидаз (угнетая тем самым тканевое дыхание) и гидроксилаз. МДА обуславливает также ускоренное развитие атеросклероза.

При взаимодействии МДА с аминогруппами фосфолипидов образуются конечные продукты ПОЛ – Шиффовы основания. Примером этих соединений является пигмент липофусцин, появляющийся на оболочке глаза, на коже с возрастом. Липофусцин представляет собой смесь липидов и белков, связанных между собой поперечными ковалентными связями и денатурированными в результате взаимодействия с химически активными группами продуктов ПОЛ. Этот пигмент фагоцитируется, но не гидролизуется ферментами лизосом, накапливается в клетках, нарушая их функцию.

Негативные последствия активации ПОЛ:

1. Повреждение липидного бислоя мембран, в результате чего в клетки проникает вода, ионы натрия, кальция, что приводит к набуханию клеток, органелл и их разрушению.

2. Преждевременное старение клеток и организма в целом.

3. Взаимодействие высокореактивных продуктов ПОЛ с аминогруппами белков с образованием Шиффовых оснований.

4. Изменение текучести (вязкости) мембран, в результате чего нарушается транспортная функция мембран (функционирование ионных каналов).

5. Нарушение активности мембраносвязанных ферментов, рецепторов.

Активация ПОЛ характерна для многих заболеваний и патологических состояний:

1. атеросклероз и другие сердечнососудистого заболевания;

2. поражения ЦНС (болезнь Паркинсона, Альцгеймера);

3. воспалительные процессы любого генеза;

4. дистрофия мышц (болезнь Дюшенна);

5. онкологические заболевания;

6. радиационные поражения;

7. бронхолегочные патологии.

Антиоксидантные системы организма

В организме токсическое действие активных форм кислорода предотвращается за счет функционирования систем антиоксидантной защиты. В норме сохраняется равновесие между окислительными (прооксидантными) и антиоксидантными системами. Антиоксидантная система защиты представлена ферментными и неферментативными компонентами.

Ферменты антиоксидантной системы:

1. супероксиддисмутаза,

2. каталаза,

3. пероксидаза (глутатионпероксидаза),

4. глутатионредуктаза.

Наиболее активны эти ферменты в печени, почках и надпочечниках.

Супероксиддисмутаза превращает супероксидные анионы в пероксид водорода:

2•О2 + 2Н → Н2О2 + О2

Супероксидисмутаза является мощным ингибитором свободнорадикального окисления в организме, защищающим биополимеры (белки, нуклеиновые кислоты и др.) от окислительной деструкции. Супероксидисмутаза – индуцируемый фермент, т.е. синтез его увеличивается, если в клетках активируется ПОЛ.

Каталаза является гемопротеином и катализирует реакцию разложения пероксида водорода:

2Н2О2 → 2Н2О + О2

В клетках каталаза локализована в пероксисомах, где образуется наибольшее количество пероксида водорода, а также в лейкоцитах, где она защищает клетки от последствий "респираторного взрыва".

Глутатионпероксидаза – важнейший фермент, обеспечивающий инактивацию пероксида водорода и пероксидных радикалов. Он катализирует восстановление пероксидов при участии трипептида глутатиона. SH-группа глутатиона служит донором электронов и, окисляясь образует дисульфидную форму глутатиона:

Н2О2 + 2НS-глутатион → 2Н2О + глутатион-S-S-глутатион

Окисленный глутатион восстанавливается глутатионредуктазой:

глутатион-S-S-глутатион + НАДФН+Н → 2HS-глутатион + НАДФ

Глутатионпероксидаза в качестве кофермента использует селен. При его недостатке активность антиоксидантной защиты снижается.

Неферментативные антиоксиданты:

1. Природные водорастворимые антиоксиданты (витамин С; карнозин; таурин; восстановленные тиолы, содержащие SH-группы; цистеин; НS-КоА; белки, содержащие селен). Витамин С участвует в ингибировании ПОЛ с помощью двух механизмов. Во-первых, он восстанавливает окисленную форму витамина Е и поддерживает необходимую концентрацию этого антиоксиданта в мембранах клеток. Во-вторых, витамин С взаимодействует как восстановитель с водорастворимыми активными формами кислорода и инактивирует их.

2. Липофильные низкомолекулярные антиоксиданты, локализованные в мембранах клеток (витамин Е; β-каротин; КоQ; нафтахоиноны). Витамин Е – наиболее распространенный антиоксидант в природе, способен инактивировать свободные радикалы непосредственно в гидрофобном слое мембран и тем самым предотвращать развитие цепи перекисного окисления. b-каротин, предшественник витамина А, также ингибирует ПОЛ. Уменьшение содержания этого антиоксиданта в тканях приводит к тому, что продукты ПОЛ начинают производить вместо физиологического патологический эффект.

Растительная диета, обогащенная витаминами Е, С, каротиноидами, уменьшает риск развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает антиканцерогенным действием. Действие этих витаминов связано с ингибированием ПОЛ и кислородных радикалов и, следовательно, с поддержанием нормальной структуры компонентов клеток.

Глава 12. Биохимия гормонов

Гормоны (от греческого hormaino – побуждаю) – это биологически активные вещества, которые выделяются эндокринными клетками в кровь или лимфу и регулируют в клетках-мишенях биохимические и физиологические процессы.

В настоящее время предложено расширить определение гормонов: гормоны – это специализированные межклеточные регуляторы рецепторного действия.

В этом определении слова "специализированные регуляторы" подчеркивают, что регуляторная – главная функция гормонов; слово "межклеточные" означает, что гормоны вырабатываются одними клетками и извне действуют на другие клетки; рецепторное действие – первый этап в эффектах любого гормона.

Биороль гормонов.

Гормоны регулируют многие жизненные процессы – метаболизма, функции клеток и органов, матричные синтезы (транскрипцию, трансляцию) и другие процессы, определяемые геномом (пролиферацию, рост, дифференцировку, адаптацию, клеточный шок, апоптоз и др.)

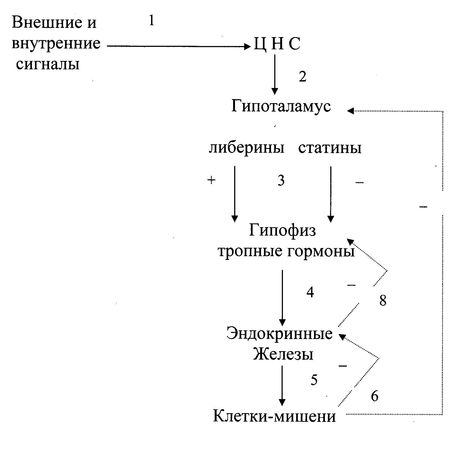

Рис. 12.1. Схема взаимосвязи регуляторных систем организма.

Эндокринная система функционирует в тесной взаимосвязи с нервной системой как нейроэндокринная.

1. Синтез и секреция гормонов стимулируются внешними и внутренними сигналами, поступающими в ЦНС.

2–3. Эти сигналы по нейронам поступают в гипоталамус, где стимулируют синтез пептидных рилизинг-гормонов (либеринов и статинов), которые стимулируют или ингибируют синтез и секрецию гормонов передней доли гипофиза.

4–5. Гормоны передней доли гипофиза (тропные гормоны) стимулируют образование и секрецию гормонов периферических эндокринных желез, которые поступают в кровь и взаимодействуют с клетками-мишенями.

Уровень гормонов в крови поддерживается благодаря механизмам саморегуляции (регуляция по принципу обратной связи). Изменение концентрации метаболитов в клетках-мишенях подавляет синтез гормонов в эндокринной железе или в гипоталамусе (6, 7). Синтез и секреция тропных гормонов подавляется гормонами эндокринных желез (8).

Классификация гормонов

Гормоны классифицируются по химическому строению, биологическим функциям, месту образования и механизму действия.

Классификация по химическому строению.

По химическому строению гормоны делят на 3 группы (табл. 12.1):

1. пептидные или белковые;

2. производные аминокислот;

3. стероидные

4. производные арахидоновой кислоты – эйкозаноиды (оказывают местное действие)