Передовой медпункт

Переход к позиционной обороне вызвал необходимость изменить структуру оборонительных позиций и порядок размещения на них войск. Если по довоенным уставам для обороны отрывали одну траншею и в тылу укрытия для резервов, то при переходе к обороне в 1914 году пришлось отказаться от этой системы. Как отмечает Фалькенгайн, чтобы обезопасить себя против прорыва передовой линии, было принято решение возводить несколько связанных друг с другом линий, составляющих целую оборонительную систему, несколько находящихся друг за другом позиций. Во избежание потерь от артиллерийского огня передовые линии обороны занимали небольшие силы.

Бойцы в траншее первой линии

Объяснение причин перехода к позиционной обороне будет неполным, если не привести здесь мнение известного советского полководца и теоретика М. В. Фрунзе, который писал так: "Позиционность создалась на почве бессилия столкнувшихся друг с другом сторон найти решение прямым массовым ударом. С другой стороны, объективные условия в лице ограниченной территории и богатейшей техники позволяли каждой стороне, отказавшись от скорого решения, перейти к обороне на неподвижных позициях. Результатом этих двух моментов и была позиционная тактика с характеризующей ее неподвижностью и устойчивостью линии фронта".

Оборона строила свою силу в 1914 году на огне стрелковой цепи расположенных за ней батарей. Если противнику удавалось прорвать линию огня, то положение стремились восстановить контратакой резервов. При этой системе оборона имела резко очерченную первую линию, которая должна была сломить огнем атаку врага. Эта линия с небольшими промежутками тянулась непрерывно по всему фронту обороны.

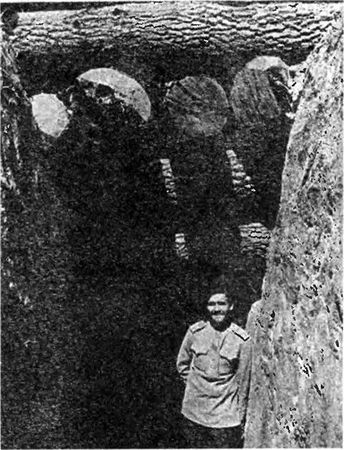

"Лисья нора" - подземное укрепление с двойным входом

По мере усиления артиллерийских средств атакующего к лету 1915 года на Западном фронте и к зиме - и в России оборона приобрела иные формы. В борьбе с артиллерией обороняющийся использовал фортификацию, создавая прежде всего прочные убежища непробиваемые огнем врага, и проволочные сети, которые должны были задержать атакующего непосредственно перед стрелковой линией и дать время обороняющемуся расстрелять атаку. Кроме этого, оборона, не надеясь на способность первой линии отразить врага, стала создавать 2-ю и 3-ю линии на расстоянии пушечного выстрела (4–6 км) одна от другой, соединяя их поперечными линиями с тем, чтобы при прорыве врага на одном участке можно было бы остановить его развитие в стороны на хорошо подготовленных линиях. Такой системы обороны придерживались в сражениях 1915–1916 годов под Верденом и на Сомме; такова была оборона австро-германцев против наступления Брусилова.

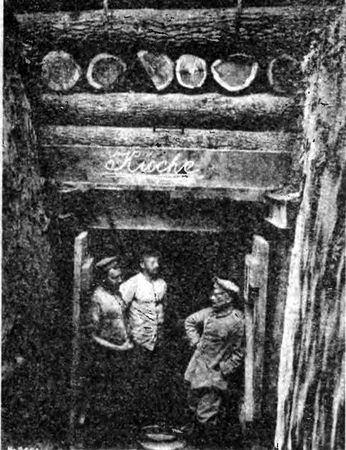

Кухня в "лисьей норе"

Опыт этих боев принес сознание необходимости не только развивать оборону в глубину, но и маскировать ее от наземного и воздушного наблюдения врага, которое стало во всех деталях обследовать тыл обороны, расположение артиллерии, резервов, тыловых позиций и т. п. Поэтому особое внимание стали уделять, во-первых, маскировке, а во-вторых, устройству так называемого передового поля. Передовым полем в боях 1917–1918 годов называлась полоса местности впереди той линии, на которой было решено оказать сопротивление, так называемой главной линии сопротивления, занятой небольшими частями пехоты, которая должна была сдерживать наступление врага, если оно шло без подготовки артогнем, оповещать защитников 1-й линии о начале серьезной атаки и замедлять наступление врага.

Траншеи на Западном и итальянском фронтах были чрезвычайно разнообразны по своему устройству в зависимости от того, когда и где они были построены. На ранних стадиях траншеи, как правило, очень часто рылись в большой спешке и под огнем. Английская пехота во время боев в районе Монсе в 1914 году отчаянно окапывалась с помощью штыков и даже голыми руками. Как правило, это были очень разрозненные мелкие траншеи чуть выше колена, которые мало защищали солдат от огня противника. Такие траншеи не могут быть заняты в течение длительного времени. Не связанные между собой окопы не обеспечивали связь между собой и эвакуацию раненых, что приходилось делать под огнем противника.

По мере хода войны траншеи стали больше и более сложные по устройству и начертанию. Появились развитые брустверы, землянки. Откосы траншеи крепились с помощью деревянных конструкций и мешков с землей. Кабели для полевых телефонов были натянуты вдоль стен траншей (хотя британцы рекомендовали "наилучшую практику" - укладывать их в специальные огнестойкие кожухи или закапывать в грунт.

Немцы создали особенно удачные глубокие убежища для пехоты. Передняя линия траншей сообщалась с окопами в тылу. Любопытно, что особенно тщательно скрывали места расположения уборных в главной траншее, т. к. они часто являлись основным объектом для огня противника (там всегда было скопление солдат).

Степень сложности планировки траншеи очень зависит, как правило, от конкретного участка фронта, на котором она расположена. На тихих участках фронта, где обе стороны применяли принцип "живи и дай жить другим", солдаты часто устраивали себе в траншеях максимальный комфорт, который был возможен. Еда могла готовиться прямо в траншее вместо того, чтобы доставляться из тыла в ведрах и зачастую прибывать уже в холодном состоянии (на более активных участках дым из печи мог вызвать немедленный мощный огонь одной или нескольких батарей).

Вход в глубокое подземное убежище

Комфорт мог повышаться бесконечно (по крайней мере, один британский офицер хвастался в своей землянке диваном, обеденным столом и пианино). На более активных участках любое движение или земляные работы могли вызвать минометный или артиллерийский огонь, поэтому траншеи были выполнены более грубо. Неоднократный обстрел может превратить хорошо построенную траншейную линию в неглубокий кювет.

Несмотря на все усилия их обитателей в траншее может быть холодно, мокро зимой и жарко и зловонно летом. Они были часто заражены крысами и неприятными насекомыми-паразитами. Санитария почти отсутствовала, и трупы павших часто хоронили в стенах траншеи. Заболевания, вызванные постоянно мокрыми и холодными ногами, а также вшами, были широко распространены, если войска слишком долго находились в окопах. Болезни не различали национальностей, и обе стороны страдали в равной степени. С большим трудом были предотвращены эпидемии болезней.

Подземные города под Западным фронтом

В битве, бушевавшей на полях Фландрии, британские солдаты спасались от ужасов войны в "подземных городах". Город Ипр был ареной одной из самых страшной бойни Первой мировой. За четыре года боевых действий город был почти полностью разрушен и 500 000 солдат и мирных жителей погибли на территории чуть более девяти квадратных миль.

В соответствии с английским проектом под землей были построены больницы, столовые, часовни, кухни, мастерские, кузницы и казармы - причем значительно ниже грунтовых вод. "Это были в основном подземные деревни и в некоторых случаях даже небольшие города. В помещениях, соединенных коридорами высотой 1,8 м и шириной 1,2 м, были установлены водные насосы (когда после окончания войны войска покинули туннели, тоннели постепенно были затоплены в течение недели).

Сооружения находились под землей на глубине до 15 м. Каждая казарма с двухъярусными кроватями позволяла разместиться 60 бойцам. Подземный комплекс, построенный в основном силами бывших шахтеров, выдерживал взрыв самых крупных немецких снарядов.

Часть 5

Инженерные заграждения

В условиях позиционной войны инженерные заграждения играли первенствующую роль. Вся колоссальная машина войны споткнулась о колючую проволоку. Это был поистине звездный час "колючки". Позиционная война дала огромный опыт применения всех мыслимых и немыслимых невзрывных заграждений.

Армии за колючей проволокой

Действительно новых, революционных принципов нет. Например, колючая проволока. Эта незамысловатая вещь играла в траншейной войне колоссальную роль. Немцы стали первыми без конца наматывать ее вдоль своего фронта. Противник боролся против немецкой проволоки при помощи ножниц и артиллерии. Целую нацию оцепили невысокой путаной изгородью из проволочных шипов, - и эта многомиллионная, стоящая на высоте технической культуры, нация не могла ничего выдвинуть против обычной проволоки, кроме простых ножниц, которые приходилось пускать в ход, ползая на животе. Не менее грубым, хотя и более действенным является способ разрушения металлических нитей при помощи артиллерии, которая градом снарядов взрывает всю почву, выворачивает деревянные столбики и тем уничтожает колючую изгородь, расходуя на это необъятное количество металла и приводя огражденное проволокой пространство в такое состояние, которое чрезвычайно затрудняет движение вперед.