Изучая соотношение опорных и полетных фаз в процессе стартового разгона, необходимо обратить внимание на следующую закономерность. Общее время шага остается примерно постоянным, однако в процессе набора скорости резко изменяются соотношения между полетом и опорой. По мере развития скорости бега спринтер все больше увеличивает длительность полета, и все меньше стоит на поверхности дорожки. Последовательно увеличивается длина шагов. В повседневной практике можно рекомендовать измерять длину каждого шага стопами, при этом в первых 7–8 шагах длина шага должна последовательно возрастать на половину размера стопы.

Скорость движения можно изменять только за счет внешних сил (реакций опоры), поэтому на начальном участке стартового разгона необходимо стремиться к постоянному и активному контакту с поверхностью беговой дорожки, сознательно сокращая полетную фазу.

Для иллюстрации можно привести пример с разгоном тяжелого маховика. Сначала вы с трудом сдвигаете его двумя руками и, оказывая достаточно длительное усилие, последовательно то одной рукой, то другой разгоняете его, стараясь как можно быстрее перехватывать руки. Но вот маховик разогнался, и для поддержания скорости его вращения вы производите легкие и быстрые шлепки по ободу. Точно по такой же схеме выполняется спринтерский бег

Переход от стартового ускорения к бегу по дистанции, который осуществляется на 6-10-м шаге, характеризуется последовательным изменением ритмической структуры бегового шага. В этом периоде наблюдается перестройка двигательной установки на предельно быстрый вынос вперед-вверх маховой ноги и ускорение отталкивания Исследование этого переходного процесса (Н. Колесников, 1984) показало, что в спринтерской тренировке необходимо строго дифференцировать направленность двигательных действий. На отрезке со старта до 15 м дистанции нужно акцентировать внимание на отталкивании, а при переходе к бегу по дистанции (15–30 м) – на выносе маховой ноги вперед-вверх.

Таким образом, действия спринтера в стартовом разгоне характеризуются следующими основными особенностями:

• Ускорение достигается активными действиями опорной ноги (она должна полностью выпрямляться, завершая отталкивание). При завершении отталкивания прямая линия, проведенная через стопу, центр тяжести тела и плеч должна составлять 45° по отношению к поверхности дорожки;

• Маховая нога проносится низко и быстро, стопа ставится на поверхность дорожки под проекцию центра тяжести тела или несколько сзади (это зависит от характера ускорения);

• При отталкивании от колодок и на первых шагах стопа проносится низко над поверхностью дорожки, с тем, чтобы сократить время полета;

• В каждом шаге спортсмен увеличивает скорость передвижения до момента достижения максимума скорости;

• Стопа спринтера по мере возрастания скорости занимает все более высокое положение, до момента достижения дистанционной скорости;

• Движения рук в процессе разгона примерно аналогичны действиям во время бега по дистанции;

• После завершения стартового ускорения техника бега спринтера должна соответствовать основным канонам техники спринта.

Динамика скорости в спринтерском беге

Спортивный результат в спринте определяют несколько составляющих, из которых наиболее важной является скорость бега спортсмена. Однако до того как спортсмены покинут стартовые колодки и сделают первый шаг за линию старта, преимущество или проигрыш одного из них уже может стать достаточно явным. Потери на старте трудно восполнить на дистанции, поэтому важно выяснить, в какой последовательности производятся стартовые действия и каковы возможные резервы экономии времени на старте.

Средняя скорость бега на спринтерских дистанциях предоставляет мало информации спортсменам и тренерам, поэтому при анализе достижений каждого спортсмена важнее рассматривать динамику изменения скорости в процессе преодоления дистанции. Изучение характеристик стартового разгона, максимальной скорости и бега на финишном отрезке помогает оценить состояние спортсмена, выявить его сильные и слабые стороны, сравнить с аналогичными показателями соперников и определить общую стратегию подготовки бегуна на короткие дистанции.

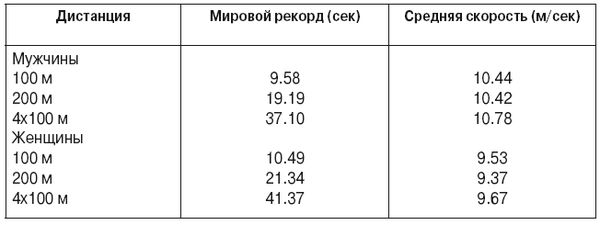

Таблица 3

Средняя скорость бега на спринтерских дистанциях

Методы исследования динамики скорости постоянно совершенствуются. Если первые данные были получены на основании показаний простого ручного секундомера, то впоследствии исследователи стали применять более надежные и точные способы измерения скорости бега. Например, при электромеханической регистрации спортсмен, пробегая дистанцию, разрывал тонкие нити или смещал легкие деревянные рейки, укрепленные на стойках и расположенные на равных расстояниях одна от другой. При замыкании контактов электросекундомером фиксировалось время преодоления каждого отрезка. Впоследствии для регистрации времени бега на отрезках использовали фотоэлектронные датчики: бегун пересекал световой луч, контакты электросекундомера замыкались, и таким образом фиксировалось время на данном отрезке. Совершенствование этого метода позволило использовать специальные фотоэлектронные датчики, реагирующие на изменение освещенности в момент приближения к ним. Динамику скорости спринтерского бега изучали также с помощью специальных спидографов. На поясе спортсмена закреплялся конец тонкой лески. Преодолевая дистанцию, спринтер тянул ее за собой. Частота вращения барабана фиксировалась тахометром на бумажной ленте.

Описанные методы регистрации скорости передвижения спортсмена позволяли проводить наблюдения только в условиях специально организованного эксперимента.

В настоящее время скорость бега спортсмена на любом отрезке спринтерской дистанции можно точно определить, используя специальную видеотелевизионную аппаратуру.

Спринтерский бег впервые был объектом исследования в 1927 г Известный американский физиолог А. Хилл описал скорость бега на короткой дистанции следующей формулой:

Vt = Vm (1– e )

Vm – максимальная скорость бега

t – время с момента старта

е – основание натурального логарифма

k – индивидуальная константа

Vt – значение скорости бега в любой точке дистанции.

Ф.Генри (1951) в уравнение динамики скорости в спринтерском беге, предложенное А. Хиллом, ввел и второй экспоненциал, характеризующий снижение скорости из-за утомления. В результате чего уравнение приняло следующий вид:

Vt= Vm (е- – е- )

Где

к1 – константа, характеризующая ускорение,

к2 – константа, характеризующая снижение скорости беге из-за утомления.

В нашей стране первые исследования динамики скорости бега были проведены в 1938 г. М. Я. Горкиным и Н. И. Тесленко. Исследователи определили, что максимальную скорость бега достигают на 40-метровом отрезке дистанции, затем она остается относительно постоянной до 80 м, а потом несколько снижается.

Статистический анализ данных исследования показал, что все величины, входящие в предложенное уравнение, являются относительно независимы. Иными словами, стартовый разгон, максимальная скорость бега и способность к длительному поддержанию ее при общих биологических и биомеханических характеристиках у каждого спортсмена различны.

В 1962 г. Л. Н. Жданов исследовал скорость бега спортсменов различной квалификации (от новичков до мастеров спорта) и различного возраста (от 13 до 33 лет). Автор выявил определенную закономерность – человек развивает свою максимальную скорость на 5– 6-й секунде после старта.

Примерно такие же данные можно найти и в других видах спорта. Если лучшие спринтеры-легкоатлеты достигают своего максимума на 30-50-метровом отрезке дистанции, то спринтеры-конькобежцы на 70-80метровом, а велосипедисты на 150-метровом.

Динамика скорости сильнейших советских и зарубежных спринтеров в условиях крупных соревнований была объектом исследования, проведенного лабораторией профессора Д. П. Ионова. Было установлено, что сильнейшие спринтеры достигают максимальной скорости на 40-50-метровом отрезке дистанции, а на последних 5 м дистанции скорость несколько снижается. Кроме того, впервые было отмечено появление пиков максимальной скорости бега, частоту которых исследователи связывали с мастерством спортсменов. Предполагалось, что изменение скорости бега связано с биологическими закономерностями, в частности, с невозможностью производить движения с максимальной частотой даже в период преодоления дистанции 100 м.

Данные, полученные в результате обширных наблюдений за соревновательным бегом спринтеров, позволяют создать обобщенную модель динамики скорости бега для конкретного результата. Благодаря сопоставлению контрольных испытаний с эталонными можно выявить преимущества или недостатки технической подготовки, а также степень развития тех физических качеств, которые наиболее ярко проявляются на данном отрезке дистанции. Такой аналитический подход к проблеме спортивного совершенствования позволяет оптимизировать процесс управления тренировкой, достигая высоких общих показателей за более короткое время и с меньшей затратой сил.

В качестве примера приведем график скорости бега мирового рекорда У.Болта на Чемпионате мира 2009 года в Берлине 9.58 сек (рисунок 5).