Чумная палочка под микроскопом

Однако не стоит демонизировать микробов. Уже к началу ХХ века биологи знали, что бактерии распространены повсеместно, а совокупность их маленьких тел образует тот незримый фундамент, на котором покоится весь органический мир. Если этот микробный фундамент необратимо разрушить, то через короткое время рухнет и вся величественная пирамида жизни на планете Земля. Разумеется, патогенные (болезнетворные) бактерии способны доставить человеку массу неприятностей, но все же бо́льшая часть микробов приносит нам скорее пользу, чем вред.

Огромное количество различных микроорганизмов населяет почву. По некоторым оценкам, в одном грамме плодородного чернозема их содержится несколько миллиардов. На одном гектаре пахотной земли проживает около трех тонн микробов! А суммарная масса всех микробов нашей планеты примерно в 25 раз превышает массу всех животных.

Функции этих крох многообразны. Например, так называемые клубеньковые бактерии, или ризобии, селятся на корнях бобовых растений и специализируются на фиксации атмосферного азота, который растению жизненно необходим. Такое взаимовыгодное сотрудничество называется симбиозом. Растение снабжает клубеньковые бактерии питательными углеводами, а взамен получает азот, ценные витамины и некоторые вещества роста. Естественно, бобовые – не единственные растения, сумевшие "приручить" полезных азотфиксаторов, поскольку ботаникам известны по крайней мере шесть семейств высших цветковых растений, которые охотно прибегают к услугам одноклеточных накопителей азота. Правда, природа этих симбионтов пока окончательно не установлена.

Клубеньковые бактерии (ризобии) под микроскопом

Организмы животных – от членистоногих до человека – тоже основательно "нафаршированы" разнообразной микрофлорой. Пугаться этого не стоит, ибо в абсолютном большинстве случаев это не вторжение извне безжалостного врага, а взаимовыгодный симбиоз, обеспечивающий виду эволюционное преимущество.

Например, термиты способны запросто переваривать не только древесину, но и всякие другие малосъедобные вещи. Причем исключительно благодаря постоянным обитателям их задней кишки – жгутиконосцам, спирохетам и бактериям. Состав кишечной микрофлоры термита уникален и не встречается у насекомых других видов. Если "постояльцев" кишечника термита убить (такие опыты неоднократно проделывались), и посадить искалеченное насекомое на привычную диету из древесных опилок и фильтровальной бумаги, то оно довольно быстро погибнет.

Очевидно, что секрет пищеварения этих удивительных насекомых теснейшим образом связан с естественными обитателями их кишечника. Когда ученые догадались высадить одноклеточных симбионтов термита на питательную среду, то без труда сумели получить особый фермент, эффективно разлагающий целлюлозу.

А электронно-микроскопическое исследование кишечника термитов позволило обнаружить целый зоопарк, работающий в поте лица над перевариванием пищи. Главной фигурой кишечного симбиоза оказался жгутиконосец, облепленный со всех сторон колышущимися спирохетами и палочковидными бактериями, а внутри его тела удалось разглядеть еще какие-то мелкие бактерии. Дружные усилия этой компании позволяют термиту с легкостью переваривать самые невообразимые вещи.

В человеческом организме бактерий тоже хоть отбавляй. Подсчитано, что в одном кубическом сантиметре желудочного содержимого обитает примерно 25 тысяч бактерий, а в одном грамме содержимого толстого кишечника (попросту говоря, в каловых массах) их на несколько порядков больше – до 30–40 миллиардов. По мнению специалистов, одноклеточные организмы, населяющие полости и ткани человека, представлены более чем 250 видами различных микробов.

Разумеется, все это гигантское бактериальное сообщество – отнюдь не бесполезные нахлебники, а наши верные друзья, добросовестно и неутомимо синтезирующие аминокислоты, витамины и ферменты, жизненно необходимые для нашего повседневного существования. Они выполняют и важную барьерную функцию, противодействуя вторжению патогенных микроорганизмов – дизентерийных, брюшнотифозных, гнилостных и прочих. Более того, сбалансированная и разнообразная кишечная микрофлора – бесспорный показатель здоровья.

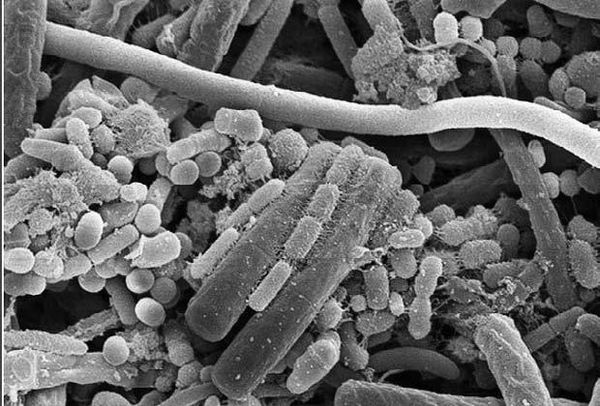

Микрофлора кишечника человека под микроскопом

К сожалению, мы часто относимся к нашим симбионтам без должного уважения. Едва ли нужно напоминать, что неумеренный прием антибиотиков по поводу и без повода, выкашивающий целые популяции полезных микроорганизмов, сплошь и рядом приводит к развитию тяжелого дисбактериоза, справиться с последствиями которого оказывается весьма и весьма непросто.

Бактерии, как мы помним, относятся к числу доядерных организмов – прокариот, ибо оформленного ядра у них нет. Их ДНК, которую принято называть нуклеоидом, или бактериальной хромосомой (хотя с хромосомами эукариотических клеток она не имеет ничего общего), представляет собой собранную в клубок двойную спираль, замкнутую в кольцо. Этот эквивалент клеточного ядра свободно плавает в цитоплазме, не имеет собственной мембраны и не содержит белков, хотя обычно зафиксирован на мембране бактериальной клетки. При этом гены внутри нуклеоида расположены в линейном порядке, как и в клетке эукариот, а сам нуклеоид в функциональном отношении полностью соответствует геному ядерной клетки. Кроме того, в клетках прокариот встречаются небольшие кольцеобразные фрагменты ДНК, никак не связанные с нуклеоидом, – так называемые плазмиды.

В бактериальных клетках нет органелл, типичных для эукариотических клеток, – ни хлоропластов, ни митохондрий, ни центриолей. А рибосомы (структуры, отвечающие за белковый синтез) свободно плавают в цитоплазме, поскольку аналог эндоплазматической сети в клетках прокариот отсутствует. Размножаются они тоже иначе – амитотически, путем простого бинарного (поперечного) деления. Сначала происходит удвоение нуклеоида, причем оно всегда начинается в точке прикрепления к цитоплазматической мембране, где локализован ферментативный аппарат, за нее отвечающий. Редупликация (удвоение) ДНК запускает механизм синтеза клеточной стенки, которая растет от периферии к центру. Образуется перетяжка, и бактерия делится пополам. Деление может осуществляться не только в одной, но и в нескольких плоскостях, и тогда возникают клеточные цепочки или скопления различной формы. Вариантом бинарного деления является почкование, когда на теле материнской клетки образуется увеличивающийся вырост. Достигнув величины материнской клетки, почка отшнуровывается. В среднем бактерии делятся каждые 20 минут.

Итак, бактерия гораздо примитивнее эукариотической клетки, но рядом с вирусом она – воплощение сложности, уникальная фабрика, нацеленная на бесперебойный выпуск сотен различных белков и ферментов. А вирус даже клеточного строения не имеет. Все, что у него есть, – это молекула нуклеиновой кислоты, упакованная в белковую оболочку. Но такая конструктивная простота имеет и отрицательную сторону: чтобы продолжить свой род, вирус должен просочиться в живую клетку и завладеть всеми ее ресурсами. Без посторонней помощи он размножаться не умеет. Вне клетки-хозяина вирус мертв и не обнаруживает никаких признаков жизнедеятельности. Вирусологи называют своих подопечных строгими (облигатными) паразитами, поскольку весь их жиз ненный цикл неотделим от клетки, в которую они стремятся проникнуть.

Вирусы гораздо мельче бактерий и вообще любых одноклеточных микроорганизмов – от грибов до простейших. Поэтому их величину измеряют не в микронах, то есть миллионных долях метра, а в нанометрах (нм) – миллиардных долях метра. Другими словами, нанометр в тысячу раз меньше микрона. Например, поперечник амебы составляет примерно 50 микрон, а размеры вируса полиомиелита находятся в пределах 27–29 нанометров, то есть "по росту" он меньше амебы почти в две тысячи раз. Понятно, что отношение объемов их тел выражается еще большей цифрой со многими нулями. Самые большие вирусы достигают величин вполне "бактериальных" – например, вирус оспы человека и животных вырастает до 300 нм.

Разнообразием форм вирусные частицы (вирионы) не отличаются: чаще всего они похожи на миниатюрные шарики с выростами на поверхности или без них, а вирусы растений часто напоминают вытянутый цилиндр. Скажем, длина цилиндра вируса табачной мозаики достигает 350 нм, но разглядеть его в оптический микроскоп все равно невозможно, поскольку толщина этого цилиндра не превышает 15 нм. Нить с практически нулевой поперечной размерностью увидеть, естественно, нельзя.