Был человек бегун и прыгун, только неудачливый. От досады он уехал из родных мест, а потом вернулся и стал рассказывать, как хорошо выступал он в других городах, а на Родосе сделал такой прыжок, какого никто не делал; все, кто там был, это видели! Но на это сказал один из земляков: "Дорогой мой, если ты правду говоришь, зачем тебе свидетелей звать? Вот тебе Родос, тут ты и прыгай!"

Мера, вес, монета

"Закон – это мера", – говорили греки, и повторяем мы. Но ведь у слова "мера" есть и прямое значение – единица измерения. Греки его не забывали и даже называли, кто у них первый завел точные меры, вес и монету: аргосский царь Фидон. Это была первая система мер в Европе; посмотрим же на нее.

Стадий = 100 охватов ≈ 185 м.

Охват = 4 локтя = 6 ступней ≈ 1 м 85 см.

Локоть = 2 пяди ≈ 46 см 2 мм.

Ступня = 4 ладони ≈ 30 см 8 мм.

Пядь = 12 пальцев ≈ 23 см 1 мм.

Ладонь = 4 пальца ≈ 7 см 7 мм.

Палец ≈ 1 см 9 мм.

И удобство и неудобство этой системы сразу бросаются в глаза. Удобство – в том, что все единицы почти точно соответствуют размерам человеческого тела, от пальца до охвата рук (по-русски – "сажень", "сяжень", насколько можно "досягнуть" руками), – смерьте! – незачем и линейку с собой носить. Неудобство – в том, что пересчет из одних единиц в другие очень громоздок: попробуйте быстро сказать, сколько ладоней в охвате? Ничего не поделаешь, так уж сложено человеческое тело. Зато нетрудно представить, какой хорошей школой изучения пропорций были эти меры для художников и скульпторов.

Почему греческий стадий был именно такой длины, этому я читал два объяснения. Первое: это расстояние, которое может пройти пахарь за плугом от передышки до передышки (само слово "стадий" приблизительно и значит "стоянка"). Второе: это расстояние, которое может пробежать бегун на самой высокой скорости. Я спросил моего знакомого специалиста по античному спорту, так ли это. Он посчитал данные современных олимпийских рекордов, и оказалось: да, так, самую высокую скорость бегун развивает не на стометровке, а на двухсотметровке! Разница, конечно, маленькая-маленькая; какова же была зоркость греков, что они это заметили!

Бочка для зерна (медимн) = 48 дневных пайков ≈ 52,2 л.

Дневной паек (зерновой) = 4 кружки ≈ 1,1 л.

Бочонок для вина (амфора) = 12 кувшинов ≈ 39,3 л.

Кувшин = 12 кружек ≈ 3,3 л.

Кружка = 6 черпаков ≈ 0,27 л.

Черпак (киаф) ≈ 0,045 л.

Здесь тоже легко понять систему мер: в основе ее – кружка, которую удобно держать в руке, паек, который человек съедает в день, и другие столь же практичные меры. Греческая кружка – чуть побольше нашего стакана, а греческий черпак – точь-в-точь такой, каким и сейчас хозяйки пользуются на кухне.

Талант = 60 мин ≈ 26,2 кг.

Мина (фунт) = 100 драхм ≈ 436,6 г.

Драхма (горсть) = 6 оболов ≈ 4,4 г.

Обол (прут) ≈ 0,7 г.

Происхождение мер веса немного более запутанно. Талант (нагрузка, полный вес) – это тяжесть, которую может нести на себе один носильщик; это можно себе представить. Обол – это столько, сколько весят 12 ячменных зерен, этих простейших подручных разновесков. А соотношения и названия установились лишь тогда, когда греки приступили к чеканке монеты. Монеты обычно чеканились из серебра, потому что золота в Греции почти нету. Такое количество серебра, на которое можно было купить барана или бочку ячменя, стало главной монетой и весовой единицей – драхмой. А названия "драхма" и "обол" перешли на эти монеты с тех времен, когда и серебро еще не было в ходу, а вместо денег служили бронзовые и железные прутья (такие, какие еще долго ходили в Спарте). Промежуточная же единица "мина" была заимствована с Востока, и название ее – не греческое. Мина – это примерно столько бронзы, сколько можно купить за один обол серебра.

Сперва денег чеканилось мало, и поэтому ценились они дорого: баран стоил драхму, бык – пять драхм. Но так как чеканить деньги все-таки легче, чем разводить скот и сеять хлеб, то количество денег в обороте росло быстрее, чем количество быков, баранов и бочек ячменя. Поэтому деньги постепенно дешевели, а товары дорожали: через полтораста лет бык уже стоил 50 драхм, а баран 10 драхм. Поэтому подсчитывать, скольким рублям и копейкам равняется драхма, мы не будем: в разные времена это было по-разному.

Монеты в одну драхму и меньше были маленькие, как серебряные чешуйки; вместо кошелька их носили во рту за щекой. Чеканить предпочитали тетрадрахмы – монеты по четыре драхмы. Величиной они были с наши прежние пятнадцати-, двадцатикопеечники. В Афинах на лицевой стороне тетрадрахм изображалась голова богини Афины, на оборотной – ее священная птица, сова. ("Не носи сов в Афины", – говорила греческая пословица; это значило: в Афинах и так денег много.) В Коринфе изображали на монетах крылатого Пегаса, в Эфесе – пчелу, в Фокее – тюленя (по-гречески тюлень – "фока"), в Эгине – черепаху (морскую, пока Эгина была великой морской державой, и сухопутную – потом). Впоследствии, когда деньги подешевели, монеты пришлось делать крупнее, и на них стало возможно изображать целые мифологические сцены; по тонкости чеканного рисунка они часто замечательны.

Терпандр и Арион

По-гречески "закон" будет "номос". Слово это многозначно, и одно из его значений неожиданно. Оно значит: "музыкальное произведение строгой формы". Почему? Потому что для грека музыка была самым совершенным выражением порядка. Когда все звуки согласованы со всеми, они звучат прекрасно; когда хоть один выбивается из согласия – вся гармония гибнет. Там, где в мире все упорядочено до совершенства, сама собой возникает музыка: глядя на мерное круговое движение небесных светил, греки верили, что они издают дивно гармонические звуки, "музыку сфер", и мы ее не слышим только потому, что с младенчества к ней привыкли. И наоборот, там, где возникает музыка, все вокруг из беспорядка приходит в порядок: когда мифический Орфей играл на лире, то слушавшие его дикари переставали быть дикарями, подавали друг другу руки, договаривались об общих законах и начинали жить семьями, городами и государствами.

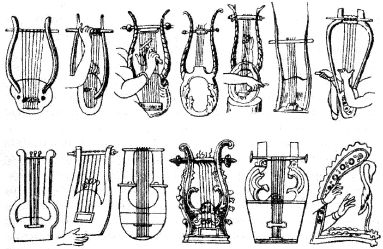

В самых древних лирах нижней частью корпуса служил панцирь черепахи (хороший резонатор для звука!), а верхней – два рога козы. В более поздних кифарах полый корпус изготовлялся из дерева или металла. Лиры изображены в верхнем ряду кифары – в нижнем

Орфей погиб, растерзанный вакханками – неистовыми служительницами бога Диониса, которые хотели жить не по закону, а по природе, как ветер дует и трава растет. Его голову и лиру бросили в море. Их понесло волнами и вынесло по другую сторону моря – на остров Лесбос. И Лесбос стал колыбелью греческой музыки. На нем родились Терпандр и Арион.

Спарта была сильна мужами и крепка оружием. Но два раза это не могло выручить ее из беды – и тогда ее спасало не оружие, а песня. Один раз это было во время внешней войны – с Мессенией: тогда Спарту спас афинский гость – поэт Тиртей. Другой раз это было опаснее – во время внутренних раздоров: тогда Спарту спас лесбосский гость – Терпандр.

Из-за чего возникли раздоры, никто не помнил, но они были страшные: город был как безумный, люди бросались друг на друга с мечами и на улицах, и в застольях. Обратились в Дельфы; оракул сказал: "Призовите Терпандра и почтите Аполлона". Призвали Терпандра. В руках у него была невиданная лира – не четырехструнная, какую знали раньше, а семиструнная, какой она и осталась с тех пор. Он ударил по струнам – и, слушая его мерную игру, люди стали ровнее дышать, добрее друг на друга смотреть, побросали оружие, взялись за руки и, ступая в лад, повели хоровод в честь бога Аполлона. Он играл перед советом и народным собранием – и несогласные приходили к согласию, непримиримые мирились, непонимающие находили общий язык. Он играл в застольях и домах – и в застольях воцарялась дружба, а в домах – любовь. Потомки ничего не запомнили из песен Терпандра – разве что несколько строчек. Но память его благоговейно чтили во все века.

Как Терпандр приплыл с Лесбоса в Спарту, так Арион прибыл с Лесбоса в Коринф – учить греков закону гармонии. Это было уже при тиране Периандре. Угождая народу, Периандр завел в Коринфе праздники в честь Диониса, бога вечно возрождающейся природы. На праздниках выступали хоры; участники хоров были одеты сатирами – веселыми козлоногими спутниками Диониса; они пели песни о его деяниях – не такие торжественные, но такие же стройные, как и в честь Аполлона, а сочинял эти песни Арион.

Отслужив Периандру, Арион поехал с песнями в другие города, заработал там много денег и пустился обратно в Коринф. Корабельщики, с которыми он плыл, увидели его богатство и решили Ариона убить, а деньги его поделить. Разжалобить их было невозможно. Тогда Арион попросил об одном: он споет свою последнюю песню и сам бросится в море. Ему позволили. Он надел свой лучший наряд, взял в руки лиру, встал на носу корабля, громким голосом пропел высокую песнь и бросился в море. И случилось чудо: из моря вынырнул дельфин, принял Ариона на свою крутую спину и после долгого плавания вынес его на греческий берег. Изумленный Периандр воздал Ариону почести, как любимцу богов, корабельщики были наказаны, а на том берегу поставили медную статую человека верхом на дельфине.