Части коры, ведающие движением, были впервые обнаружены при изучении параличей у больных с локальными повреждениями мозга или инсультами. В каждом из больших полушарий имеется полоска коры, связанная с двигательной функцией. Обе эти моторные зоны примыкают к участкам коры с первичными сенсорными проекциями поверхности тела, имеющимися в каждом из полушарий. Прежде считали, что корковая моторная область организована по аналогии с соседней сенсорной областью, т.е. в соответствии с проекцией, отражающей поверхность тела. Эта точка зрения казалась вполне правдоподобной - при стимуляции небольших участков моторной коры в определенных частях тела регистрировались незначительные мышечные сокращения. Но поверхность тела и здесь отображается в искаженном виде: губы, кисти и пальцы занимают гораздо большую площадь, чем ноги и туловище (рис. 58).

Рис. 58 . Двигательная область коры головного мозга человека. На этой карте показаны участки двигательной коры, стимуляция которых приводит к сокращению определенных групп мышц. В частности, отдельные области, по-видимому, могут кодировать угловое положение суставов, приводимых в движение соответствующими мышцами.

Сравнительно недавние работы с регистрацией активности отдельных клеток двигательной зоны с помощью микроэлектродов подсказывают иное объяснение пространственному расположению точек, возбуждающих определенные мышцы. Нейроны в двигательной коре, так же как и в сенсорной зоне, по-видимому, организованы в вертикальные колонки. Как показывают микроэлектродные записи, клетки двигательной коры, связанные по вертикали и образующие функциональную моторную колонку, действительно контролируют группу связанных между собой мышц. В дальнейшем выяснилось, что, как это ни странно, соседние нейроны в двигательной колонке по-разному ведут себя при выполнении движений: одни возбуждаются, другие затормаживаются, с третьими не происходит никаких изменений.

Как сейчас полагают, важнейшая функция корковой двигательной колонки состоит в том, чтобы обеспечивать определенное положение сустава, а не просто активировать те или другие мышцы. В зависимости от исходной позиции сустава данная колонка должна воздействовать либо на мышцы-сгибатели, либо на разгибатели, чтобы придать суставу желаемый угол. С этой точки зрения корковая моторная колонка - это небольшой ансамбль двигательных нейронов, влияющих на все мышцы данного сустава. В несколько более общей форме можно сказать, что кора кодирует наши движения не путем приказов о сокращении отдельных мышц, а путем команд, обеспечивающих определенное положение суставов.

Нейроны коры, непосредственно связанные с мотонейронами спинного мозга, называются клетками Беца по имени впервые описавшего их русского анатома XIX века. Они лежат в глубине двигательной коры и относятся к самым крупным нейронам головного мозга. Их аксоны сходятся в толстый пучок нервных волокон, называемый пирамидным трактом . Дойдя до спинного мозга, аксоны клеток Беца перекрещиваются - пучок, идущий от правого полушария, переходит на левую сторону, и наоборот. Вот почему инсульт или иное повреждение правой моторной зоны вызывает паралич левой половины тела.

Где источник возбуждения, активирующего нейроны двигательной коры? На этот вопрос в настоящее время, по-видимому, можно ответить так: это возбуждение возникает в нейронах сенсорной коры на самом позднем этапе переработки всех форм сенсорной информации. На этом этапе появляются сигналы высокого уровня абстракции, отражающие положение конечностей и необходимость быстрого выполнения тех или иных движений. Эта информация, включающая полные данные о положении суставов и напряжении мышц, и служит той основой, руководствуясь которой моторная кора инициирует определенные движения.

Прежде чем закончить наш обзор двигательной системы, мы должны кратко рассмотреть еще несколько важных структур, которые тоже регулируют выполнение специфических, направленных произвольных движений. Это базальные ганглии и мозжечок .

Базальные ганглии

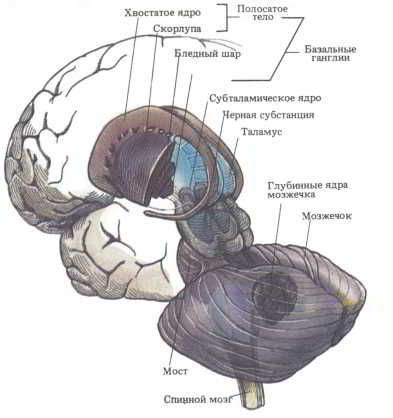

Термин "базальные ганглии" звучит не совсем понятно, но он попросту означает, что эти ганглии (т.е. скопления нервных клеток - от греч. ganglion - узел и basalis от греч. basis - основание) лежат у основания больших полушарий. Клетки базальных ганглиев возникают на ранних стадиях развития мозга (см. гл. 1). Если еще раз прибегнуть к нашим географическим аналогиям, то комплекс базальных ганглиев можно сравнить с группой штатов, составляющих, например, Средний Запад или Солнечный берег. К базальным ганглиям относятся четыре нервных образования: полосатое тело (стриатум), бледный шар (паллидум), субталамическое ядро и черная субстанция (substantia nigra) (рис. 59). Эти названия отражают либо местоположение структур ( субталамическое - расположенное под таламусом), либо их внешний вид (striatum - полосатый; pallidum - бледный; nigra - черная).

Рис. 59. Базальные ганглии - скопления серого вещества, входящие в экстрапирамидную часть двигательной системы. Информационные взаимодействия между базальными ганглиями координируют крупные мышечные движения, запуская и останавливая их.

Полосатое тело получает информацию (включая все виды сенсорной информации и сведения о состоянии активности двигательной системы) почти от всех областей коры большого мозга. Характерные для этой структуры полосы образованы пучками сильно миелинизированных аксонов, соединяющих ее с двигательной и сенсорной корой. Полосатое тело получает также "сырую" сенсорную информацию от таламических ядер еще до того, как она поступает для переработки в кору. Третий источник информации - дивергентные связи от черной субстанции. Это последнее образование оказывает воздействие на двигательную систему с помощью медиатора дофамина, который в настоящее время хорошо изучен; поэтому оно заслуживает особого внимания.

У лиц, страдающих болезнью Паркинсона, дофаминэргические (т.е. выделяющие в качестве медиатора дофамин) нейроны черной субстанции отмирают. В начале нашего века при вскрытиях было обнаружено, что у больных паркинсонизмом в этой области отсутствует черный пигмент. Когда медиатор отмирающих нейронов был идентифицирован как дофамин, стало возможным объяснить потерю цвета гибелью самих нейронов и утратой дофамина. Затем была установлена прямая связь между этими изменениями и характерными начальными симптомами заболевания - неспособностью приступить к выполнению произвольных движений, сочетающуюся с дрожанием головы и рук, когда больной сидит спокойно. Хотя в полосатом теле больше дофаминэргических синапсов (на единицу объема), чем в любой другой области мозга, он выделяется здесь, вероятно, меньше чем в одной пятой части всех синаптических связей. И тем не менее утрата дофаминэргических волокон и осуществляемого ими контроля катастрофически нарушает нормальную работу двигательной системы. Больных, однако, можно в течение некоторого времени успешно лечить препаратом L-ДОФА (дигидроксифенилаланином), который поддерживает тающие при паркинсонизме запасы дофамина.

Регистрация активности нейронов полосатого тела показала, что их разряды начинаются непосредственно перед началом движений определенного типа - медленных целенаправленных перемещений конечности из одной области пространства в другую. Когда вы, закрыв глаза, пытаетесь рукой коснуться кончика носа, большая часть этого движения - перемещение руки из исходного положения почти до самого носа - осуществляется под контролем базальных ганглиев. Именно этот вид движений и нарушается у больных паркинсонизмом.

У животных с разрушенными в эксперименте дофаминэргическими нейронами, аксоны которых оканчиваются в полосатом теле, наступает критический период, во время которого они как будто утрачивают способность начинать двигательные акты, даже такие важные, как еда и питье. Если им предлагают пищу с сильным запахом, повышение сенсорной активации отчасти помогает им преодолеть это затруднение. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, тоже могут временно преодолевать дефекты двигательной системы - в экстренных ситуациях, если, например, видят приближающийся автомобиль в тот момент, когда как раз собираются сойти с тротуара. У таких больных редко возникают трудности с речью или движениями глаз; это позволяет думать, что подобные функции осуществляются без участия дофамина.

Больные паркинсонизмом должны принимать L-ДОФА в течение всей оставшейся жизни. Однако эксперименты по пересадке дофаминэргических нейронов, проводимые сейчас в Швеции, вселяют надежду на возможность более радикального лечения этого недуга в будущем.

Мозжечок

Как видно из самого названия ( мозжечок - уменьшительная форма от слова "мозг"), это действительно малый мозг. Он имеет необычайно регулярную структуру, и поверхность его во много раз увеличивают многочисленные складки (рис. 60). На разрезе его отдельные складчатые дольки по виду будут напоминать листья. Они так и называются листки мозжечка. В каждом из них, изгибаясь вместе с наружной поверхностью, повторяется одна и та же слоистая структура. Один из двух наиболее заметных слоев содержит очень крупные нейроны - клетки Пуркинье , образующие отдельный слой. В другом слое находятся клетки-зёрна , которые образуют скопления толщиной в несколько клеток непосредственно под нейронами Пуркинье.