Мариус Гиг - слепой; ему было всего двадцать лет, когда он лишился зрения. Бедняга научился плести соломенные стулья, и это ремесло кое-как кормило его. Никогда не унывающий, он умел довольствоваться малым и выглядел, если и не счастливцем, то во всяком случае сытым. Казалось бы, какая польза от слепца. А Мариус был прекрасным помощником. Он изготовлял садки и колпаки из проволочной сетки, стойки для пробирок и стеклянных трубочек. Когда Фабр наблюдал под палящими лучами солнца за какой-нибудь сценой из жизни своих шестиногих любимцев, Мариус стоял рядом и держал над стариком большой раскрытый зонт. Слепой был непременным участником при всяких раскопках: он копал, а Фабр рассматривал каждый комочек земли, разыскивая личинок или коконы.

Помощь Мариуса была велика и бескорыстна. А Фабр рассказывал ему о насекомых, и слепой как бы видел все то, о чем так увлекательно говорил его старший друг и учитель. Он готов был слушать весь день напролет, ему хотелось знать больше и больше.

Шаррас - учитель сериньянской школы. С ним Фабр мог рассуждать и на более сложные темы, чем с Мариусом и Фавье.

Фавье был отставным солдатом. Фабр познакомился с ним вскоре же по переезде в Сериньян. Один из друзей прислал Фабру из Марселя подарок: двух огромных крабов. Он раскрывал посылку, и как раз в это время мимо него прошли каменщики и штукатуры, приводившие в порядок давно заброшенный дом, в который въехал Фабр. Кое-кто испугался колючих громадин, но один из рабочих ловко схватил краба. "Эге, - сказал он. - Я ел таких тварей. Они превкусные". Так Фабр познакомился с Фавье.

В годы солдатчины Фавье побывал во многих местах, даже в Крыму, под Севастополем. У него были зоркие глаза и хорошая память. Он знал многих животных, но главным образом таких, которых ему доводилось есть.

Фавье очень привязался к Фабру. Он работал у него садовником, помогал ему в наблюдениях и опытах. Зимой, когда полевые работы заканчивались рано, он приходил в кухню, садился у очага и закуривал трубку. До ужина еще далеко, и Фавье начинает рассказывать о том, как он воевал под Севастополем, как жил в казармах, что видел в Константинополе...

Все лето проходило в наблюдениях на пустыре и в других местах по соседству. Осенью насекомых с каждым днем становилось все меньше и меньше, но Фабр не оставался без дела. Он интересовался грибами и в несколько лет изготовил семь сотен рисунков - богатейший атлас - грибов Южной Франции.

Зимой он писал, а там - снова весна, снова - пчелы и осы.

Годы сменяли друг друга, и каждые три года из печати выходил новый томик "Энтомологических воспоминаний". Времени у Фабра теперь было достаточно, особенно зимой.

Последние годы

Когда подошли они, годы старости? Что считать старостью? Ему было восемьдесят лет, и он все еще бродил по пустырю, полный интереса, исследователь с горячим сердцем. Правда, иной раз ноги начинали подгибаться, правда, частенько они как-то разбалтывались в коленях, словно там ослабли какие-то гайки, но разве это не пустяки?

Фабру было восемьдесят шесть лет, когда вышел в свет последний - десятый - томик "Энтомологических воспоминаний": восьмидесятипятилетний старик еще работал за письменным столом. Почти тридцать лет назад вышел в свет первый томик, и вот их - уже десять.

Они не принесли ему ни богатства, ни большой славы, эти скромные томики. Фабр работал из любви к науке, а не ради денег, и по-прежнему его имя было известно лишь натуралистам-профессионалам да некоторым любителям природы.

К концу жизни нужда снова заглянула к Фабру. Доход от популярных книг прекратился, а откуда еще мог добыть деньги старик? Распахать пустырь, устроить на нем огород и начать торговать овощами?

Фабр решил продать свой атлас грибов. Только так он мог раздобыть сколько-то денег. Он написал об этом поэту Мистралю, создателю Арлатского музея.

"Я никогда не думал извлечь выгоду из моих скромных акварелей грибов... До последнего времени я жил кое-как на доходы от моих школьных учебников. Сейчас мои книжки вышли из моды, они больше не продаются. Опять - и острее, чем когда бы то ни было, - передо мной встал вопрос о хлебе насущном. Если Вы думаете, что при Вашей помощи мои бедные рисунки смогут немного поддержать меня, я решусь расстаться с ними, хотя мне это очень горько. Мне кажется, будто от меня отрывают кусок кожи, а я все еще дорожу этой старой сморщенной кожей немножко ради себя самого, а больше всего для моей семьи и для моих энтомологических занятий - занятий, которые я буду продолжать, так как уверен, что не скоро после меня кто-нибудь отважится взяться за это неблагодарное ремесло..."

Друзья решили помочь Фабру. Что сделать, чтобы привлечь к нему внимание всей страны? Юбилей! Все узнают тогда о замечательном ученом, живущем в деревенской глуши. Пятьдесят пять лет со дня опубликования Фабром первой научной работы - об осе-церцерис, тридцать лет со дня выхода первого тома "Энтомологических воспоминаний", 10-й том "Воспоминаний"... Даты нашлись.

Знаменитый математик Анри Пуанкаре, писатели Ромен Роллан и Морис Метерлинк откликнулись на призыв.

"Это один из тех людей, которых я больше всего люблю, - писал Ромен Роллан 7 января 1910 года, отвечая на приглашение. - Страстное терпение его гениальных наблюдений восхищает меня не меньше, чем лучшие произведения искусства. Много лет я читаю и люблю его книги..." Автору "Жана Кристофа" был близок Фабр, такой же упрямец...

3 апреля 1910 года - день празднества. Фабра приехали приветствовать представители университетов и академий, говорили речи ученые и писатели. В доме Фабра было тесно, и праздник перенесли в сериньянское кафе.

Фабр не привык к таким почестям и торжествам. Он слушал речи, в которых его хвалили на все лады, и тихонько плакал от волнения, радости и - что скрывать - от старости. Ведь ему было восемьдесят семь лет...

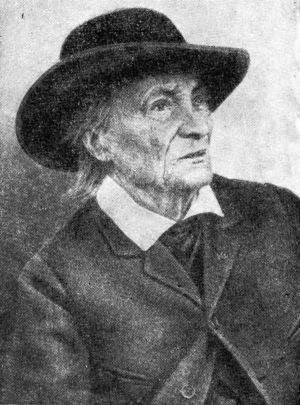

После своего юбилея Фабр прожил еще пять лет. Теперь-то к нему пришла слава, он стал знаменитостью, его портреты печатали в газетах и журналах, но... Но он уже не мог работать: так одряхлел. Даже его упрямый взгляд утратил блеск. А что за жизнь без работы? И он не жил, а - доживал.

11 октября 1915 года Фабр умер.

Фабр как биолог

Фабр был замечательным наблюдателем жизни насекомых. Никто ни до него, ни после него не сделал столько наблюдений, не провел столько опытов с осами-охотницами и дикими пчелами. Человек сильной воли и изумительной настойчивости, он выглядел на редкость упрямым человеком, но именно это "упрямство" и помогло ему добиться таких успехов. Простой настойчивости во многих случаях оказалось бы недостаточно, нужно было именно упрямство, чудовищное упрямство.

У всякой медали есть оборотная сторона, оказалась она и у фабровского упрямства. Оно помогало ему добиваться ответа от насекомого на поставленный ему наблюдателем вопрос, и, как ни "упрямилось" насекомое, наблюдатель - Фабр - оказывался упрямее. Но, очевидно, упрямство было не только свойством наблюдателя: оно было одной из характернейших особенностей Фабра. И похоже, что оно сыграло свою роль в отрицании Фабром эволюционного учения.

Человек, так любивший природу, так знавший жизнь насекомых и столько видевший - пусть и в маленьком мирке шестиногих существ, не смог понять учения Дарвина. Основной причиной этого были неудачи, которые Фабр терпел всякий раз, когда пытался объяснить при помощи теории отбора какое-либо загадочное для него явление из жизни насекомых. Результатом неудач было не желание еще и еще проверить свои наблюдения и выводы из них, не стремление поглубже изучить теорию Дарвина. Нет, вывод был иной и всегда одинаковый: дарвиновская теория ничего не объясняет и объяснить не может.

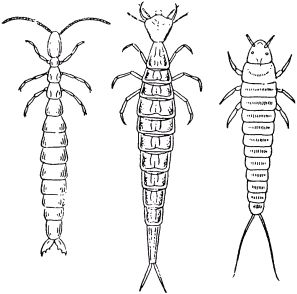

Перед Фабром личинки жуков-нарывников - маек и ситарисов. У этих жуков из яйца вылупляется личинка, совершенно не похожая на более взрослых личинок. Только изучение развития майки убедило исследователей, что "триунгулин", которого они находили и на цветках, и на пчелах, не что иное, как первая форма личинки майки, последующие личиночные стадии которой они знали и которые совсем не походили на юрких триунгулинов.

Почему такая разница между личинками разных возрастов? Фабр не смог объяснить этого. Он ограничился рассказом о значении той или другой личиночной формы. Первая стадия личинки (триунгулин) - "добыватель", ее задача - добраться до пищи и завладеть ею. Последующие стадии - "потребители", они питаются медовым запасом пчелы, которыми "овладела" первая, "добывающая" стадия.

Что говорит такое объяснение? Очень мало, скорее даже ничего. Откуда взялись столь несхожие по внешности и повадкам личинки? Фабр не мог ответить на этот вопрос. Для него все эти формы личинок были, очевидно, существовавшими "вечно", и его роль наблюдателя свелась только к "наблюдению": к выяснению и объяснению "назначения" той или иной формы. История эволюции маек и ситарисов осталась в стороне, а потому и на основной вопрос, как выработались у маек такие особенности развития, не было дано ответа.

Ответ же был не так уж труден: стоило лишь присмотреться к основным формам личинок жуков.