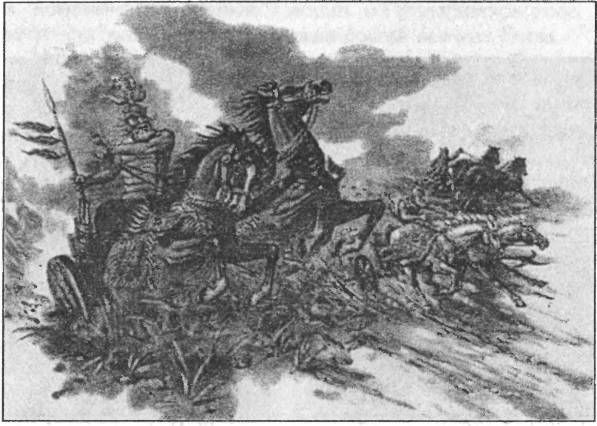

Рис. 41. Арии в южнорусских степях. (Художник П.В. Ильин)

В эпоху первобытного переселения протоэтносов колесо как средство передвижения соперничало с полозьями. В условиях северных и средних широт Евразии такое соперничество сменилось устойчивым балансом: летом использовался воз (телега) с колесами, зимой - сани с полозьями . (В раннюю историческую эпоху сани использовались и зимой, и летом, а приоритет саней перед колесными средствами передвижения зафиксирован во многих древних похоронных обрядах.) Что касается индоевропейской миграции по степным просторам, то своими успехами она обязана в равной степени саням и колесу. Мобильные орды индоариев с нагруженными возами и запряженными быками представляли несокрушимую силу для слабо защищенных аборигенов. Возы выстраивались в линию, быки опаивались возбуждающим напитком (предположительно из мухоморов), и эта лавина, сметая все на своем пути, устремлялась вперед. По крайней мере так арии завоевывали Индостан, сокрушив предшествующую оседлую цивилизацию. Случалось в критические минуты, что к бычьим хвостам привязывали паклю, поджигали и выпускали обезумевших и разъяренных животных на врага. Эта древнеарийская тактика, основанная на использовании быков в наступлении и обороне (когда защитная линия по окружности составлялась из возов), практиковалась очень долгое время: ее использовали табориты во время Гуситских войн, запорожские и другие казаки.

Естественно, что всюду, где проходили и, тем более, задерживались индоевропейские мигранты, они оставляли топонимические следы в виде названий рек, озер, гор, местностей, где приходилось разбивать станы или воздвигать земляные или иные укрепления. Оттого в сотнях и тысячах современных названий водных и сухопутных объектов зафиксированы древнейшие арийские лексемы. Люди, этносы уходят и даже гибнут, а присвоенные ими когда-то названия остаются навсегда. Оказавшись спустя века и тысячелетия на тех же территориях, новые поселенцы застают уже имеющиеся топонимы и гидронимы, воспринимая их как сами собой разумеющиеся. Безусловно, случаи переименований тоже не такая уж и редкость, но они меньше всего касались рек, озер, гор, урочищ и других наиболее заметных частей рельефа и ландшафта. В данной связи, конечно же, первый вопрос, который может возникнуть: сохранилось ли в современной топонимике России само понятие "арий"? Оказывается, сохранилось! В Нижегородской области есть река Арья (правый приток Усты, впадающей в Ветлугу) с расположенным на ее берегу одноименным поселком. Здесь же, на Нижегородчине, есть еще одна река со сходным названием - Ария, левый приток Керженца.

Уже в ведийские времена слово агуа претерпело заметную фонетическую трансформацию. В Ригведе, наряду с этой (ставшей со временем "классической") вокализацией употребляется сокращенная форма Аю (ауи) - буквально "живой" (так именуют одного из предводителей арийцев, а по нему - и их самих). В одном из гимнов Ригведы говорится: "Древние Аю [арии. - В.Д.] Проследовали по новому пути <…>" (XI 23.2). Вот почему комментаторы не без оснований считают аю одним из архаичным самоназваний арийских племен. Не исключено также. Что в результате сложных фонетических и смысловых метаморфоз первичная ведийская лексема ау превратилось в русском языке в окончание - ай.

Также и лексическая и смысловая единица "ар" более чем распространена в различных языках, включая индоевропейские (и соответственно - славянские и русский). Так, реку пол названием Ар нетрудно отыскать на карте Урала: это левый приток реки Бытрый Танып в Башкирии. При этом совершенно неважно - является ли лексический компонент "ар" составной частью корневой основы или какой-либо другой служебной морфемы (минимальной части слова). Ибо языки имеют свойство приспосабливаться к более древним лексическим субстратам и, как бы переваривая их, превращать их в элементы собственного словарного запаса. Особенно это характерно для топонимов и гидронимов. Так, финские племена, издревле обитавшие по берегам Ладожского озера, приспособили к своему языку славянскую лексему "лад", образующую имя языческого божества-космоустроигеля Лада, в более понятные для них названия, например Алоде-йоки (приток Волхова) или Лахленпохья (селение на берегу Ладоги). В указанном смысле название легендарного села муромского Карачарово, где по. преданию родился богатырь Илья Муромец, могло соединить в себе двойную архаичную лексему "ар", переваренную в горниле славянских ("чар") и тюркских ("кар") языков.

В русском языке более чем достаточно слов, составным компонентом которых выступает обозначенная лексема "ар". Хотя во многих случаях это вряд ли имеет отношение к начальному этапу этногенеза индоевропейских языков и их вычленения из единой этнолингвистической общности, тем не менее налицо мощный пласт русских слов, в начале и особенно в конце которых закреплена лексема "ар" ("арь"), несомненно сопряженная в далеком историческом прошлом с понятием "арий, арья". Вот лишь некоторые из таких слов с искомыми концовками: амбар, вар, кашевар, загар, лар, жар, базар, мар, комар, кенар, гусар, нектар, сахар, овчар, гончар, бочар, кошар, грабарь, кубарь, рыбарь, букварь, словарь, январь, гарь, календарь, бондарь, господарь, государь, лекарь, пекарь, дикарь, пескарь, пушкарь, ларь, пономарь, свинарь, звонарь, лопарь, кесарь, слесарь, писарь, псарь, вратарь, алтарь, кустарь, мытарь, пахарь, бахарь, рыцарь, ключарь, царь и др.

Языки северных народов также необычайно богаты на предмет использования лексической константы "ар" и других близких ей по огласовке лексем (например, "яр"). Достаточно взглянуть на карту Кольского полуострова, чтобы разглядеть в современных топонимах и гидронимах отголоски былых арийских и доарийских времен, например Ара-губа (запив), Арвлдемйоки (река), Арвлдемломполо (озеро), Арва-ренч (возвышенность), Арвельтемъявр (озеро), Арвоостров, Ардызинярк (мыс), Ареньга (река), Ареньгское (озеро) и др. В саамском языке (разных его диалектах) корневая основа "арр" является топонимообразуюшей и означает "находиться в покое, сидеть". Она же выступает как неотъемлемый компонент лексемы миарр, означающей "море" (отсюда же апь-миарр - "океан"). Интересно, что в финском языке "саари" означает "остров", а "ярви" - "озеро". Анализ конкретного топонимического материала, преломленного сквозь лингвистическую призму других языковых семей, можно продолжать до бесконечности. Но, сознаюсь: для читателя настоящей книги это было бы чересчур утомительно.

Вместе с тем, в связи с вышеизложенным, совсем по-другому выглядят и многие индоевропейские или неиндоевропейские топонимы и гидронимы, имеющие в своем составе лексему "ар" в начале слова: Арабатская стрелка (коса, отделяющая Сиваш от Азовского моря), Аравия, Арбат, Ара-гаи (Армения), Арагви, Арагон, Ардон, Аркадия, Араке, Арал, Арарат, Аргун (Чечня), Аргунь приток Амура), Ардатов, Арденны, Ардон, Аре (приток Рейна), Арзамас, Арзрум (Эр-зрум), Ариха (Иерихон), Аркадак, Аркалык, Аркатаг, Арктика, Арль, Армавир, Армения, Арск, Арташат, Арысь и zip. В Древней Руси существовал город Арсан, местонахождение которого до сих пор неизвестно, хотя арабские купцы и путешественники (а вслед за ними и географы) считали его по значению и величине равным Киеву. Лексема "ар" встречается также в конце некоторых топонимов, например Самара, Дубоссары, Богучарово и т. п.