Рис. 39. Семиглавый идол с острова Вайгач. (НИИ культурного и природного наследия)

В то время были живы почти все библейские персонажи, включая и первопредка Адама. Последний объявил убийство волей Бога и велел женам Ламеха - Аде и Цилле - беспрекословно подчиняться мужу, несмотря на то что Ламех убил не только праотца Каина, но одновременно и своего собственного сына, помогавшего ему на охоте . Тем не менее несчастный случай вошел в реестр многочисленных прегрешений, за которые Бог Яхве решил покарать весь род людской. Вскоре и произошел глобальный катаклизм, в результате которого погибло все население за исключением десятка избранных. Это произошло за полтысячи лет до классического "всемирного потопа". Когда родился Ной, Ламех первоначально отказывался признавать его своим сыном, настолько он был непохож на отца: щеки его были белее снега и румянее розы, глаза сияли ярче утреннего солнца, волосы были длинными и кудрявыми, от лица исходил свет.

И все же, что это за имя такое - Ламех? И откуда оно взялось? Ответ напрашивается из сравнения корневой основы библейского имени с другими созвучными именами, топонимами и понятиями. Лексическая константа "лам" обнаруживается во многих живых и мертвых языках, демонстрируя как глубочайшую смыслозначимость, так и широчайшую распространенность. Древнееврейское имя Ламех переводится как "могущественный". Случайно или нет в тибетском языке ставшее интернациональным буддийское понятие "лама", относящееся к учителям-наставникам и монахам, дословно переводится как "высший"? Думается, неслучайно! Ибо обе лексемы наверняка происходят из некогда единого праязыка и сохранили при дифференциации близкое по смыслу значение "высший - могущественный". Сюда же примыкает и имя шумерской богини счастья по имени Лама, и слово "лампа", греческое по своему происхождению, но прежде всего означающее "свет".

Что касается шумерского теонима Лама, то он в процессе распада индоевропейской этнолингвистической общности демонизировался и превратился, скажем, в эллинской мифологии в жуткое драконоподобное чудище - Ламию, крадущее по ночам детей и пьющее их кровь. Но нас больше должна интересовать топонимика и гидронимика: древнейшие названия рек и озер с корнем "лам" распространены по всей Евразии - от Таймыра (озеро Лама) до Подмосковья (река Лама, где расположен старинный город Волоколамск). Напомню также, что на севере Сибири и поныне живут эвены, их прежнее название - ламуты. В русском словаре интересующий нас древний корень обнаруживается самым неожиданным образом. Здесь есть ничего не говорящее большинству современных людей понятие (словосочетание) - ламанский язык. Так именовался тайный говор русских коробейников и офеней. Иногда говорят еще - (а) ламанский язык. Владимир Даль пользовался обоими этими понятиями, Андрей Мельников-Печерский - только первым.

Считается, что (а) ламанский язык - искусственный, специально придуманный бродячей братией, дабы скрыть свои торговые тайны. Но разве столь уж великие сокровища носили они в коробах, перекинутых через плечо, чтобы ради этого еще изобретать какой-то специальный тайный язык? Нет, дело здесь явно в чем-то другом, более серьезном. Я считаю (и высказываюсь на эту тему не в первый раз), что тайный (а) ламанский язык существует с незапамятных времен, напрямую связан с более древним пластом былой индоевропейской этнолингвистической общности и в основном своем виде сохранился особой кастой мелких торговцев (наподобие индийской касты вайшьев и наверняка происходившей от ее ведийского протоаналога), странствовавших на протяжении веков и тысячелетий по проторенным тропам и путям давних арийских (гиперборейских) миграций. Недаром (а) ламанский язык именовался еще и офенским или афинским.

Не исключено, что русские офени, говорившие на афинском (а) ламанском языке, - дожившие до XX века остатки последователей древнейшего культа Афины Паллады, имевшего гиперборейское происхождение и распространившегося в эпоху гиперборейских миграций по всей территории Евразии - от Арктиды до Эллады. Связь офенского (афинского) языка с (а) ламанским доказывает также и наличие здесь значительного числа слов с корнем "лам": лама - "половина" ("полтина"), ламанный, ламонный, аламонный - "молодой", "красивый", ламзак - "старый мужик", ламо - "много", ламось - "молодая женщина", ламоха - "молодая женщина" и др.

* * *

Трансформация полузабытых фактов стародавней истории подчас бывает самой невероятной. Кто мог бы подумать, к примеру, что в самом центре России сохранилась топонимическая память о великой битве потомков Бхараты, впоследствии воспетой в грандиозном древнеиндийском эпосе "Махабхарата". Между тем великая битва Пандавов и Кауравов (из рода Куру) происходила на поле Куру (по-другому - на равнине Курукшетре), и в данной связи высказывалось (не мной!) оригинальное предположение, что все это происходило в окрестностях будущего города КУРска, его название как раз и происходит от имени поля Куру. Вполне возможно, если иметь в виду эпоху миграций с Севера на Юг, когда арии оказались в районе современного Курска. Возможно, лаже можно говорить о Прохоровском поле, где спустя тысячелетия произошла другая великая битва.

Моя постоянная читательница и корреспондентка Татьяна Викторовна Цветкова заинтересовалась происхождением своей девичьей фамилии - Драняева. Все члены ее рода по отцу - выходцы из Курской губернии. Довольно-таки редкая русская фамилия Драняевы раньше звучала как Дроняевы. Ибо ее носители родились в одном из двух курских сел, и по сей день именуемых Дроняево. Краеведы по-разному объясняют происхождение упомянутых топонимов. Но истина оказалась сколь простой, столь и неожиданной. Т.В. Цветкова вспомнила, что один из главных героев "Махабхараты" зовется Дроной. Он был наставником и Пандавов, и Кауравов, обучал тех и других воинскому искусству. Так что круг, как говорится, замкнулся.

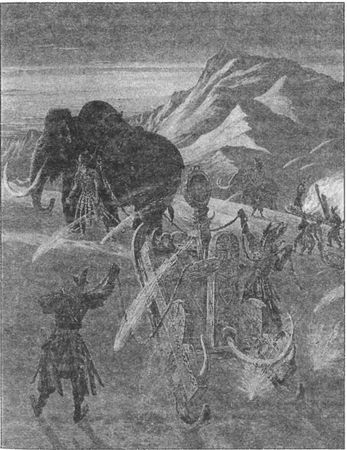

После глобального катаклизма, перекроившего карту мира и былое расселение народов, оставшиеся в живых индоевропейцы и представители других протоэтносов, спасаясь от резкого похолодания, вынуждены были мигрировать с Севера на Юг по наиболее подходящим в географическом отношении путям. К таковым можно отнести в первую очередь реки, по которым можно передвигаться как летом по воде на самых разнообразных плавсредствах, так и зимой по льду на санях (рис. 40). Последний способ можно считать даже более предпочтительным для передвижения больших масс, обремененных детьми, стариками и имущественным скарбом. Из истории хорошо известно, как впоследствии подобным же образом форсировали большие реки многочисленные орды кочевников, наводнявшие степные и лесостепные области Европейской части будущей России. У индоевропейских народов имелся большой опыт передвижения на ладьях, стругах, плотах, больших и малых кораблях. Однако традиционным средством, запечатленным в разного рода устных и письменных памятниках, следует считать возы и телеги, запряженные быками или волами (выхолощенными быками). Коровы использовались главным образом для получения молока, лошадь была одомашнена гораздо позже, чем крупный и мелкий рогатый скот. В военном леле, как и повсюду в мире, применялись запряженные конями колесницы (рис. 41), но это произошло не раньше, чем была одомашнена лошадь.

Рис. 40. Отступление гипербореев. (Художник Вс. Иванов)