В 1907–1917 гг. здесь жили: муж домовладелицы статский (в 1913 г. – действительный статский) советник И.Н. Абациев; преподаватель Женского медицинского института практикующий врач Лев Яковлевич Горнштейн и его жена Людмила Васильевна; статский советник Сергей Александрович Жебелев, его жена, учительница женской гимназии Таганцевой Мария Александровна Жебелева (1872 – февраль 1942), и мать – вдова купца Елена Егоровна Жебелева (ранее жили на Ямской ул., 21, Ивановской ул., 4); статский советник Владимир Иванович Зазерский (старший брат известного зодчего гражданского инженера А.И. Зазерского); преподаватель ИИПС, член Инженерного совета Министерства путей сообщения инженер путей сообщения титулярный советник (в 1917 г. – коллежский асессор) Михаил Федорович Клочанов и его жена Вера Сергеевна (в 1917 г. жили на Торговой ул., 13); мичман крейсера "Громобой" Федор Федорович Клочанов (родился в 1887 г.; участник Русско-японской войны; в звании капитана 2-го ранга служил в РККА, подвергся репрессиям); служащий Управления СевероЗападных железных дорог статский советник Федор Карлович Кубе и его жена, попечительница убежища Дома милосердия Юлия Николаевна; податный инспектор 14-го участка Санкт-Петербурга, гласный Сосницкого уездного земского собрания, почетный мировой судья коллежский асессор Александр Владимирович Маркович; отставной генерал-майор Петр Нилович Огонь-Догановский; школьный врач и врач Обуховской женской больницы Ольга Васильевна Пилипенко; почетный консул, врач-офтальмолог Александро-Мариинской больницы для приходящих больных, практикующий врач статский советник доктор медицины Федор Петрович Поляков (родился в 1860 г., работал в Киеве, диссертацию доктора медицины защитил в 1900 г.); кандидат коммерческих наук Илья Хаймович Ривош (в 1915–1917 гг. жил на Подольской ул., 8); ревизор училищ и школ по линиям Николаевской железной дороги потомственный дворянин Владимир Владимирович Скрыдлов и его жена Прасковья Андреевна; штабс-ротмистр лейб-гвардии Конно-гренадерского полка Андрей Платонович Стефанович; композитор, дирижер и аккомпаниатор Алексей Владимирович Таскин (родился в 1871 г., ученик профессора Соловьева. Написал скрипичные и фортепианные пьесы; большей известностью пользовались его романсы и мелодекламация); литератор Александр Григорьевич Фомин (жил здесь до своей кончины в 1939 г.) и Антонина Андреевна Фомина (1883 – январь 1942). Мещанка Злота Вольфовна Каплан содержала здесь переплетно-брошюровочную мастерскую.

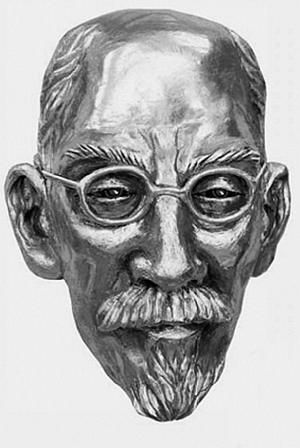

В. Романов. Портрет С.А. Жебелева

С.А. Жебелев (1867–1941), филолог и археолог, член Академии художеств (с 1910 г.). Окончил курс Петербургского университета. Учено-литературная деятельность Жебелева направлена главным образом на изучение политической истории Древней Греции, преимущественно начиная с конца III в. до Рождества Христова; сюда относятся его магистерская и докторская диссертации "Из истории Афин, 229 – 231 гг. до Рождества Христова" (СПб., 1898) и "Achaica (греч.). В области древностей провинции Ахаии" (СПб., 1903). Им переведена "Политика" Аристотеля (СПб., 1911). К другой области занятий Жебелева – истории древнего искусства – относятся исследования: "Пантикапейские Ниобиды" (СПб., 1901), "Три архаических бронзы из Херсонской губернии" (СПб., 1906). Статьи и рецензии ученого печатались преимущественно в "Журнале Министерства народного просвещения" (с 1902 г. Жебелев редактировал отдел классической филологии журнала), "Филологическом обозрении" и "Записках Русского археологического общества" (в последнем с 1894 г. Жебелев состоял секретарем и редактором "Записок" классического отделения). В 1904–1927 гг. – профессор кафедры греческой словесности Петербургского (Ленинградского) университета; читал лекции по истории искусства в Академии художеств и редактировал отдел классической филологии в "Журнале Министерства народного просвещения". С 1927 г. работал в Государственной Академии истории материальной культуры (с 1937 г. – Институт истории материальной культуры АН СССР), где руководил изучением античного периода истории Северного Причерноморья (его труды в этой области были изданы посмертно в 1953 г.). Осенью 1941 г. Жебелев остался в блокадном Ленинграде, где возглавлял оставшиеся в городе учреждения АН СССР. Гранитный саркофаг работы архитектора Р.И. Каплан-Ингеля установлен на могиле ученого на Литераторских мостках Волковского кладбища в 1947 г. Прах перенесен со Смоленского кладбища. Мария Александровна Жебелева похоронена на Пискаревском кладбище.

В.И. Зазерский

В.И. Зазерский (1874 – после 1938) родился в Петербурге в семье купца, занимавшегося торговлей церковной утварью. В детстве жил в доме отца Ивана Васильевича Зазерского на Мещанской ул., 9. По окончании в 1895 г. с золотой медалью Петербургского Петровского училища командирован Министерством финансов совместно с Министерством народного просвещения за границу для подготовки к преподаванию "коммерческих" наук. В 1895 г. начал педагогическую работу в Петровском училище, где состоял преподавателем до 1901 г. В 1895–1900 гг. не раз командировался за границу (в Германию, Англию, Францию и Италию). В 1901–1903 гг. занимал кафедру коммерческих наук в Восточном институте во Владивостоке (ныне Дальневосточный университет).

В 1903 г. приглашен в Петербургский политехнический институт и командирован в Гейдельбергский и Цюрихский университеты для усовершенствования знаний. С 1904 г. начал преподавательскую работу в Петербургском политехническом институте, где состоял штатным преподавателем, затем профессором и заведующим кафедрой счетоведения, и преподавал учет и финансовые вычисления до перехода института в 1930 г. в Ленинградский индустриальный институт. В 1908–1915 гг. руководил педагогическим семинаром при Политехническом институте по подготовке преподавателей специальных предметов для учебных заведений Министерства торговли и промышленности. В 1908–1917 гг. состоял членом Учебного комитета и членом испытательной комиссии при Министерстве торговли и промышленности. В 1922–1925 гг. преподавал счетоведение в Ленинградском университете на факультете общественных наук, а затем на математическом отделении физико-математического факультета. С 1924 г. руководил преподаванием учетных дисциплин в Ленинградском лесном институте (ныне Лесотехническая академия). Восьмого мая 1925 г. избран профессором экономического факультета Ленинградского политехнического института. До ликвидации Политехнического института заведовал кафедрой учета в Машиностроительном институте, а затем в Ленинградском индустриальном институте. С 1934 г. состоял профессором и заведующим кафедрой "Промышленного учета и калькуляции". Автор исследований "Государственное счетоводство" (1922 г.), "Общественные счетоводы и их организации" (1923 г.), опубликовал ряд статей по вопросам профессионального коммерческого образования.

А.П. Стефанович (1873–1935) родился в Варшаве. В 1893 г. окончил по 1-му разряду Николаевский кадетский корпус, по окончании по 1-му разряду Николаевского кавалерийского училища служил корнетом в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку и, окончив Офицерскую кавалерийскую школу, произведен в штаб-ротмистры гвардии со старшинством от 12 августа 1904 г. В 1915 г. произведен в полковники гвардии, в 1916 – начальник отделения Петроградского военно-дорожного отдела, старший адъютант при управлении начальника военных снабжений 6-й армии. В 1917 г. – в Северо-Западной армии; начальник обороны Гдовского уезда, затем штаб-офицер для поручений при штабе Северо-Западной армии. В эмиграции в Ревеле, затем в Берлине.

А.Г. Фомин (1887–1939), библиограф, книговед, текстолог, историк русской литературы. Родился в местечке Гусятино Каменецкого уезда Подольской губернии в семье военного. В 1895 г. семья переехала в Петербург и Александр поступил в приготовительный класс 2-й Петербургской гимназии. Здесь на него значительное влияние оказал учитель-словесник, известный филолог-славист А.И. Яцимирский. В 1904 г. по предложению учителя гимназист составил вспомогательный указатель к монографии "Славянские и русские рукописи румынских библиотек" (вышла в мае 1905 г. без упоминания фамилии юного составителя). Тогда же Фомин начал печататься как рецензент в литературных и педагогических журналах. "Исторический вестник" в 1905–1911 гг. поместил более 100 его статей и рецензий. По окончании гимназии в 1906 г. юноша поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где занимался под руководством С.А. Венгерова, литературным секретарем которого он работал до апреля 1911 г., пока его не отчислили из университета "как не внесшего плату за обучение во втором полугодии". После этого он целиком погрузился в подготовку Полного собрания сочинений и писем И.С. Никитина (в 1913–1915 гг. вышли три тома; в 1935 г. с примечаниями А.Г. Фомина к письмам И.С. Никитина вышел том избранных произведений поэта). Это издание упрочило имя Фомина как библиографа.