Всего за 50 руб. Купить полную версию

Все эти процессы являются экзотермическими реакциями. Выделяемая энергия используется бактериями-хемосинтетиками для восстановления СО2 и синтеза органических соединений.

Хотя вклад хемосинтетиков в аккумуляцию энергии и синтез органических веществ на Земле невелик по сравнению с фотосинтезом, они имеют огромное экологическое значение, участвуя в круговороте веществ в биосфере.

2.5. Биологическое окисление

Анализируя отдельные этапы клеточного метаболизма, всегда необходимо помнить, что он представляет собой единый, интегральный, взаимосвязанный механизм (Бохински Р., 1987). Процессы анаболизма и катаболизма происходят в клетке одновременно и неразрывны друг с другом.

Анаэробный распад

Основным веществом, используемым клеткой для получения энергии, служит глюкоза. Анаэробный распад глюкозы – гликолиз, происходящий в цитоплазме клетки, является подготовительным этапом дыхания и основным этапом брожения. Поэтому мы можем сказать, что гликолиз – это один из важнейших процессов природы, свойственный всем организмам. Биохимия гликолиза хорошо изучена. Он включает 9 последовательных ферментативных реакций, конечным продуктом которых является пировиноградная кислота (ПВК):

С6H12O6 → 2C3H4O3.

Энергетическая эффективность гликолиза невысока и составляет 2 молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы. Однако образованная ПВК – ключевое соединение в метаболизме клетки. Ее дальнейшее использование зависит от особенностей организма. У аэробных организмов ПВК включается в многоступенчатый процесс аэробного распада. В анаэробных условиях ПВК подвергается превращениям в различных видах брожения.

Дрожжи и некоторые плесневые грибы осуществляют процесс спиртового брожения:

С3H4O3 → C2H5OH.

Молочнокислые бактерии осуществляют процесс молочнокислого брожения:

С3H4O3 →C3H6O3.

В мышцах в анаэробных условиях из ПВК также образуется молочная кислота. Встречаются и другие виды брожения.

Гликолиз – это более примитивный процесс по сравнению с аэробным. Его конечные продукты несут в себе большое количество энергии. Возникновение в процессе эволюции катаболических аэробных стадий обеспечило организмы значительно более эффективным методом извлечения энергии из питательных веществ.

Аэробный распад

У эукариотических организмов аэробный этап локализован в особых органоидах – митохондриях, а у прокариот происходит в самой клетке. ПВК, проходя через обе мембраны митохондрий, окисляется в них полностью до углекислоты и воды. Окисление происходит в три стадии.

1-я стадия – окислительное декарбоксилирование ПВК.

ПВК взаимодействует с СоА с образованием комплекса ацетил-СоА, имеющего макроэргическую связь. Одновременно, атомы водорода запасаются на НАД:

ПВК + СоА → ацетил-СоА + СО2 + Н.

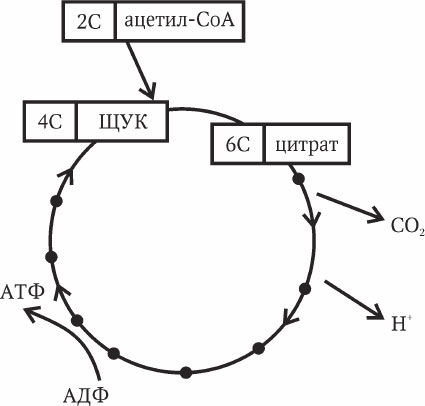

2-я стадия – цикл Кребса, или цикл лимонной кислоты. Ацетил-СоА взаимодействует со щавелево-уксусной кислотой (ЩУК) с образованием лимонной кислоты. Далее происходят 8 последовательных ферментативных реакций, в результате чего ЩУК регенерирует в прежнем виде. Во время циклического процесса образуется СО2. Атомы водорода переносятся на НАД и ФАД (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Цикл Кребса

У различных организмов известны и альтернативные биохимические пути – пентозофосфатный цикл, глиоксолатный цикл.

3-я стадия – окислительное фосфорилирование. Электроны, принесенные НАД-Н2 и ФАД-Н2, передаются по цепи переносчиков, встроенных во внутреннюю мембрану митохондрий, и на заключительном этапе акцептируются кислородом. Таким образом, роль кислорода при дыхании определяется тем, что он является акцептором электронов. Заряжаясь, кислород принимает Н из внутренней среды, в результате чего образуется вода. В цепи переносчиков электронов основную роль играют сложные белки, содержащие гем, – цитохромы. В природе известно около 30 различных цитохромов. При переносе электронов происходит сопряженный синтез АТФ, с участием основного фермента – АТФ-синтетазы.

Окисление одной молекулы глюкозы дает 38 молекул АТФ (2 – во время гликолиза, 2 – в цикле Кребса, 34 – при окислительном фосфорилировании). Значительно больше энергии выделяется при окислении жиров – более 160 молекул АТФ. Поэтому жиры и входящие в их состав карбоновые кислоты – важнейший источник энергии для организмов. Белки как дыхательный субстрат используются клеткой крайне редко, только тогда, когда исчерпаны все запасы углеводов и жиров.

В основном энергия, запасенная в АТФ, используется для нужд клетки. Однако у некоторых организмов химическая энергия может превращаться в световую в процессе биолюминесценции.

Ключевая роль цикла Кребса в метаболизме клетки

Рассмотрев фундаментальные принципы обмена веществ в природе, мы не будем останавливаться на особенностях метаболизма липидов, аминокислот, нуклеотидов и многих других соединений, которые изучает биохимия – одна из важнейших биологических дисциплин. В заключение отметим интегральную роль цикла Кребса в метаболизме клетки.

Цикл Кребса выступает в роли центрального метаболического пути углерода практически всех организмов на Земле. Он является ключевым звеном как катаболических, так и анаболических процессов.

Продукты распада жиров, белков и других веществ поступают из цитоплазмы, превращаются в ацетил-СоА и также вовлекаются в цикл Кребса, как и в рассмотренном выше процессе распада углеводов.

Промежуточные продукты цикла Кребса могут выходить из цикла на разных стадиях и использоваться в качестве предшественников в биосинтезе самых различных соединений, т. е. включаться в анаболический процесс. Однако их выход должен сочетаться с продолжением катаболической активности, необходимой для анаболизма.

Таким образом, цикл Кребса – это важнейший процесс в жизнедеятельности клетки. Свое название он получил в честь английского биохимика Г. Кребса (1900–1981) – лауреата Нобелевской премии 1953 года.

Глава 3. Генетическая информация

Носителями наследственной информации в природе являются нуклеиновые кислоты. Именно они выполняют три необходимые для жизни функции: хранение, воспроизведение и реализацию этой информации. В ходе эволюции ключевая роль по хранению и воспроизведению генетической информации перешла к молекуле ДНК. РНК участвует в процессах реализации информации.

3.1. Воспроизведение и реализация генетической информации

Генетическая информация в клетке воспроизводится в процессе репликации ДНК. Реализация генетической информации происходит через процессы транскрипции и трансляции. Все эти три процесса получили в биологии название матричных, поскольку в них одна молекула служит "матрицей" (образцом) для синтеза другой.

Репликация ДНК

Репликацией называется процесс удвоения молекул ДНК. Уникальная способность ДНК к самоудвоению определяет ее ключевую роль в живом организме. Репликация лежит в основе воспроизведения себе подобных живыми организмами, что является главным признаком жизни.

Начинается репликация с локального участка молекулы ДНК, где двойная спираль ДНК раскручивается, разрываются водородные связи между нуклеотидами соседних цепей и цепи расходятся. Такая структура получила название "репликативная вилка". К образовавшимся свободным связям каждой цепи присоединяются (под действием фермента ДНК-полимеразы) по принципу комплементарности (А – Т, Г – Ц) свободные нуклеотиды, находящиеся в клетке. Этот процесс идет вдоль всей молекулы ДНК. Поскольку у каждой дочерней молекулы ДНК одна нить происходит от материнской молекулы, а другая является вновь синтезированной, данная модель репликации получила название полуконсервативной (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Полуконсервативный принцип репликации ДНК

Две новые молекулы ДНК представляют собой точные копии исходной молекулы. Полуконсервативный механизм репликации ДНК столь же универсален в природе для воспроизведения генетического материала, как и сама ее структура.