Систематика надсемейства Anthropoidea и место в нем человека

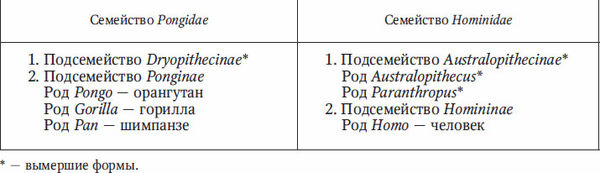

Система понгид и гоминид представлена ниже (табл. 7.2). Семейство Hominidae было введено в систематику в 1863 г. Т. Гексли, а деление его на подсемейства предложено в 1939 г. американскими палеонтологами У. Грегори и М. Хельманом.

Таблица 7.2. Систематика семейств Pongidae и Hominidae (включая вымершие формы)

В конце XX века наметилась тенденция радикального пересмотра системы высших приматов. Данные молекулярно-генетических исследований показали исключительно тесную филогенетическую близость человека, шимпанзе и гориллы. Так, сравнительный анализ геномов человека и шимпанзе (рис. 7.3) демонстрирует гомологию (в некоторых исследованиях до 99 %), характерную для подвидового уровня. Такие же результаты получаются при анализе аминокислотного состава белков. Исчерченность хромосом человека и шимпанзе практически идентична. Чрезвычайно близки человек, горилла и шимпанзе по особенностям онтогенеза, биохимии, группам крови, строению мозга.

Впечатляющими явились этологические исследования, продемонстрировавшие схожесть моделей поведения человека и его ближайших "родственников". Как пишет отечественный приматолог Э. П. Фридман, сходство биологических признаков человека и обезьян способно вызвать "мистический трепет" (Фридман Э. П., 1985). Особенно большое поведенческое сходство человека и высших обезьян отмечается в раннем возрасте.

Рис. 7.3. Шимпанзе

Обучение шимпанзе и горилл языку глухонемых заставило многих ученых встать на позицию признания исключительно количественных, а не качественных различий их с человеком по интеллекту. Наиболее четко способности к языковому общению проявляются у карликовых шимпанзе бонобо. Они же продемонстрировали лучшие способности в экспериментах по изготовлению орудий. И в природной среде использование предметов у шимпанзе имеет систематический, а не случайный характер.

Наиболее совершенный эксперимент с шимпанзе по кличке Лана провел приматолог Т. Джилл в Центре по изучению приматов в Атланте (США). При помощи специальной аппаратуры Т. Джилл установил настоящий диалог с Ланой, которая рассказывала ему о своих желаниях, настроении, чувствах, понимала причинно-следственную связь многих явлений. Часто Лана выступала инициатором беседы. Когда Т. Джилла спросили, возможно ли превращение обезьяны в человеческое существо посредством овладения языком, он ответил: "Возможность есть. И от этой мысли можно сойти с ума" (цит. по: Зубов А. А., 2004). В результате многочисленных экспериментов показана способность антропоидов к использованию символов, обозначающих не образные, а отвлеченные понятия.

Все эти факты послужили основанием для многих систематиков к объединению человека и человекообразных обезьян в одно семейство, а человека, шимпанзе и гориллы – даже в один род. Столь радикальный пересмотр систематического положения человекообразных обезьян может породить множество этических и юридических проблем. Включение гориллы и шимпанзе в род Homo (человек!) неминуемо заставляет признать за ними права личности. Проблема эта чрезвычайно сложная и несколько неожиданная для человечества.

В настоящем издании используется традиционная система антропоидов, хотя объединение понгид и гоминид в одно семейство представляется допустимым. По поводу более "тесного" сближения хотелось бы высказать некоторые замечания.

Поразительная схожесть человека и шимпанзе по аминокислотному составу белков, можно сказать, шокировала антропологов. Однако эволюционистам давно известно, что скорость эволюции в разных группах может существенно различаться. "Молекулярные часы", основанные на анализе структурных генов, далеко не всегда показывают "точное время" дивергенции. Важную роль в эволюции играют изменения регуляторных участков генома. Вероятно, именно изменения регуляторных генов и легли в основу быстрой дивергенции гоминид и понгид (King М.-С., Wilson А., 1975). Эти группы за относительно короткий срок разошлись на значительное филогенетическое расстояние (не ниже ранга подсемейств).

Необходимо добавить, что последние находки предков человека возрастом более 6 млн лет поставили под сомнение точность молекулярно-генетической датировки дивергенции гоминид и понгид, еще больше осложнив анализ их филогенеза.

В плане морфологии понгиды и гоминиды резко отличаются друг от друга. Шведский биолог Ян Линдблад (1932–1987), доктор зоологии Стокгольмского университета, автор прекрасных книг и кинофильмов о живой природе, свою последнюю книгу посвятил вопросам антропогенеза. В ней автор очень четко выделяет ключевые морфологические отличия человека и обезьян (Линдблад Я., 1991). Для человека характерны следующие особенности:

• прямохождение (бипедия);

• короткие руки, длинные ноги;

• ступня с непротивопоставляющимся большим пальцем;

• рука с противопоставляющимся большим пальцем;

• редуцированный волосяной покров на теле;

• длинные волосы на голове, волосы под мышками и вокруг половых органов у взрослых особей, борода у мужчин;

• потовые железы по всему телу;

• специфическое распределение жировой ткани;

• большой пенис у мужчин;

• большие груди у женщин;

• крупный округлый череп, большой объем головного мозга;

• более мелкие зубы, особенно клыки;

• более плоское лицо;

• более высокий небный свод, подвижный язык;

• выступающий вперед нос.

У человека значительно сильнее, чем у понгид, выражен половой диморфизм. Эволюционные истоки этих особенностей морфологии человека мы рассмотрим в следующей главе.

Интересно отметить, что филогенетические программы брачно-семейных отношений человека и понгид также подразумевают давнюю дивергенцию. Как пишет в своей замечательной книге "Непослушное дитя биосферы" В. Р. Дольник: "В семейном отношении наши ближайшие сородичи мало похожи на человека… Наша эволюция шла зигзагами" (Дольник В. Р., 2003).

Важным фактором филогенетической дивергенции может служить нескрещиваемость человека и понгид. У других обезьян в неволе получены не только межвидовые, но и межродовые гибриды. Еще в 1949 г. в Сухумском питомнике получен гибрид гамадрила и макака. Гибрид был вполне жизнеспособным и совмещал признаки отца и матери (Нестурх М. Ф., 1970). Однако между человеком и понгидами не зарегистрировано развития даже на уровне эмбриогенеза.

Конечно, необходимо вспомнить давнюю антропоцентрическую традицию отделять человека от его ближайших родичей во всех сферах. Не являлась исключением и систематика. Поэтому стоит подчеркнуть, что традиционная система нисколько не умаляет интеллектуальных способностей понгид. Установку на то, что носителями разума и мышления могут быть только представители рода Homo, можно также считать в некотором роде антропоцентрической. Кто сказал, что представители других родов (или семейств, или отрядов…) не могут обладать разумом? Однако незачем связывать систематическую проблему с проблемой "статуса личности" шимпанзе и гориллы. Природа не делает четких границ, и мы никогда не сможем разделить наших ближайших "родственников" на "достойных" и "недостойных" называться личностью. Да и нужно ли это? Понятие "личность" еще более условно, чем многие другие. Все живые существа равны перед Природой.

Глава 8. Антропогенез

Важнейшим разделом антропологии является раздел, посвященный эволюции человека (антропогенезу), – палеоантропология. Этот раздел имеет свою богатую и чрезвычайно интересную историю.

8.1. История основных антропологических открытий

Условной датой рождения палеоантропологии как науки можно считать 1856 год, когда в долине Неандерталь, около Дюссельдорфа (Германия) были найдены части скелета древнего человека, названного впоследствии "неандертальцем".

1868 г. – французский палеонтолог Л. Лартэ в пещере Кроманьон в долине реки Везер обнаружил 5 скелетов "кроманьонского человека". Возраст находки – около 30 тыс. лет.

1890 г. – голландский врач Э. Дюбуа открыл на острове Ява "питекантропа". Возраст находки – около 700 тыс. лет. Эта находка послужила началом новой эры палеоантропологии, всеобщего интереса к прошлому человека.

1907 г. – О. Шетензак обнаружил в Европе человека, отнесенного к архантропам, – "гейдельбергского человека". Возраст находки – около 530 тыс. лет.

1924 г. – профессор Йоханнесбургского университета Р. Дарт в пустыне Калахари впервые обнаружил останки австралопитека – череп Australopithecus africanus. Возраст находки – 2,6 млн лет.

1927 г. – английский анатом Д. Блэк описал "синантропа".

1936 г. – Р. Браун в Южной Африке нашел останки первого "массивного" австралопитека – "парантропа".

1948 г. – М. Лики на острове озера Виктория открыл проконсула.

1949 г. – Дж. Робинсон открыл первого африканского архантропа – "атлантропа".

1959 г. – М. Лики открыл "зинджантропа" (Paranthropus boisei), возраст которого около 1,7 млн лет.