Рис. 6.7. Млекопитающие – вершина эволюции

У представителей класса млекопитающих мозг достиг величайшего уровня сложности организации (рис. 6.7). К этому классу принадлежит и человек.

Глава 7. Место человека в системе живой природы

Положение человека в системе живой природы отражает его долгий путь эволюции. Это положение мы начнем рассматривать с характеристики класса млекопитающих, к которому принадлежит человек.

7.1. Характеристика и систематика млекопитающих

Млекопитающие – это гомотермные животные с исключительно высоким уровнем интенсивности обмена веществ, для которых характерно вскармливание новорожденных детенышей молоком. Их кожа покрыта волосами и имеет многочисленные железы. Легкие имеют альвеолярную структуру. Полость тела разделена диафрагмой на грудной и брюшной отделы, что обеспечивает дополнительную эффективность дыхания. Сердце 4-камерное, с полным разделением артериального и венозного кровообращения. Важной особенностью млекопитающих является крупный головной мозг у большинства представителей, который обеспечивает наиболее сложное в природе поведение.

Свое происхождение млекопитающие ведут от группы зверообразных, которых ранее относили к пресмыкающимся, а теперь выделяют в отдельный класс (Synapsida). Их прогрессивные формы, вероятно, уже имели волосяной покров и были теплокровными.

Полная система млекопитающих включает большое количество вымерших таксонов. Их сложное филогенетическое древо имеет множество дополнительных категорий (инфракласс, когорта, надотряд). Не углубляясь в эту область, вызывающую споры даже у специалистов, отметим, что в настоящее время осталось только две группы примитивных млекопитающих: яйцекладущие (подкласс Прототерии) и сумчатые (инфракласс Метатерии). Подавляющее большинство ныне живущих млекопитающих относятся к инфраклассу Placentalia (Плацентарные). Их характерной особенностью является прохождение значительного этапа онтогенеза внутри материнского организма, питание зародыша через кровеносную систему матери посредством плаценты.

Плацентарные образуют 20 современных отрядов и столько же вымерших. Не останавливаясь на их сложных (и спорных) филогенетических взаимоотношениях, перечислим современные отряды.

Систематика современных плацентарных млекопитающих:

1) Edentata – неполнозубые;

2) Pholidota – ящеры;

3) Erinaceomorpha – ежеобразные;

4) Soricomorpha – землеройкообразные;

5) Tenrecomorpha – тенрекообразные;

6) Primates – приматы;

7) Scandentia – тупайи;

8) Dermoptera – шерстокрылы;

9) Chiloptera – рукокрылые;

10) Macroscelidea – прыгунчиковые;

11) Rodentia – грызуны;

12) Lagomorpha – зайцеобразные;

13) Artiodactyla – парнокопытные;

14) Cetacea – китообразные;

15) Tubulidentata – трубкозубые;

16) Perissodactyla – непарнокопытные;

17) Hyracoidea – даманы;

18) Proboscidea – хоботные;

19) Sirenia – сиреновые;

20) Carnivora – хищные.

Система млекопитающих постоянно уточняется и видоизменяется. К отряду хищных в настоящее время относят представителей бывшего отряда ластоногих (моржи, тюлени). Бывший отряд насекомоядных, наоборот, разбит на три новых самостоятельных отряда.

Систематика вымерших форм плацентарных вызывает многочисленные споры специалистов. Выяснение филогенетических связей млекопитающих осложняется широко распространенной конвергенцией в их эволюции. Даже среди современных сумчатых можно наблюдать параллелизм в эволюции с плацентарными. Если мы возьмем вымершие формы, то с удивлением увидим, что многие направления неоднократно "проигрывались" эволюцией в самых разных группах.

7.2. Отряд приматы

Человек относится к отряду приматов (Primates). Чтобы понять систематическое положение в нем человека, необходимо представлять филогенетические взаимоотношения различных групп этого отряда.

Система приматов

Направление, ведущее к современному отряду приматов, выделилось в классе млекопитающих еще в мезозойскую эру, около 70 млн лет назад, являясь одним из древнейших. Уже в то время наметилась магистральная линия их эволюции – развитый головной мозг, хватательная конечность, совершенная зрительная система. Этим насекомоядным существам, величиной с крысу, суждено было в своей эволюции привести к появлению человека.

Современный отряд Primates делится на два подотряда: Prosimia (полуобезьяны) и Simia (обезьяны).

Полуобезьяны появились свыше 55 млн лет назад. В настоящее время к ним относятся 5 семейств.

Систематика Prosimia:

1) Lemuridae – лемуры;

2) Indridae – индри;

3) Daubentoniidae – руконожки;

4) Lorisidae – лори;

5) Tarsiidae – долгопяты.

Представители всех этих семейств сохраняют ряд примитивных и специфических черт. Особенно большие отличия имеют долгопяты, которые представляют собой филогенетическую загадку среди приматов. Полуобезьяны живут в Африке и Юго-Восточной Азии. Больше всего их на Мадагаскаре. Все они находятся под угрозой вымирания.

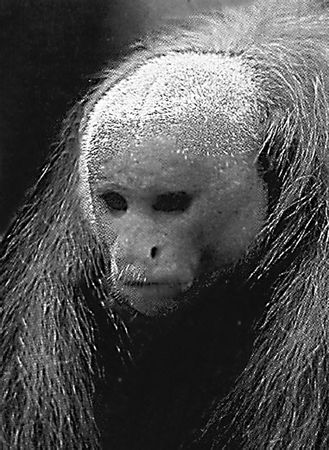

Высшие приматы, относящиеся к подотряду обезьян, появились на Земле около 40 млн лет назад. В настоящее время в этот подотряд входят разнообразные представители – от мелких до очень крупных (рис. 7.1). Их характерными особенностями являются относительно крупный головной мозг, обычно с большим числом борозд, стереоскопическое зрение. Волосяной покров лишен подшерстка (или отсутствует), большой палец противопоставлен остальным. Все обезьяны весьма похожи по структуре кариотипа. Число зубов у большинства видов равно 32. У самок только одна пара молочных желез.

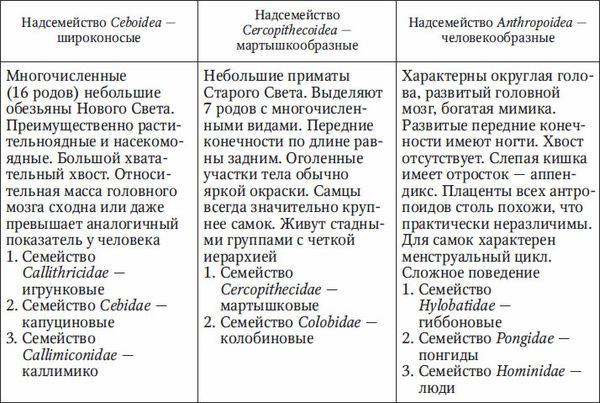

Систематика ныне живущих обезьян представлена ниже (табл. 7.1).

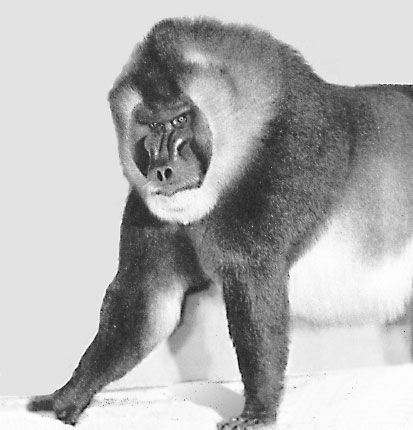

Поскольку речь в дальнейшем пойдет исключительно о человекообразных обезьянах, необходимо сказать несколько слов о наиболее крупных представителях мартышковых – павианах (5 видов) и мандриллах (2 вида). Эти обезьяны резко отличаются от других представителей семейства своими размерами, умственными способностями, четкой социальной организацией. Больше ни у каких приматов не встречается столь жесткая иерархическая система в группе, во главе которой стоит вожак (рис. 7.2).

Рис. 7.1. Лысый уакари (надсемейство широконосые обезьяны)

Таблица 7.1. Систематика подотряда Simia

Павианы и мандриллы чрезвычайно агрессивны. Они активно охотятся на других животных, т. е. являются частично плотоядными приматами. Часто несколько групп объединяются, также демонстрируя четкую социальную организацию. Интеллектуальные способности павианов просто удивительны для "низших" обезьян.

Рис. 7.2. Дрилл

Все вышесказанное лишний раз показывает, что многие направления человеческой эволюции мы можем в той или иной мере наблюдать и в других группах, т. е. эволюционные "сценарии" в природе могут "проигрываться" неоднократно, с тем или иным акцентом. С этим явлением мы еще столкнемся неоднократно, анализируя антропогенез.

Иногда мартышкообразных и человекообразных обезьян объединяют в секцию узконосых, но многие ученые с этим не согласны, поскольку все три ветви обезьян имеют, по всей видимости, независимое происхождение.

Кроме вышеуказанных, известно несколько вымерших семейств. Система вымерших форм весьма фрагментарна, вызывает многочисленные споры у специалистов, поэтому мы ее рассматривать не будем.

Направление, ведущее к человекообразным обезьянам, сформировалось около 22–25 млн лет назад. Начало этой линии эволюции заложили представители вымершего подсемейства дриопитеков. 10–16 млн лет назад дриопитеки занимали обширную территорию в Европе, Азии и Африке, образуя многочисленные рода и виды. В основном это были небольшие представители, но известны и крупные формы, размером с гориллу (например, Dryopithecus maior).

Среди предков ныне живущих обезьян раньше всех разошлись линии человека и гиббона (18–20 млн лет назад), позже всех – линии человека и шимпанзе (около 7 млн лет назад, но некоторые ученые считают, что еще позднее).

Дискуссии по поводу систематического положения человека в последнее время приобрели неожиданно острый резонанс. К рассмотрению этой проблемы мы и перейдем в следующем разделе.