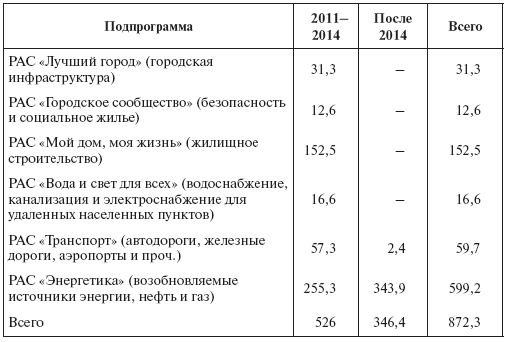

Источник: Programa de Desenvolvimento РАС 2. Ministerio da Fazenda. Manjo de 2010.

Согласно прогнозу, подготовленному Институтом Латинской Америки РАН, в период до 2020 г. ожидается относительно устойчивое и динамичное развитие бразильской экономики (прирост ВВП на уровне 4,5–5,5 %) при условии предполагаемой стабилизации мировой экономики. Основные факторы и направления устойчивого роста:

• дальнейшая модернизация АПК, стимулируемая внешним и внутренним спросом и значительными вливаниями местного и иностранного капитала;

• рост и модернизация мощностей добывающей промышленности, обеспечивающей собственную металлургию и крупномасштабные экспортные поставки;

• наращивание производства в авиа– и автостроении. В первом случае – экспорт в широком географическом диапазоне, во втором – на внутренний рынок и рынок южноамериканских стран; возможно расширение масштабов производства сельскохозяйственной и строительной техники;

• увеличение объема производства и его диверсификация в В ПК; осуществление экспортных поставок по некоторым видам обычных вооружений;

• во второй половине десятилетия вероятен переход в категорию энергоизбыточных экономик и крупных экспортеров энергоносителей на двух направлениях – нефть и биотопливо;

• инновационный процесс будет осуществляться широким фронтом, но не форсированным темпом. Можно ожидать, что доля расходов на НИОКР в ВВП повысится с 1,3 % в настоящем до 2,0 %, что закрепит лидерство Бразилии в этой области в латиноамериканском регионе;

• к исходу десятилетия Бразилия войдет в число государств, участвующих в освоении космического пространства на околоземных орбитах с использованием собственных ракетоносителей.

В ближайшее десятилетие Бразилии не удастся существенно преодолеть социальную поляризацию, но вероятно некоторое ее ослабление вследствие расширения продуктивной занятости и осуществления масштабных программ по сокращению бедности. Ожидается заметное расширение средних слоев, повышение показателей образованности населения (главным образом за счет экстенсивного развития системы образования).

В области международных отношений продолжится процесс диверсификации внешних связей с разворотом в сторону азиатских рынков, закрепление позиций в Африке, наращивание лидерства и экономического влияния в Южной Америке. Особое направление международной активности Бразилии будет связано с формированием коалиции восходящих стран-гигантов (БРИК или несколько иная по составу комбинация).

К исходу десятилетия Бразилия обретет качества мирового актора. По всей вероятности, это подтвердится вхождением Бразилии в ключевые структуры глобального регулирования.

Раздел IV

Страны с переходной экономикой

Глава 13

Страны постсоветского экономического пространства

13.1. Особенности проявления кризисных явлений в экономике стран постсоветского пространства

Страны постсоветского пространства по сравнению с Россией, государствами Европейского союза и Северной Америки входили в современный мировой экономический кризис более продолжительное время – от трех до шести месяцев. В странах Центральной Азии кризис проявился в ноябре-декабре 2008 г., а в Белоруссии и Украине – в октябре 2008 г.

В начальный период кризиса (сентябрь-октябрь 2008 г.) негативные явления в экономиках стран постсоветского пространства проявились прежде всего в банковской системе и в сфере внешней торговли. К декабрю 2008 г. кризис глубоко поразил экономику всего региона, тяжело отразившись на социально-экономической ситуации СНГ в целом. Необходимо отметить, что политическая и экономическая элита стран постсоветского пространства отнеслась к начавшимся экономическим проблемам без должного внимания, рассчитывая на специфические условия функционирования своих экономик: моноэкспорт энергоносителей; слабые связи с мировыми финансовыми рынками; относительно емкий российский рынок. Предшествующие годы относительного экономического подъема создали иллюзии, что возникшие в 1990-х годах национальные социально-экономические модели в силах справиться с кризисом или хотя бы смикшировать негативные явления в национальных экономиках. Однако уже к декабрю 200 8 г. обнаружилось, что многие национальные экономические модели, широко разрекламированные в 1990-е годы как самобытные и успешные стратегии экономического развития и процветания стран постсоветского пространства, оказались непригодными для противостояния рецессии. Ряд сложных внутренних и внешних проблем в экономике стран СНГ, включая незавершенность экономических реформ, слабость банковских систем и т. д., не решенных в предкризисный период, способствовали усугублению кризисных явлений в регионе.

Прежде всего, практические все страны постсоветского пространства в докризисный период имели постоянное отрицательное сальдо внешней торговли и незначительные золотовалютные резервы. В условиях мирового финансового кризиса его объем у большинства стран (Украина, Белоруссия и т. д.) практически удвоился, что потребовало срочного поиска внешних источников кредитования.

Золотовалютные резервы национальных банков, собранные к началу кризиса, не обеспечивали стабильности курсов национальных валют. Как следствие их девальвации и сопровождающие этот процесс социально-экономические и политические последствия в 90-е годы XX в. и в первые годы XXI в. не раз оказывали дестабилизирующее воздействие на ситуацию во многих странах СНГ. Достаточно напомнить, что деноминация национальной валюты только в Белоруссии за последние годы проходила трижды.

Внешние инвестиции в экономики большинства стран постсоветского пространства в предкризисный период не создали необходимую критическую массу, способную в кратчайший срок содействовать проведению модернизации промышленности, а в условиях экономического спада смикшировать его негативные последствия. Инвестиционный голод является хронической болезнью большинства национальных экономик стран постсоветского пространства.

За исключением Украины и Казахстана, которые в крайне ограниченных масштабах интегрированы в мировые финансовые рынки, остальные страны СНГ не имеют развитых фондовых рынков. Их контакты с мировыми фондовыми и товарными биржами носят условный характер. На начальном этапе кризиса оторванность экономик стран постсоветского пространства от мировых финансовых рынков тормозила кризисные проявления. Однако уже к ноябрю 2008 г. своеобразная изоляция рынков государств постсоветского пространства содействовала углублению кризиса, нестабильности валют, падению масштабов промышленного производства и росту зависимости от внешней финансовой помощи.

Экономика большинства стран постсоветского пространства, пережив период деиндустриализации в 1990-х годах, в настоящее время преимущественно сконцентрирована на развитии двух-трех ведущих отраслей, обеспечивающих основные экспортные поставки. Для Украины это – продукция металлургической промышленности и АПК; в Белоруссии – нефтепродукты, удобрения, металлургия; в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане – энергоносители и т. д. Большинство подобных предприятий находятся либо под управлением государства, либо контролируются мощными финансово-промышленными группами, непосредственно связанными с политическими, часто региональными группировками, претендующими на власть (Украина).

Западная половина постсоветского пространства, являясь его самой промышленно развитой частью, не первое десятилетие находится в перманентном энергетическом кризисе, не имеющем перспектив разрешения в ближайшие десятилетия.

Необходимо отметить, что кризисные тенденции в экономике стран СНГ проявились за год до начала мирового финансового кризиса. Они имели собственные внутренние причины и были связаны с неэффективностью национальных экономических моделей. Стоит напомнить, что задолго до кризиса, еще в 2007 г. страны постсоветского пространства столкнулись с волной инфляции. В частности, резко выросли цены на продовольствие. Казахстан и Белоруссия оказались на грани дефолта. Минск в тот период спас экстренный кредит, предоставленный Россией в декабре 2007 г. Таким образом, можно утверждать: кризисная волна 2007 г. на постсоветском пространстве продемонстрировала, что негативные тенденции в хозяйственном развитии имели место не только в экономиках развитых стран Запада, но и в развивающихся экономиках стран региона СНГ.

В условиях текущего кризиса со всей очевидностью проявились слабые стороны банковских систем стран постсоветского пространства, которые, по сути, выступили в роли катализаторов негативных явлений, быстро охвативших экономики этих государств. На общем фоне расшатывания финансовых систем начался отток капитала за рубеж (Казахстан, Украина, Белоруссия). Финансовые активы уходили прежде всего в финансовые институты стран ЕС и России. Как следствие уже в конце ноября и начале декабря 2008 г. международные рейтинговые агентства начали снижать долгосрочные рейтинги и рейтинги поддержки (для филиалов иностранных банков), а также индивидуальные рейтинги банков стран постсоветского пространства. По большей части такие рейтинги перешли "негативный" барьер.