Рис. 100. Динамика счета текущих операции РФ ($млрд) [162]

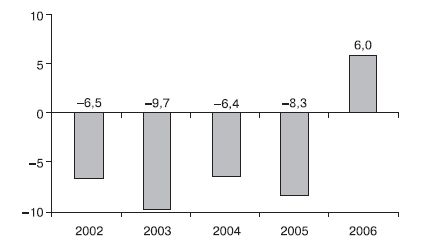

В качестве особой статьи платежного баланса выделяются "Чистые ошибки и пропуски". Дело в том, что все сделки и операции, совершаемые экономическими субъектами данной страны, не могут быть учтены. В результате для того, чтобы свести баланс, т. е. добиться нулевой разности "счета текущих операций" и "счета операций с капиталом и финансовыми инструментами", добавляют или отнимают "ошибки и пропуски". Для платежного баланса России последних лет характерен очень большой объем этой статьи (рис. 101).

Рис. 101. Динамика статьи платежного баланса "Чистые ошибки и пропуски" ($млрд) [163]

Расчетный баланс страны отражает объем и соотношение требований и долгов мегаэкономического субъекта, которые возникают в итоге ее торговых и кредитных связей с другими государствами. Основная сумма требований – результат экспорта товаров и услуг, а также предоставления внешних кредитов, а основная сумма долгов является результатом импорта товаров и привлечения иностранных кредитов. Требования суммируются в активе расчетного баланса, а долги – в пассиве.

Вопрос 81 Иностранные инвестиции в экономике России

Ответ

Исторически Россия является притягательным объектом для иностранных инвестиций, что связано с возможностью получения высокой нормы прибыли за счет эксплуатации богатейших природных ресурсов, достаточно высокой квалификации российских специалистов и относительной дешевизны рабочей силы, отсутствием серьезной конкуренции со стороны отечественных предпринимателей.

Участие иностранного капитала в дореволюционной экономике России выражалось в высокой доле зарубежных инвестиций в фондах действовавших в то время акционерных обществ – в 1908 г. она достигала 40 %. В некоторых отраслях удельный вес импортного капитала был еще выше, например в горной промышленности – 70 %.

Лидирующее положение в начале XX в. по сумме инвестиций в российскую экономику занимали бельгийские компании, далее находились Франция, Германия, Англия и США.

В период советской власти иностранные инвестиции в Россию были законсервированы, кроме небольшого промежутка времени в 20-е гг., в годы новой экономической политики. Связи с иностранными инвесторами базировались на основе концессий (от лат. concessio – разрешение, уступка) – договоров на сдачу в эксплуатацию на определенных условиях природных богатств и предприятий, принадлежащих государству. Концессии не получили широкого распространения из-за рискованности капиталовложений в советскую экономику, и к 1937 г. все они были аннулированы.

В постперестроечные времена иностранные капиталы в Россию начали возвращаться. Общий объем инвестиций различных подразделений всемирного банка в Россию составляет ныне более $20 млрд, расширяется география экспортеров капитала в РФ. Если в 1999 г. "донорами" для российского государства выступали 96 стран, то в 2001 г. – уже 109. Странами с наибольшим объемом инвестиций в нашу экономику в 1997 г. являлись США (27,8 % всех инвестиций), Швейцария (15,25 %), Голландия (12,87 %); в 2001 г. лидировали Кипр (16,3 %), США (11,3 %) и Великобритания (10,9 %); в 2005 г. – Люксембург ($13,8 млрд), Голландия ($8,9 млрд), Великобритания ($8,6 млрд). Неожиданное лидерство Кипра и Люксембурга объясняется реэкспортом, возвращением назад капитала, вывезенного из страны в смутные 90-е.

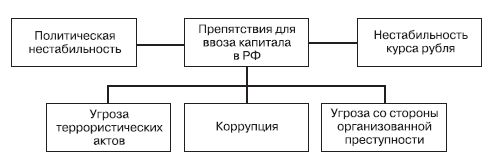

Основные причины, препятствующие ввозу капитала в РФ, см. на рис. 102.

Рис. 102. Причины, препятствующие росту объема ввозимого в РФ капитала

Для привлечения иностранных инвестиций в стране создаются свободные экономические зоны.

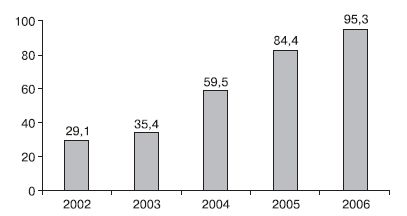

Объемы иностранных инвестиций в российскую экономику см. на рис. 103.

Рис. 103. Иностранные инвестиции ($млрд)

К отрицательным последствиям ввоза капитала в РФ относятся:

• угроза экономической безопасности государства из-за захвата экономической власти в стране иностранными государствами или корпорациями, возможность превращения в своеобразную экономическую колонию и зависимость от метрополии в решении внешних, а иногда и внутренних проблем;

• возможность ввоза в страну устаревшего оборудования и товаров, продуктов "второй свежести", бывших в употреблении (second hand))

• рост внешних долгов страны и необходимость в связи с этим изымать огромные финансовые ресурсы для выплаты текущих процентов по кредитам;

• потеря части налоговых и таможенных поступлений из-за демпинговых цен, используемых экспортирующими странами;

• низкая оплата труда на совместных предприятиях или в филиалах иностранных компаний (низкая по сравнению с оплатой в странах-донорах);

• изъятие из страны импортных финансовых вложений может привести к инфляции, снижению курса национальной валюты.

Однако можно обнаружить и некоторые положительные моменты:

• развитие или реанимация отстающих отраслей производства за счет финансовой подпитки извне;

• появление новых рабочих мест, уменьшение социальной напряженности, связанной с безработицей;

Вопрос 82 Вывоз капитала из России

Ответ

Российская Федерация является достаточно крупным экспортером капитала. До революции 1917 г. капитал вывозился в основном в восточные страны: самые крупные инвестиции направлялись в Китай и Маньчжурию. Если сразу после распада СССР российские капиталы мигрировали в основном в ближнее зарубежье и офшорные зоны, то в дальнейшем инвестиции направлялись в основном в Западную Европу: Германию, Швейцарию, Австрию, Англию, а также в США. Можно отметить, что вывоз капитала из России не имеет характера экспансии, атаки на зарубежные рынки; скорее это попытка спасти средства от инфляции, а так как большинство крупных состояний в РФ добыто бесчестным путем, то и создать страховой фонд на случай бегства их хозяев из страны из-за уголовного преследования. Имеются случаи "отмывания" незаконно нажитых капиталов за границей с последующим возвращением на родину.

К положительным результатам вывоза капитала из РФ можно отнести:

• возможность более эффективного использования капитала по сравнению с внутренним применением;

• расширение своего влияния на мировом рынке.

Отрицательные последствия:

• отвлечение финансовых ресурсов, необходимых для развития отечественной экономики (особенно при "бегстве капитала");

• сокращение количества рабочих мест.

К основным каналам вывоза капитала из РФ относятся: [164]

• вывоз через офшоры;

• заключение мнимых сделок;

• получение разрешения Центробанка;

• выдача кредитов за рубеж;

• использование пробелов в валютном контроле;

• вывоз капитала наличными.

В 2000 г. была раскрыта схема отмывания денег и последующего их перевода за рубеж через Трасткредитбанк. Средства шли в основном на финансирование чеченских бандформирований. Через банк бандиты переводили средства в Прибалтику и США. [165]

Многие крупнейшие российские компании контролируют зарубежные предприятия. Среди них можно выделить: Газпром, которому принадлежат фирмы, расположенные в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах; зарубежная география дочерних компаний "Лукойл" – США, Болгария, Украина, Румыния; Ингосстрах открыл филиалы в Австрии, Финляндии, Германии, Швейцарии и др.

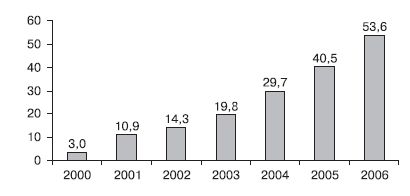

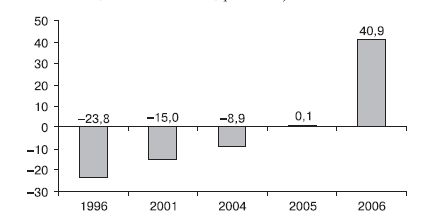

В последние 2 года сальдо баланса ввоза-вывоза капитала впервые с момента развала СССР стало положительным (т. е. в страну ввозится больше капиталов, чем вывозится; рис. 104).

Рис. 104. Чистый ввоз/вывоз капитала в РФ [166] ($млрд)

Вопрос 83 Особые экономические зоны России

Ответ

Особая (или свободная, или специальная) экономическая зона (ОЭЗ, СЭЗ) (от англ. special economic zone, SEZ) представляет собой ограниченную территорию государства с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории страны и льготными условиями экономической деятельности для национальных и зарубежных компаний.

Среди льгот, предоставляемых свободными экономическими зонами, выделяются следующие (рис. 105).