В результате как по доле Интернет-пользователей в населении, так и по их абсолютной численности Россия сравнялась с Бразилией. Заметим, что еще осенью прошлого года мы отставали от этой страны примерно на три процентных пункта или на три миллиона Интернет-пользователей. Таким образом, Россия сегодня достойно представлена в глобальной информационной сети. Население Рунета растет высокими темпами, и он становится все более привлекательным объектом для инвестиций [10] .

Использование новых информационных технологий, современных средств связи, электроники позволяет расширить возможности рядовых потребителей в получении информации. Общество приобретает информационный характер благодаря доступности и насыщению информацией.

В ноябре 2003 года Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) опубликовал первый рейтинг развития информационных технологий в мире. При его составлении использовались пять главных критериев: уровень инфраструктуры (количество телефонных линий и пользователей сотовых телефонов), доступность телекоммуникационных услуг для населения, образованность населения, качество предоставляемых услуг и распространенность интернета.

В первую пятерку вошли Швеция, Дания, Исландия, Южная Корея и Норвегия. Наименее развиты телекоммуникации в Мали, Буркина Фасо и Нигер. США заняли в рейтинге 11-е место, Япония - 15-е. Лучшей из среди постсоветских государств оказалась Эстония (29 позиция). Далее в перечне: Литва - 48, Латвия - 51, Россия - 64, Беларусь - 67, Украина - 89, Казахстан - 98, Туркменистан - 109, Грузия - 110, Молдова - 112, Кыргызстан - 118, Узбекистан - 119, Армения - 121, Азербайджан - 128 и Таджикистан - 130 [11] .

В США в середине 90-х годов появилась национальная программа по информатизации, получившая название программы электронного суперхайвея, которая предполагает оперативный глобальный высокоскоростной сетевой доступ к любым национальным и основным мировым информационным ресурсам. Для ее реализации, начавшейся с 1996 года, выделен многомиллионный бюджет и образованы корпоративные инвестиционные фонды. Максимальный всплеск "прорывных" информационных технологий ожидается с 2003 по 2005 гг. Период бурного роста займет 30–40 лет [12] .

Программа предусматривает, например, в области компьютерных систем - создание персональных ЭВМ, совместимых с кабельными сетями телевидения, распространение карманных компьютеров и т. д., в области информационных услуг - внедрение системы проведения телеконференций посредством голосовой и видеосвязи с помощью компьютерных устройств и быстрых цифровых сетей передачи аудио-видеоинформации между несколькими абонентами в реальном времени.

Повышение уровня образования населения. Все чаще ученые говорят об инновационной экономике, развивающейся на основе новых открытий, изобретений, принципиально новых технологий и товаров. В этой связи во многих странах мира усиливается интеллектуализация труда, повышаются требования к квалификации кадров, поэтому образовательный уровень приобретает решающее значение.

Бюро статистики труда США прогнозирует, что вплоть до 2006 года самой быстрорастущей профессиональной группой в экономике страны будут высококвалифицированные специалисты-компьютерщики. Занятость в компьютерной промышленности и информатике, как ожидается, удвоится и достигнет 2,5 млн. рабочих мест.

Максимальное снижение занятости ожидается среди малоквалифицированных промышленных работников традиционных отраслей: швей-мотористок, операторов и наладчиков ткацких станков и механизмов, монтажников электрического оборудования и т. д. [13]

Вместе с тем, следует отметить, что "даже при беглом обзоре тенденций мирового образования бросается в глаза вопиющее неравенство. Спустя 10 лет после того, как правительства разных стран и мировое сообщество взяли на себя обязательство к 2000 году обеспечить всем жителям планеты доступ к начальному образованию и снизить уровень взрослой неграмотности в 2 раза по сравнению с 1990 годом, 130 млн. детей в мире по-прежнему не посещают школу, а 872 млн. взрослых, не овладев элементарными учебными навыками прозябают в нищете. Кризис образования наиболее очевиден в двух регионах с самым низким уровнем дохода на душу населения: Южной Азии (385 долл.) и Африке южнее Сахары (513 долл.)" [14] .

Повышение социальной ориентированности экономики. В современной научной литературе нередко встречается термин "человеческий капитал", что свидетельствует о возрастающем значении человека, человеческой личности в глобальной экономике.

В последнее десятилетие ХХ века эксперты ПРООН разработали современную концепцию развития человеческого потенциала, которая ставит человека в центр общественного прогресса и рассматривает экономический рост, прежде всего, как средство, а не как конечную цель развития человеческого потенциала. Концепция приводит к выводу, что основными показателями следует считать не только ВВП, но и параметры, характеризующие здоровье, образование и т. д., поэтому предлагается использовать ИРЧП - индекс развития человеческого потенциала. Этот показатель рассчитывается на основе следующих данных:

- долголетия, измеряемого при рождении как ожидаемая продолжительность жизни;

- достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности населения;

- уровня жизни, измеряемого на базе реального ВВП на душу населения.

Значение ИРЧП изменяется в диапазоне от 0 до 1. Классификация стран по ИРЧП предполагает выделение следующих групп:

- страны с высоким уровнем - от 0,800 и выше;

- страны со средним уровнем - от 0,500 до 0,799;

- страны с низким уровнем - менее 0,500.

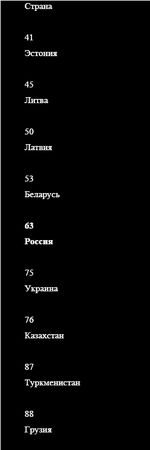

В соответствии с опубликованным в июле 2003 года ежегодным докладом ООН о человеческом развитии самый высокий показатель по традиции имеют Канада, Норвегия и другие развитые страны. Наша страна, как и большая часть стран СНГ имеет, к сожалению, отнюдь не лучшие позиции. При этом следует подчеркнуть, что в 2001 году Россия занимала 55е, в 2002 году - 60-е, а в 2003 - 63-е место (см. табл. 1) [15] .

Таблица 1

Рейтинг стран экс-СССР по уровню ИРЧП

Тем не менее, понимание необходимости инвестиций в развитие человеческих ресурсов возрастает, поскольку здоровое, хорошо образованное население не только обеспечит лучшие условия жизни для себя, но и внесет вклад в благосостояние и прогресс всего общества.

Наиболее ярко социальная ориентированность государства проявляется в странах Западной Европы, где в основу модели экономики положено сочетание экономического роста и равномерного распределения богатства. Например, в Германии нашла реализацию концепция социального рыночного хозяйства, для которой характерна существенная роль государства в экономике, его активная социальная политика. Так, в целях предотвращения массовых социальных протестов населения государство продолжает субсидировать убыточные сектора немецкой экономики (угольную, сталелитейную, судостроительную промышленность).

Анализ доходов граждан Европы и Северной Америки позволяет сделать вывод о том, что высокая по российским меркам заработная плата в развитых странах начинает играть менее значимую, чем ранее, роль в сравнении с иными источниками благосостояния.

Расходы западных государств на сильную систему социальной поддержки составляют сегодня до 41 % от ВВП. В Голландии и Норвегии, например, семейные доходы от страхования и других социальных выплат превысили доходы от собственности и предпринимательской деятельности, во Франции - практически сравнялись с ними, а в Германии и Англии составили соответственно 66 и 60 % [16] .

Учет экологического фактора. Экономическое развитие усиливает нагрузку на природную среду. В последнее десятилетие обострилась проблема деградации мировой экологической системы, связанная с нерациональным природопользованием и загрязнением окружающей среды разнообразными отходами.

В разработанной Международным союзом охраны природы программе "Всемирная стратегия охраны природы" приводятся следующие показатели ущерба, причиненного биосфере планеты:

- уничтожено 40 % влажных тропических лесов, представляющих собой самые богатые элементы окружающей среды; оставшаяся их часть выкорчевывается и выжигается со скоростью 20 га/мин.;

- под угрозой распространения пустыни находится 19 % поверхности суши, т. е. почти столько же, сколько занимают на Земле существующие пустыни;

- деградация засушливых ландшафтов идет со скоростью 44 га/мин.;

- прибрежные зоны и мелководье морей и океанов, служащих источником воспроизводства двух третей всех мировых запасов рыбы, деградируют или разрушаются такими же темпами в результате добычи песка и гальки, захоронения отходов и сброса загрязняющих веществ;

- на ХХ век приходится 40 видов уничтоженных млекопитающих и 100 видов птиц;

- на грани исчезновения находится около 10 тысяч видов (в основном позвоночных) животных и более 2,5 тысяч растений.