Вузовский сектор науки представлен как исследовательскими институтами, так и лабораториями факультетов и кафедр вузов, тесно связанных с их учебно-преподавательской деятельностью. В 2005 г. научные исследования велись в 539 высших учебных заведениях России. В них было занято около 43 тыс. человек, в числе которых исследователи составляли 30 тыс.

Сектор отраслевой науки вбирает около половины общего числа организаций, выполняющих НИОКР, и 61 % всех занятых в этой сфере. В трансформационный период именно этот сектор сократился в наибольшей мере, но сегодня он остается главной опорой всех прикладных исследований и инновационной сферы страны. Число исследователей в этом секторе в 2005 г. составило 221,4 тыс. человек, или около 57 % всего исследовательского персонала в научной сфере страны [93] .

В процессе рыночных реформ в наиболее тяжелом положении оказались отраслевые институты ВПК – авиационной промышленности, судостроения, отраслей промышленности по производству ракет, танков, артиллерийского и стрелкового оружия, приборостроения и т. д., работавших по госзаказу и всецело зависящих от бюджетного финансирования. Так, в 1990–1997 гг. объем работ научных организаций ВПК уменьшился в 11 раз.

Сектор государственных научных центров (ГНЦ) включает крупнейшие исследовательские институты прикладной науки. В силу присвоенного им статуса они получили приоритетное бюджетное финансирование. Как правило, ГНЦ имеют уникальные экспериментальные установки, штат самых высококвалифицированных специалистов, а главное – научные школы, известные в стране и за рубежом. В 2005 г. насчитывалось 1282 исследовательские организации в государственном секторе, в том числе около 50 ГНЦ.

Сектор малого наукоемкого бизнеса формально не входит в статистику научной сферы России, но играет важную роль. Появление этого сектора связано с бурным ростом малого и среднего бизнеса, а также теневой экономики. Разнообразные налоговые льготы для мелкого бизнеса стимулировали формирование и быстрый рост этого сектора научной деятельности, непосредственно связанного с инновациями. Число малых частных предприятий, занимающихся инновациями, бурно росло до 1996 г., достигнув 46,7 тыс., но затем стало убывать, и в 2000 г. их насчитывалось 30,9 тыс. В настоящее время исследованиями в секторе малого наукоемкого бизнеса заняты сотни тысяч человек.

Малые инновационные предприятия особенно активны в разработке программных продуктов, лазерной техники, маркетинговых исследований, модернизации производимой продукции и т. д. Они создаются вокруг или внутри научно-исследовательских институтов, крупных предприятий, которые все чаще появляются в разных регионах, что способствует развитию их экономики. В ряде областей (Нижегородская, Ярославская, Саратовская и др.) появились специальные региональные фонды и программы по развитию малого инновационного бизнеса.

Резкое сокращение научно-технического потенциала России и падение престижа ее науки – реальная драма страны. Но этот процесс во многом объективно обусловлен. Ведь если ВВП страны в 7 раз меньше ВВП США, то и поддержание ее научно-технического потенциала на американском уровне вряд ли является реальной и нужной задачей. Тем не менее в расчете на единицу ВВП в России даже сегодня больше, чем в США, занятых в научной сфере, в том числе исследователей. Поэтому российская наука должна активнее перестраиваться с учетом реальной ситуации, целенаправленно вписываться в реалии рынка, в те трансформационные процессы, которые охватили основную часть российской экономики, активно предлагать результаты своих исследований. Но пока этого не происходит.

Директора институтов сплошь и рядом не проводят отбора квалифицированных кадров под новую тематику, не меняют тематики исследований в соответствии с требованиями развивающейся экономики страны. Сегодня особенно актуальна задача ориентации прикладных научных исследований на их коммерциализацию в промышленности, на укрепление связи фундаментальных исследований с прикладными и прикладных – с инновациями. Важную роль должна играть и международная кооперация в области серьезных открытий и изобретений на международном уровне, в которой российские исследования могут занять достойное место.

Однако негативные процессы, имевшие место в первой половине 90-х годов (до 1997 г.), привели к снижению эффективности затрат на НИОКР в России. Продолжая советскую традицию последнего периода существования СССР, в России сокращалось производство новых типов машин, оборудования и аппаратов – с 1,2 тыс. в 1990 г., до 1 тыс. в 1993 г. и до менее 1 тыс. в 1996 г. За этот период удельный вес новой продукции в общем объеме продукции машиностроения снизился с 6,5 до 3,4 %. Лишь в последние годы эти показатели стали улучшаться.

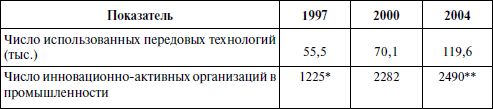

Когда-то СССР производил большое количество металлорежущих станков (свыше 200 тыс. в год), что было больше, чем в США. К 1998 г. это производство сократилось до 7,6 тыс., затем стало расти и к 2006 г. составило 5,1 тыс. штук. Станков с числовым программным управлением в России было произведено в 1990 г. 16,7 тыс., в 1998 г. – 0,1 тыс., в 2001 г. и в 2006 г. – 0,3 тыс. штук [94] . Стало увеличиваться число использованных передовых производственных технологий, а также инновационно-активных организаций в промышленности (табл. 18).

Таблица 18

Результативность НИОКР в России в 1997–2004 гг.

* 1998 г.

** 2006 г.

Источники : Российский статистический ежегодник. 2002. С. 521; Промышленность России. 2002. М., 2002. С. 412; М., 2007. С. 620, 624.

Сегодня возрождение российского научно-технического потенциала происходит в условиях, когда, с одной стороны, существует реальная потребность в увеличении затрат на НИОКР, повышении эффективности НТП, с другой – еще сильны традиции и привычки, сложившиеся в прошлом, которые мешают реализации этой потребности. Поэтому необходима хорошо разработанная государственная научная политика.

Мы уже отмечали, что в СССР, по существу, не было комплексной политики в области науки. Существовал так называемый план внедрения в производство достижений науки и техники по отдельным отраслям, который, как правило, носил формальный характер, т. е. не выполнялся. За невыполнение, например, годового плана по производству продукции в стоимостном и натуральном выражении директора завода могли снять с работы, но за систематическое невыполнение плана по внедрению новой техники с работы никого не снимали. К этому следует добавить систематические просчеты в определении стратегических направлений НТП.

В настоящее время, в условиях осуществления системной трансформации, можно уже говорить о первых контурах формирования такой политики.

За последние годы в стране был принят ряд важных документов, формирующих государственную научную политику: Закон "О науке и государственной научно-технической политике" (1996 г.), Концепция инновационной политики на 1998–2000 годы (1998 г.), Концепция межгосударственной инновационной политики СНГ до 2005 года (2001 г.), Закон об инновационной деятельности и государственной инновационной политике (2002 г.). В 2002 г. президент В. Путин подписал документ "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техники на период до 2 010 года и дальнейшую перспективу", в котором целью государственной политики в области развития науки и технологий провозглашается "переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов".

Министерство науки и технологии (в СССР – Государственный комитет по развитию науки и техники – ГКНТ) преобразовано в Министерство промышленности, науки и технологии, из которого позднее (в 2004 г.) была выделена наука и создано Министерство образования и науки. "Государственная научно-техническая политика" переименована в "государственную инновационную политику". Каждое ежегодное послание президента РФ содержит текущую оценку научной деятельности. В этом находят отражение изменения, происходящие в отношениях между государством, бизнесом и наукой. Системная трансформация, начатая в экономике страны в 1992 г., незаметно охватывает (при длительной отсрочке!) и сферу научной деятельности, прежде всего в ее прикладной части.

Приоритетными направлениями развития российской науки, технологии и техники в настоящее время считаются следующие: информационно-телекоммуникационные технологии и электроника;

космические и авиационные технологии; новые материалы и химические технологии; новейшие производственные технологии (лазерные технологии, гибкие производственные системы, интеллектуальные системы автоматизированного проектирования и управления и др.); технологии живых систем; новые транспортные технологии; энергосберегающие технологии; экология и рациональное природопользование.

Это далеко не полный перечень, но он постоянно пересматривается в соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми правительством РФ. Однако адаптация этих направлений к новым требованиям НТП, а главное, к новым экономическим условиям происходит пока медленно и трудно. И хотя рынок играет огромную роль в стимулировании инноваций, он не может решить весь комплекс проблем без сильной государственной инновационной политики и государственного заказа на технику и технологию современного поколения. Требуется не просто курс на ускорение НТП, а инновационный курс на комплексное формирование и расширенное воспроизводство современного технологического уклада, адекватного постиндустриальному обществу.