Источники: Иванова Н. Национальные инновационные системы. М.: Наука, 2002. С. 169; Наука России в цифрах. 2002. М.: ЦИСН, 2003. С. 12–69; Индикаторы науки: 2007. М., 2007. С. 20, 28, 62, 306.

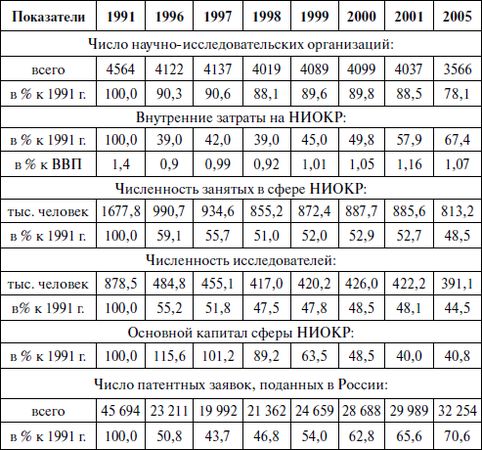

Таблица 17

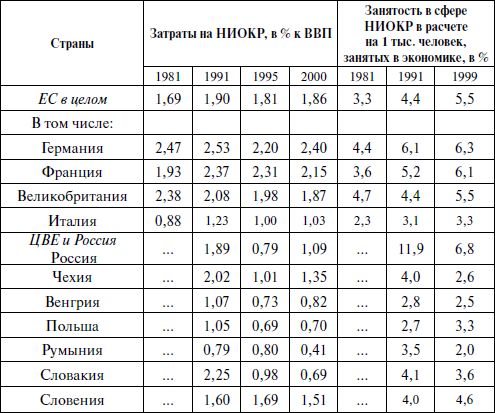

Наукоемкость производства в странах Западной и Восточной Европы

в 1981–2000 гг.

Источник: Economic Survey of Europe. 2002. P. 168.

Советская наука нуждалась в серьезном реформировании. Поэтому уже с начала проведения экономические реформы в России опирались на следующие базовые принципы реформирования сферы НИОКР:

сокращение в ближайшие 3–5 лет в результате прежде всего демилитаризации науки затрат на НИОКР в 2–3 раза, чтобы их размеры были адекватны экономическим возможностям нового государства;

создание обстановки свободного научного творчества, равного доступа к информации, конкурентной среды для разных точек зрения

без давления со стороны какой-либо идеологии или традиционных (часто устаревших) точек зрения;

обеспечение реального права интеллектуальной собственности для ученых и разработчиков;

коренное изменение идеологии исследований, для чего отбросить высокомерное великодержавие, отказаться от "сплошного фронта" научных разработок и сосредоточиться прежде всего на тех из них, которые соответствуют мировому уровню, а главное, дают стране (прежде всего для ее экономики) реальные продуктивные результаты;

обеспечение нормальной открытости российской науки, включение ее в мировую науку при одновременно широком доступе к сотрудничеству с другими странами, мировым научным сообществом;

радикальное изменение управления ресурсами в сфере НИОКР, подчинение его конкретным целям, избавившись от ставшей привычной обстановки советского феодализма и вотчинности в науке, создание механизма естественной ротации кадров.

Далеко не все названные принципы удалось провести в жизнь, покончить со многими унаследованными недостатками, но появились новые; резко сократилась подпитка производства научными идеями, разработчиками новой техники, новыми технологиями, заметно уменьшился научно-технический потенциал страны из-за эмиграции и ухода ученых из сферы науки в иные сферы деятельности (включая торговые ларьки на оптовых рынках бытовой техники), в полуразрушенном состоянии оказались целые школы и направления научных исследований, из-за низкой оплаты труда упал престиж науки в глазах общества и даже среди самих ученых: лишь немногие научные работники сегодня посоветовали бы своим детям и внукам карьеру ученого. Этот список, к сожалению, можно продолжить. Иными словами, темпы сокращения ассигнований намного превзошли темпы адаптации российской науки к новым рыночным условиям.

Новая Россия унаследовала 70 % научно-технического потенциала бывшего СССР. По данным статистики, в 2005 г. в стране насчитывалось 3,6 тыс. научных организаций, включая 2115 исследовательских институтов, 489 конструкторских бюро. Почти половина (1703) исследовательских институтов работало в предпринимательском секторе [89] . Сегодня в России действует около 30 тыс. малых инновационных предприятий, которые дают сотни тысяч рабочих мест, хотя и не включаются в сферу НИОКР [90] .

В 2005 г. численность занятых в сфере НИОКР составила 813,2 тыс. человек, или почти вдвое меньше, чем в 1990 г. Удельный вес этого персонала в общей численности занятых в народном хозяйстве России уменьшился с 2,5 % в 1990 г. до 1,2 % в 2005 г. При этом численность исследователей составила 391,1 тыс. человек, что также почти вдвое меньше, чем было в 1991 г. Доля докторов и кандидатов наук составила менее 25 % общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками [91] .

Общая численность занятых в российской науке сокращалась до 1998 г., когда она составила 855,2 тыс. человек в целом и 417 тыс. исследователей, но затем стала расти и снижаться вновь. Однако этот рост ниже роста общей занятости и ВВП. Одновременно происходит интенсивный процесс феминизации российской науки. Так, доля женщин среди ученых и специалистов, выполнявших НИОКР, в 2002 г. приблизилась к 60 %, тогда как в 1991 г. была равна 46 %.

В настоящее время 12 % ученых и специалистов, выполняющих НИОКР, работают в системе Академии наук, 82 % – в отраслевых научных организациях и 6 % – в научных подразделениях вузов. По видам научной деятельности кадровый потенциал российской науки распределяется следующим образом: 9,5 % ученых и специалистов, работающих в сфере НИОКР, занимаются физическими науками; 10 % – математическими, 3,5 % – науками об окружающей среде, 9,8 % – науками о жизни, 54,9 % – техническими и 8,5 % – общественными науками. Но идет процесс старения российской науки. Сегодня более половины докторов и 40 % кандидатов наук уже имеют пенсионный возраст, а преобладающий возраст сотрудников НИИ и КБ находится в пределах 50–55 лет.

Если учесть, что ВВП России в 2005 г. был равен примерно 1,4 трлн долл. по паритету покупательной способности, то затраты на НИОКР составили порядка 15 млрд долл. (1,07 % ВВП), что намного меньше, чем, например, в США (320 млрд долл.).

Как правило, средства, выделенные из бюджета на НИОКР, идут на выплаты заработной платы, на накладные и эксплуатационные расходы. Затраты же на материально-техническое обеспечение научных организаций крайне недостаточны. Этим объясняется консервация и деградация материально-технической базы науки, прекращение работ по сооружению уникальных экспериментальных установок и многим перспективным направлениям научных исследований. Свернуто финансирование научно-технических услуг (патентной деятельности, стандартизации, контроля качества). Исследовательские институты обычно не имеют средств на приобретение иностранной литературы и периодики, поэтому российские ученые часто не в состоянии следить за работами зарубежных коллег.

В конечном счете можно сделать вывод, что российские ученые и специалисты оказались серьезно уязвимой социальной группой. Заработная плата работников науки в 1991 г. была на 10 %, в 1993 г. – на 32 % ниже средней по стране. В 1996 г. этот разрыв сократился до 17 %, но он сохраняется до сих пор. Низкая заработная плата, потеря высоких научных целей, сокращение спроса на науку, на новые знания и технологии, падение престижа ученого – все это подавляет творческую активность, создает в научной среде атмосферу недовольства и неуверенности.

На сокращение научно-технического потенциала России в период трансформации большое влияние оказала миграция научных кадров, причем как внешняя, так и внутренняя. Существует множество противоречивых и некорректных данных о внешней миграции российских ученых, характеризующих ее чуть ли не как бедствие для России. Однако обследования, проведенные в ведущих академических институтах России, показали, что реально в 90-е годы за границу уехало не более 1 % ученых, из них 60 % – это лица в возрасте до 40 лет, 41 % уехавших имели ученые степени, в том числе 12 % – докторские.

Как видно, практически во всех обследованных институтах отъезд специалистов за рубеж носил не массовый, а единичный характер. Следовательно, не сбылись наиболее алармистские прогнозы, сделанные в тот период, согласно которым ежегодно из России будут уезжать за границу чуть ли не десятки и даже сотни тысяч ученых. Тем не менее потери от эмиграции ученых для страны составляли тогда порядка 1 млрд долл. в год.

Значительно больший ущерб научно-техническому потенциалу России наносит внутренняя миграция ученых. По имеющимся оценкам, на одного эмигрировавшего за границу ученого приходится 10–25 человек, покинувших вообще науку, научно-технические организации в пределах России в поисках другой, более высокооплачиваемой работы.

Ученый-эмигрант, уехавший в другую страну и нашедший там работу по специальности, своим трудом способствует развитию мировой науки, а тем самым в известной мере и науки отечественной. Более того, с изменением ситуации на родине в лучшую сторону он может вернуться, сохранив, а скорее всего, и повысив свою научную квалификацию. Ученый же, сменивший науку на работу не по специальности, пусть и оставшийся в своей стране, скорее всего через 2–3 года утратит свою квалификацию навсегда.

С точки зрения организационной структуры сфера научной деятельности в России состоит из пяти основных секторов: академического, вузовского, отраслевого, или прикладного, сектора государственных научных центров и малого наукоемкого бизнеса.

Академический сектор включает Российскую академию наук (РАН), Российскую академию сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российскую академию медицинских наук (РАМН), Российскую академию образования (РАО), Российскую академию художеств (РАХ). Эти академии имеют государственный статус, хотя и пользуются широкой самостоятельностью. За годы экономических реформ к ним добавился ряд различных общественных академий, включающий академии экономических наук и предпринимательской деятельности, естественных, инженерных наук, информатики, оборонного комплекса и т. п. В академическом секторе преимущественное значение имеют фундаментальные и теоретические исследования. В 2005 г. в РАН было сосредоточено около 26 % занятых в научной сфере [92] .