Составлено по: Ministerio de Economia – www.mecon.gov.ar

Стоит обратить внимание еще на один также парадоксальный факт. А именно: несмотря на устоявшуюся международную репутацию "твердых рыночников", правительство К. Менема в своей экономической политике далеко не во всем следовало "неолиберальному катехизису", сформулированному в "Вашингтонском консенсусе". В противоположность тому, что требовал консенсус, аргентинские реформаторы-рыночники 1) не переориентировали государственные расходы на приоритетное финансирование здравоохранения, образования и инфраструктуры; 2) не установили и не поддерживали конкурентоспособный обменный курс национальной валюты; 3) не обеспечили соблюдения бюджетной дисциплины, допустив огромные размеры дефицита платежного баланса. Более того, даже отсутствие у аргентинских властей взвешенной социальной политики воспринималось авторами консенсуса как отход от его базовых принципов. Как задним числом подчеркивал Джон Уильямсон (один из "отцов" "Вашингтонского консенсуса"), в его намерения отнюдь не входило "минимизировать роль государства в решении социальных проблем, в частности в том, что касается более справедливого распределения доходов"279. Таким образом, практика рыночных преобразований в Аргентине в конце XX в. носила сложный и неоднозначный характер. С одной стороны, администрация "менемистов" проявила завидную решимость в деле либерализации экономики, сокращения прямого государственного участия в хозяйственной жизни. Были задействованы отдельные монетаристские рычаги реформирования десятилетиями существовавших в стране и во многом утративших актуальность экономических механизмов. Вместе с тем в процессе реформ не были устранены многие "родимые пятна" аргентинской действительности: коррупция, клиентелизм, "привычка" жить не по средствам, отсутствие строгой бюджетно-финансовой дисциплины. Отсюда внутренняя противоречивость модернизационной модели в ее неолиберальном варианте. Именно эта противоречивость акцентировала макроэкономическую уязвимость страны и снижала ее возможности адекватно отвечать на внутренние и внешние вызовы и шоки.

Рецессия конца 1990-х гг. и ее последствия

Серьезным испытанием на прочность неолиберальной модели стала вторая половина 1990-х гг., начавшаяся с переизбрания К. Менема в 1995 г. президентом на новый срок. Перонисты праздновали очередной политический триумф, однако в стане победителей уже выявились глубокие разногласия, вскоре вылившиеся в прямое столкновение двух лидеров: К. Менема и Д. Кавалло. Ни тот, ни другой не ставили под сомнение принципы официальной экономической политики, оба были в равной степени нечувствительны к социальным проблемам, но тактические расхождения и взаимная неприязнь, основанная на личных амбициях, становились все глубже.

В 1995 г. Мексику потряс финансовый кризис, последствия которого в числе других стран испытала на себе и Аргентина ("эффект текилы"). Местные финансовые рынки отреагировали весьма болезненно, в частности, сократились банковские депозиты (см. табл. 7.6): наученные горьким опытом физические и юридические лица в считанные дни сняли крупные суммы – почти 2,7 млрд песо, ясно продемонстрировав низкий уровень доверия к власти. Другим следствием кризиса стал резкий рост процентной ставки. По кредитам для компаний "первой линии" она подскочила с 10 % в 1994 г. до 30 % в середине 1995 г. Деловая активность спала, безработица в мае 1995 г. выросла до 18,4 %, в течение года на 8 % сократилась реальная заработная плата, ВВП упал на 2,85 %280. Тем не менее экономика выдержала это испытание и сумела абсорбировать шок от "эффекта текилы". Рынки восстановились, депозиты вернулись на прежнее место и даже возросли. Переизбрание К. Менема на пост президента в 1995 г. было воспринято в стране и за рубежом как гарантия поддержания политической стабильности и сохранения неолиберального курса, и в 1997 г. хозяйственный рост возобновился. Но внимательным наблюдателям стало очевидно, что модель нуждается в сильных дополнительных импульсах и – весьма возможно – в определенной коррекции.

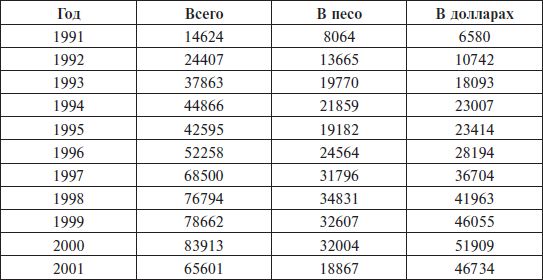

Таблица 7.6 Депозиты банковской системы Аргентины в 1991–2001 гг. (млн дол.)

Составлено по: Ministerio de Economia. – www.mecon.gov.ar

Это было тем более необходимо, что страна столкнулась с трудностями на внешних рынках. После динамичного увеличения экспорта в первой половине и середине 1990-х гг. его рост прекратился в 1998 г., а в 1999 г. – объем экспортных поставок сократился почти на 12 % (см. табл. 7.1). Анализ сложившейся ситуации позволяет назвать несколько причин данного явления. Во-первых, отсутствие активной – в хорошем смысле слова – агрессивной государственной политики поощрения экспорта. Во-вторых, структура внешних поставок, в которой лидирующую роль продолжали играть сельскохозяйственные и некоторые другие сырьевые товары, цены на которые отличаются особой волатильностью. Именно в этот период – в конце 1990-х гг. – произошло очередное падение мировых цен на основные продукты аргентинского экспорта и для страны ухудшились условия внешнеторгового обмена. В-третьих, "бразилизация" внешней торговли Аргентины, ее "зацикленность" на рынки соседнего государства. В результате любые перепады конъюнктуры на бразильском рынке оказывали сильное влияние на аргентинскую внешнюю торговлю. В-четвертых, происшедшая в этот период ревалоризация доллара США (в 1996–2001 гг. обменный курс доллара к евро вырос с 0,85 до 1,23), что благодаря привязке песо к американской валюте привело к повышению цен на аргентинские (прежде всего промышленные) товары относительно продукции других государств. Таким образом, имела место комбинация ряда негативных воздействий. С одной стороны, просматривалось падение мировых цен на сельскохозяйственное сырье, со сбытом которого у Аргентины обычно не было проблем, а с другой – выросла относительная стоимость национальной индустриальной продукции, чья внешняя реализация всегда происходила в острой конкурентной борьбе.

В этих условиях правительство К. Менема должно было тем или иным способом демпфировать негативные для Аргентины факторы. Как показали дальнейшие события, Д. Кавалло усматривал главный потенциал совершенствования модели в проведении налоговой реформы, решительном наступлении на коррупцию, теневую экономику, разного рода мафиозные структуры, сложившиеся и процветавшие в аргентинской экономике, в общем повышении эффективности государственных учреждений и ведомств, включая сокращение численности персонала, в урезании прав профсоюзов. По существу, речь шла об углублении неолиберального характера процесса модернизации, избавлении страны от "родимых пятен" перонистского и авторитарного прошлого281.

Эти идеи не нашли сочувствия у большинства лидеров ХП, которых позиция Д. Кавалло все больше раздражала, поскольку многое из того, что критиковал "суп ер министр", они не без оснований относили на личный счет. К. Менем, в свою очередь, не слишком вдавался в нюансы экономических дискуссий, но также был недоволен возросшей самостоятельностью Д. Кавалло и его усилившимися персональными политическими претензиями. В итоге, когда уже было необходимо "прописать" неолиберальной модели новые сильнодействующие лекарства, К. Менем в июле 1996 г. уволил Д. Кавалло и назначил на его место президента Центрального банка Роке Фернандеса, довольно бесцветного деятеля, который, как отмечал Мариано Грондона, вместо проведения серьезного "лечения" стал давать заболевающей аргентинской экономике "аспирин"282.

К. Менем и Р. Фернандес явно рассчитывали, что рыночная модель уже набрала достаточную кинетическую энергию и вполне может обойтись "автопилотом". Однако ситуация, как внутри страны, так и в мире, складывалась не в их пользу. Все сильнее давали о себе знать те хозяйственные и социальные проблемы, о которых шла речь выше, а экономика стала проявлять признаки перегрева и усталости, что увеличивало недовольство менемистским правлением [41] . За пределами страны на фоне экономической рецессии в целом ряде районов мира один за другим разразились два острейших финансовых кризиса: азиатский 1997 г. и российский 1998 г. ("эффект водки")ш.

Избавившись от самого "либерального либерала" Д. Кавалло и сделав ставку на его бледное подобие – Р. Фернандеса, менемистская верхушка не смогла включить никакие дополнительные механизмы защиты экономики от новых шоков и потрясений и ограничилась дрейфом в прежнем русле неолиберализма без каких-либо серьезных корректировок. Результат не замедлил сказаться: с августа 1998 г. экономический рост прекратился, а уже с четвертого квартала того же года началось перманентное сокращение объема ВВП. Затем последовал новый сильнейший внешний удар. В январе 1999 г. Бразилия – крупнейший торговый партнер – отказалась от практики мини-девальваций своей валюты и в одночасье обесценила реал по отношению к доллару (а значит, и к аргентинскому песо) более чем на 40 %, сделав многие промышленные товары партнера по МЕРКОСУР окончательно неконкурентоспособными на бразильских рынках.