Вдохновляемый примером М.Тэтчер, К. Менем представил свой проект приватизации госсобственности в качестве попытки создать в Аргентине "народный капитализм" и превратить "пролетариев в собственников" ("proletaries en propietarios") [26] . Как писал Анхель Хосами, "новое правительство перонистов Менема заняло места в неолиберальном приватизаторском вагоне, объявив о срочной необходимости сделать аргентинской экономике серьезную хирургическую операцию"179. Перонисты, которые не давали Р. Альфонсину провести весьма ограниченную приватизацию, были готовы практически к тотальной, или, как образно писала З.И. Романова, "ковровой", приватизации180. И действительно, в частные руки перешли не только госпредприятия-лидеры (вплоть до военных заводов), но и самые разнообразные, принадлежавшие государству хозяйственные объекты, включая метрополитен, ипподром, зоопарк, телеканалы, радиостанции и почту.

Характерной внутриполитической особенностью процесса приватизации в Аргентине было почти полное отсутствие (особенно на первом этапе) какой-либо организованной оппозиции данному процессу, как это неизменно бывало в прошлом в ходе практически всех попыток ликвидировать государственный сектор. В 1990-е гг. ситуация круто изменилась по ряду причин. Во-первых, сам госсектор уже в течение длительного времени находился под огнем критики за плохой менеджмент, низкую рентабельность (нередко – убыточность) многих предприятий и неудовлетворительное качество выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. В целом такие обвинения были справедливы, другое дело – мало кто задумывался, в чем были реальные причины невысокой эффективности госпредприятий. Как бы то ни было, в пропагандистском плане власти хорошо подготовили общественное мнение к демонтажу госсектора. Во-вторых, не было ни одной весомой политической силы в стране, которая выступала (или могла авторитетно выступать) против приватизации. В самом деле, ГРС не могла этого делать, поскольку сама выдвигала приватизационную программу, СДЦ традиционно требовала покончить с участием государства в экономике, "менемисты" сумели переломить неизменно "государственническую" позицию ХП, а левые партии и группы были слишком слабы, чтобы их протестующий голос кто-то услышал. Более того, кардинальная перемена настроений в руководстве перонизма повлияла и на позицию профсоюзов – непримиримых противников приватизации. Теперь основные профессиональные объединения, как минимум, сохраняли нейтралитет и ждали развития событий. С другой стороны, мощную поддержку планам правительства оказали все самые влиятельные организации бизнес-сообщества, давно не имевшие такой блестящей возможности расширить зону "свободного предпринимательства" и включить в нее сферы, традиционно закрытые для частных компаний. С политической точки зрения ничто не мешало тандему К. Менем – Д. Кавалло реализовывать свои планы.

В макроэкономическом смысле аргентинские неолиберальные реформаторы обосновывали проведение приватизации тремя основными соображениями. Первое - стремлением к повышению эффективности предприятий, находившихся в государственной собственности и своей неудовлетворительной работой "тормозивших" общий прогресс национальной экономики. Второе - императивной необходимостью ликвидировать хроническую дефицитность федерального бюджета, в основе чего как раз и лежала убыточность государственных предприятий. Третье - стратегической задачей остановить быстрый рост суверенного долга, который формировался в решающей степени из-за огромных внутренних и внешних заимствований центральных властей и компаний, принадлежавших государству. В дальнейшем мы увидим, в какой степени "менемистам" удалось достичь этих целей, проводя приватизацию.

Case study

ЭНТЕЛЬ, телекоммуникации

Телефонная связь в Аргентине начала развиваться в конце XIX в., когда швейцарский капитал основал небольшую компанию, позднее перекупленную англичанами. В 30-х годах XX в. в стране обосновалась американская монополия ИТТ, поставленная в 1948 г. под государственный контроль правительством Х.Д. Перона. В 1956 г. была создана 100 %-ная государственная "Эмпреса насиональ де телекомуникасьонес" (ЭНТЕЛЬ), ставшая монополистом отрасли. Постепенно ЭНТЕЛЬ превратилась в вопиющий пример неэффективности и коррупции (установка новой телефонной линии либо осуществлялась за взятку, либо могла тянуться 10–15 лет). Логично, что уже через два месяца после прихода к власти К. Менем подписал декрет о приватизации компании. При этом в правительстве даже не скрывали, что хотят сделать из сделки с ЭНТЕЛЬ своего рода приватизационную модель, образец рыночной операции. Не случайно во главе процесса была поставлена М.Х. Альсогарай – большего рыночника и либерала трудно было себе представить. Чтобы сделать коммерческое предложение как можно более привлекательным, государство в период до начала торгов на 90 % повысило тарифы на телефонную связь, приняло на себя все долги ЭНТЕЛЬ (порядка 2 млрд дол.) и взяло обязательство субсидировать в дальнейшем нового собственника в том случае, если его прибыли составят меньше 16 %Ь годовых. Несмотря на то что активы ЭНТЕЛЬ были оценены в 3,1 млрд дол., стартовая цена для международных торгов по этой компании (было выставлено на продажу 60 % ее акций) составила только 1 млрд дол. Остальной акционерный пакет распределялся следующим образом: 30 % оставалось в руках государства, которое некоторое время спустя реализовало их на Фондовой бирже, а 10 % в соответствии с установленным порядком перешли в руки персонала ЭНТЕЛЬ. По итогам тендера владельцами бывшей телефонной монополии, разделившими ее на две самостоятельные бизнес-структуры, стали международные консорциумы, один из которых возглавила ведущая испанская телекоммуникационная компания "Телефоника", а другой – французский концерн "Франс Телеком". В первом случае победитель торгов заплатил 114 млн дол. наличными и внес на сумму 2 720 млн дол. аргентинских долговых инструментов, рыночная стоимость которых не превышала 500 млн дол., во втором – соответственно 100 млн дол. наличными и 2 101 млн дол. в долговых бумагах.

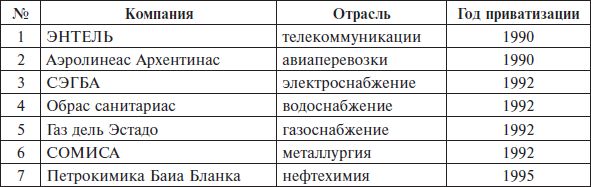

В период 1990–1999 гг. в Аргентине было приватизировано около 110 крупных госкомпаний и передано в частные руки свыше 40 концессий. Общий размер финансовых средств, полученных государством, измерялся цифрой порядка 30 млрд дол., из которых 20 млрд были получены наличными, а 10 млрд – в виде ценных бумаг и аргентинских суверенных долговых обязательств, так называемые операции "долги за активы " (debl-for-equity-swaps). Иногда исследователи приводят немного иные цифры, но они не меняют общей картины: аргентинская приватизация носила масштабный характер, была проведена в исторически сжатые сроки и с технической точки зрения отличалась сравнительно высокой степенью организации. Курс на денационализацию экономики на определенном этапе стал важным инструментом финансирования бюджетного дефицита. Вместе с тем в целом ряде случаев (как, например, с ЭНТЕЛЬ) государственные активы приобретались приватизаторами по ценам значительно ниже рыночных, что нередко использовалось противниками К. Менема для политических атак на его правительство. Власти сознательно шли на такого рода издержки, рассчитывая в конечном счете укрепить конкурентные (рыночные) начала экономики. В Розовом доме считали, что главное состояло в том, чтобы на месте убыточных госмонополий создать конкурирующие между собой высокорентабельные частные фирмы и таким образом повысить эффективность производства товаров и услуг. При этом отраслевая направленность приватизационного процесса, вполне естественно, детерминировалась структурой госсектора, в котором главный удельный вес приходился на компании, предоставлявшие коммунальные услуги (телефонная связь, газ, электричество, водоснабжение), а также банковские учреждения и транспорт. Все они были приватизированы в 1990–1999 гг. (см. табл. 4.1). Кроме того, под паровой каток приватизации попали металлургические предприятия, тепловые и гидроэлектростанции, страховые общества, морские и речные порты, фирмы, обслуживающие внешнеторговые операции (погрузка-разгрузка грузов и т. д.), судостроительные верфи.

Таблица 4.1 Ведущие государственные компании, перешедшие в частные руки в 1990–1999 гг.