В платформе радикалов, выработанной накануне президентских выборов 1983 г., резонно отмечалось, что хозяйственные трудности "были беспрецедентными", и формулировались основные задачи экономической политики будущего правительства. В их числе: перераспределение доходов в пользу наиболее бедных слоев населения и борьба с безработицей, что должно было увеличить внутренний рынок и служить стимулом экономического роста; расширение сельскохозяйственного производства, имеющего "приоритетное значение" с точки зрения внешнеторговых интересов; максимальное использование производственных мощностей в индустрии; расширение жилищного строительства; резкое снижение уровня инфляции, ставшей одной из острейших проблем аргентинской экономики; оздоровление валютно-финансовой системы; сужение сферы деятельности государственного сектора в экономике путем передачи в частные руки ("приватизации") ряда компаний, не имеющих "стратегического значения"117.

Программа ГРС содержала ряд разумных и обоснованных положений и целей. Весь вопрос заключался в том, в какой степени радикалы были готовы провести в жизнь намеченный курс. Успех их экономической стратегии зависел как от конкретных действий правительства, так и от многих внутренних и внешних факторов политического и финансового характера. В конце декабря 1983 г. министр экономики Бернардо Гриспун представил первый план кабинета Р. Альфонсина в хозяйственной области. В документе подтверждались и уточнялись предвыборные обещания радикалов и прослеживалось явное концептуальное влияние перераспределительной модели прошлых времен. Так, на 12 % повышалась заработная плата, и предусматривалась ее индексация в дальнейшем в соответствии с темпами инфляции. Вводился частичный контроль над ценами, а также декларировалось намерение увеличить субсидии малым и средним предприятиям и оградить местных производителей от зарубежной конкуренции с помощью высоких таможенных тарифов. Аграрному сектору было обещано снижение экспортных налогов118. Нет необходимости доказывать, что намерения администрации радикалов не встретили сочувствия значительной части крупного аргентинского бизнеса, многие представители которого встали в оппозицию правительству, с самого начала осложнив и без того непростую задачу хозяйственной стабилизации.

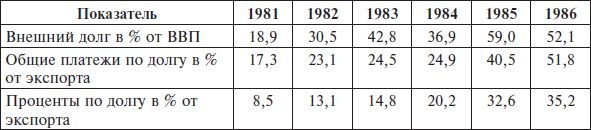

Огромных усилий от экономического блока кабинета Р. Альфонсина потребовало обслуживание суверенного внешнего долга : только в 1984–1985 гг. Аргентина выплатила в счет погашения внешней задолженности порядка 5,4 млрд дол., что составило около 33 % всех поступлений от экспорта. Долг между тем не только не уменьшился, но, напротив, возрос в 1986 г. до 47 млрд дол., в результате чего ощутимо увеличилась финансовая нагрузка на экономику (см. табл. 3.2). "Внешняя задолженность, – отмечалось в документе, выработанном в июле 1986 г. представителями большинства политических и общественных организаций Аргентины, – сегодня затрагивает все стороны национальной жизни, прямо и ежедневно давит на каждого аргентинца. Настолько велик размер долга и так очевидно опустошительное воздействие выплаты процентов, что общепризнано его превращение в ключевую для страны проблему"119.

Таблица 3.2 Долговая нагрузка на аргентинскую экономику (1981–1986 гг.)

Составлено по: World Bank. World Debt Tables. Washington, 1989.

Придя к власти, ГРС был вынужден принять условия МВФ и продолжать выплату огромных сумм в счет погашения внешней задолженности. Параллельно правительство радикалов искало решение проблемы с помощью так называемой " капитализации " внешнего долга, суть которой состояла в следующем. Иностранные банки-кредиторы продавали ТНК (со скидкой 30–40 %) долговые обязательства Аргентины. Корпорации, в свою очередь, предъявляли их Центральному банку для оплаты в местной валюте и использовали вырученные таким образом средства для расширения своих позиций в аргентинской экономике. Путем такого рода "капитализации" отчасти можно было сократить объем внешней задолженности и тем самым уменьшить бремя ее обслуживания. Но очевидно и другое. "Капитализация" внешнего долга позволила ТНК по бросовым ценам скупить местные аргентинские фирмы, наподобие того, как это произошло в Чили, где механизм "капитализации" "работал" уже не один год (что, однако, не привело к сколько-нибудь существенному сокращению объема внешнего долга). Именно поэтому такого рода путь решения долговой проблемы вызвал критику со стороны многих политических и общественных деятелей, экономистов и социологов, назвавших "капитализацию" внешнего долга способом "экспроприации" экономик развивающихся стран транснациональным капиталом.

Между тем долговая проблема была далеко не единственной "головной болью" Розового дома в середине 1980-х гг. Стержнем экономической политики правительства радикалов стал поиск мер, способных обуздать инфляцию, уровень которой в первой половине 1985 г. достигал 25–30 % в месяц, что служило главным препятствием на пути оздоровления экономики, осуществления структурных преобразований. План борьбы с инфляцией был разработан группой экономистов-радикалов во главе с Хуаном Сурруилем, занявшим в феврале 1985 г. пост министра экономики. В конце марта того же года X. Сурруиль представил конкретные предложения, а 14 июня 1985 г. был объявлен комплекс антиинфляционных мер, получивший название "План Аустраль". Он включил следующие основные меры: денежную реформу (на смену обесцененному песо пришел аустраль, обменный курс которого на основные мировые валюты первоначально превышал курс доллара); прекращение безудержной эмиссии денежных знаков (за счет чего ранее покрывался хронический дефицит федерального бюджета); резкое сокращение государственных расходов; жесткий контроль – по существу, замораживание – заработной платы. Одновременно планировался второй этап осуществления "Плана Аустраль": программа поощрения экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции, приватизация предприятий госсектора, рациональное использование природных ресурсов, реформа банковской системы и т. д.

В результате реализации первого этапа "Плана Аустраль" властям удалось снизить уровень инфляции: с 30,5 % в июне 1985 г. до 6,2 в июле, 3,1 % в августе и 2 % в сентябре120. Это позволило в известной степени стабилизировать экономическую обстановку, "укрепить репутацию" Аргентины в глазах ее внешнеэкономических партнеров. Определенный – правда, кратковременный – эффект имела политика поощрения экспорта, что коснулось, в первую очередь, крупных компаний. Так, если в

1984 г. объем экспорта 25 ведущих фирм Аргентины составил 1,1 млрд дол., то в 1985 г. он превысил 1,8 млрд дол.121 В последнем квартале 1985 г. и в первой половине 1986 г. было отмечено оживление хозяйственной деятельности, имел место рост производства. В этой ситуации правительством были задействованы дополнительные рычаги структурной перестройки. Упор делался на поощрение частной инициативы, привлечение инвестиций из-за рубежа. Еще в марте 1985 г., выступая в Хьюстоне (США), Р. Альфонсин призвал нефтяные ТНК шире участвовать в разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на территории Аргентины. В сентябре 1986 г. были подписаны первые контракты такого рода, и в результате страна добилась самообеспечения нефтью, что явилось бесспорным успехом кабинета радикалов. Одновременно были разработаны планы приватизации некоторых крупных государственных предприятий. В том числе: "Аустраль" (авиатранспортная), "Атанор" (химическая), "Петрокимика Москони" (нефтехимическая), "Петрокимика Баиа Бланка" (нефтехимическая).

Однако отдельные положительные результаты осуществления "Плана Аустраль" не устранили (и не могли устранить) накопившиеся за десятилетия проблемы и противоречия. Это дало о себе знать уже в середине 1986 г. Так, уровень инфляции в августе достиг 8,8 % и с большим трудом был снижен до 7,2 % в сентябре122. Из-за падения цен на мировом рынке на сельскохозяйственную продукцию весьма существенно – с 8,4 млрд дол. в 1985 г. до 6,9 млрд в 1986 г. – сократились поступления от экспорта123. "Хрупкой экономической стабильности, достигнутой "Планом Аустраль"… – отмечал исследователь Габриэль Гринберг, – оказалось недостаточно, чтобы развязать гордиев узел проблем аргентинской экономики"124. И действительно, хозяйственное положение оставалось чрезвычайно сложным, а цели, провозглашенные в программных документах ГРС, не были достигнуты. Одна из главных причин этого состояла в том, что правительство Р. Альфонсина вынужденно проводило свою политику в макроэкономических условиях, созданных в период "Процесса" и отмеченных доминирующим влиянием ТНК, ТНБ и "капитанов индустрии". Именно эти круги всеми возможными способами пытались сохранить ту модель развития, которая была взята на вооружение во времена диктатуры, и с этой целью оказывали давление на правительство, "корректируя" его экономический курс. Все это вело к одному: в правящих кругах и в целом в обществе не прекращалась напряженная борьба по вопросам экономической стратегии, что затрудняло последовательное проведение намеченного курса, исключало возможность модернизации.

В ловушке неэффективности: расчеты и просчеты хозяйственного реформирования