Общим для всех концепций экономической эффективности создания региональных экономических объединений является идея о том, что подобного рода региональные договоренности снижают "потери на трение" во взаимной торговле и взаиморасчетах стран-участниц, а также ведут к повышению их благосостояния. Однако следует отметить, что при этом остаются открытыми несколько вопросов, весьма важных для принимающих решения политиков, а именно: об относительной полезности таких объединений для разных участников (кто выиграет относительно больше, а кто – относительно меньше) и как в результате внутри объединения изменится баланс богатства и влияния между его участниками. Важна и другая проблема: какие группы интересов в том или ином государстве от таких схем выигрывают, а какие – проигрывают. И, наконец, не последним является и вопрос об относительном перераспределении выгоды от государства (таможенные сборы) к бизнесу. В практической политике такие последствия создания региональных схем интеграции могут иметь большее значение, чем соображения об общей выгоде подобных проектов.

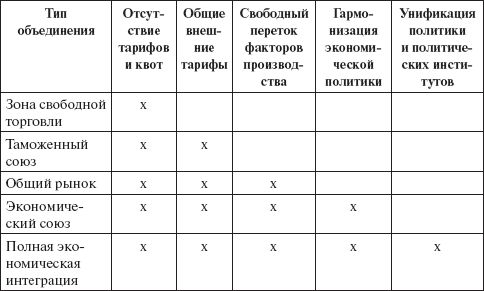

Вместе с тем уже достаточно давно стала очевидной тесная взаимосвязь между экономической и политической интеграцией. Одна из точек зрения на эту взаимосвязь была подробно разработана на европейском материале и состоит в том, что экономическое сотрудничество влечет за собой углубление сотрудничества в политике, вплоть до унификации политических институтов. Иллюстрацией данного подхода служит модель экономической интеграции Б. Баласса (табл. 6.1) [95] .

Таблица 6.1

Уровни интеграции

Существует также весьма аргументированная точка зрения, согласно которой двигателем экономической интеграции являются в первую очередь политические интересы, и они же порой становятся препятствием для экономической интеграции, несмотря на очевидные "денежные" выгоды. По нашему мнению, данный подход не только интересен, но и хорошо применим к российской ситуации, где региональные схемы экономической интеграции формулируются не столько бизнес-сообществом, сколько политическим руководством страны.

С точки зрения политической науки интерес государства к формированию интеграционных схем можно объяснить и описать как минимум двумя способами: с позиции анализа институтов и их функций, а также как часть общей политики государства по укреплению своего влияния в конкурентной среде международных отношений. Соответственно данные подходы будут представлять школы функционализма и реализма.

Функциональный анализ исходит из того, что государства создают различные международные институты (в том числе и региональные) для решения неких функциональных задач. Согласно такой точке зрения укрепление региональных торгово-экономических связей подталкивает государства к созданию институтов, которые продвинут эти связи на новый уровень и тем самым повысят благосостояние участников [96] . Существенное воздействие на этот процесс могут оказывать негосударственные игроки. Так, Э. Хаас показал, как группы бизнес-интересов и некоторые политические партии европейских стран способствовали созданию единой Европы [97] . Вновь образованные институты ведут работу по решению экономических задач, повышают благосостояние заинтересованных групп и благодаря этому завоевывают себе дополнительную политическую поддержку в дальнейшем расширении институтов.

В последние десятилетия классические аргументы функционалистов были дополнены еще несколькими интересными положениями. Представлены свидетельства тому, что региональные интеграционные институты способны в какой-то степени компенсировать "провалы" рынка ( market failures ) [98] . Международные институты регионального уровня стимулируют государства к расширению сотрудничества также и благодаря тому, что минимизируют проблему коллективных действий (трудности взаимодействия большого числа участников и соблазн "проехаться зайцем" за счет других участников). Минимизация достигается как появлением возможности увязывать множество разных вопросов и тем самым повышать для государств потенциальный ущерб при невыполнении договоренностей, так и удлинением горизонта планирования, что дает государствам больше оснований проводить политику взаимности в долгосрочной перспективе [99] .

Вместе с тем объяснения стимулов к созданию региональных объединений, предлагаемые функционалистами, на наш взгляд, достаточно далеки от мэйнстрима российского политического мышления. Современная российская внешняя политика в существенной степени построена на видении мира с позиций реализма и конкурентной среды, поэтому основное внимание в анализе движущих сил создания региональных объединений, видимо, следует уделять концепциям, предложенным школой реализма.

Первая из таких концепций – демонстрация зависимости векторов расширения торговли и создания экономических блоков от системы военно-политических связей государства. Е. Мэнсфилд и Дж. Гова в свое время провели подробный сравнительный анализ географии и интенсивности военно-политических союзов с географией и интенсивностью мировой торговли и пришли к выводу о том, что военно-политические связи являются определяющим фактором в укреплении торгово-экономического и финансового сотрудничества [100] . Иными словами, было показано, что экономические региональные объединения, как правило, – это продукт военно-политического сотрудничества и что государства в большей степени склонны либерализовывать свою торговлю с политическими союзниками, чем с соперниками.

Другая отправная точка анализа региональных объединений в духе реализма – понимание региона как системы, формируемой и управляемой региональной державой-гегемоном. В отличие от мировой системы региональная система не является закрытой и при анализе выстраиваемых в ней взаимосвязей необходимо учитывать наличие внешних для нее факторов как военно-политического, так и финансово-экономического свойства. Тем не менее в ее центре находится региональный лидер, у которого есть и потенциал, и воля выстраивать архитектуру региональной политической, экономической и финансовой систем.

Региональный военно-политический гегемон в своей политике региональной экономической интеграции руководствуется двумя основными стимулами.

Один из них заключается в следующем. Внешняя торговля генерирует выигрыш в экономической эффективности, а тот может использоваться как способ укрепления военно-политической мощи державы. По этой причине у регионального гегемона нет сильной заинтересованности в расширении торговли с потенциальными соперниками и, наоборот, есть интерес к созданию регионального объединения, отделенного от соперника общим таможенным тарифом. Установление такого тарифа призвано перераспределить выигрыши от торговли в пользу державы – организатора таможенного союза. Другой стимул состоит в том, что коммерческое усиление политических союзников укрепляет союз в целом и его лидера в том числе [101] .

Схожие по природе механизмы действуют и в рамках региональных валютных интеграционных проектов, т.е. валютных зон. В своем исследовании валютных зон Б. Коэн подчеркивает, что архитектура валютных зон и отношения политического влияния между их участниками находятся во взаимосвязи, причем отношения военно-политического доминирования первичны [102] . Параллельно с расширением географического пространства использования некой валюты расширяется и зона политического влияния государства, которое эту валюту эмитирует. Остальные государства – участники валютной зоны начинают зависеть в обеспечении своей финансовой стабильности от государства-гегемона. Но и свобода рук государства-гегемона в своей денежной политике оказывается ограниченной – местный центр региональной финансовой системы вынужден поддерживать доверие к своей валюте и проводить стабильную денежную политику.

Концепция регионального доминирования позволяет выявить и политические стимулы "малых" государств региона к вступлению в региональные экономические объединения с крупной державой.

Во-первых, вместе с региональной системой экономической интеграции "малые" страны получают и определенные политические экстерналии: укрепление легитимности правящих режимов и неформальных отношений в области безопасности, вытекающие из экономической близости страны с региональным гегемоном [103] . Поскольку в современном мире основные угрозы безопасности государств являются внутренними, а не внешними, подобные отношения с региональным гегемоном очень ценны для правящих элит. Интересен аргумент, согласно которому новые страны становятся участниками экономических объединений и потому, что видят пример соседей и боятся остаться "за бортом" неких потенциально важных процессов. Таким образом, появление соглашений стимулирует заключение новых договоренностей, к которым новые государства присоединяются частично из соображений конкуренции, частично из-за желания войти в уже доказавшие свою эффективность группировки.

Во-вторых, строительство общих с гегемоном институтов экономической интеграции предоставляет другим участникам проекта некоторые инструменты сдерживания гегемона в его экспансионизме и возможность участия в выработке коллективных решений. В отсутствие экономических интеграционных соглашений страны лишаются платформы для согласования своих внешнеполитических интересов.