Для того чтобы определить возможности и пределы влияния отечественной энергетической политики, необходимо рассмотреть политико-экономические тренды в центрах потребления российской энергии. В случае российского экспорта энергоносителей именно Европейский Союз представляет собой второй по величине центр потребления нефти и газа в мире. Некоторые государства ЕС являются передовыми производителями и экспортерами энергетических технологий. Сам же Евросоюз создает новые нормы и правила трансграничного рынка газа и электроэнергии, которую пытается экспортировать за свои пределы.

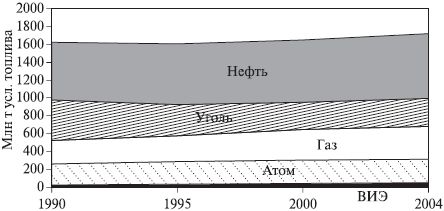

Первичные энергоресурсы и рынки Европейского Союза: структура, регулирование и перспективы. За последние 20 лет расстановка первичных энергетических ресурсов (ПЭР) в валовом энергетическом потреблении ЕС значительно изменилась. Так, рис. 5.4 показывает уменьшение доли потребления угля до 16% всего потребления энергии и увеличение доли потребления природного газа почти до 25%. Стагнация нефтяной отрасли также очевидна, но нефть остается основным продуктом энергетического потребления (4%). Атомная энергия занимает около 15%, и, как будет показано ниже, существует тенденция к снижению инвестиций в новые атомные реакторы. За два последних десятилетия в абсолютном исчислении количество установок возобновляемых источников энергии увеличилось в разы, но в относительном – их доля составляет только незначительную часть общего ее потребления.

Интересно и то, что доля российского газа в структуре ПЭР ЕС незначительна: в тоннах условного топлива она составляет чуть выше 6% всего потребления энергии. Тем не менее на самом рынке газа Россия играет гораздо большую роль.

Рис. 5.4. Энергетический баланс ЕС в 1990–2005 гг.

Источник: European Commission, Energy and Transport in Figures, 2006.

При этом следует отметить, что государства Европы способны повлиять на трансформацию энергетических рынков, а также повысить эластичность спроса на энергию. В частности, за последние 35 лет большинство стран Западной Европы смогли успешно снизить энергоемкость своих экономик. Кроме того, в результате политизации энергетических отношений с Россией наблюдается "реванш" угольной и атомной энергии. В то же время нефтегазовая отрасль останется главенствующей, но в ней постоянно увеличивается доля рыночных механизмов, которые снижают возможности достижения двусторонних "сепаратных" соглашений с поставщиком, чем Россия ранее успешно пользовалась.

ЕС и угольная промышленность. Уголь является наиболее надежным ПЭР Европы, так как именно им ЕС может обеспечить себя сам. Однако уже несколько десятилетий доля угля в балансе ПЭР европейских государств снижается, поскольку при его сжигании происходят выбросы парниковых газов. В связи с этим существует целый ряд европейских программ, которые поддерживают проекты каптирования выбросов при производстве угля. Такую технологию называют "чистый уголь". Политическая поддержка развития чистого угля очевидна, несмотря на неопределенность степени его конкурентоспособности.

Исходя из того, что уголь используется в первую очередь для генерирования электроэнергии, он входит в определенную конкуренцию с газовой отраслью. Здесь государства ЕС стоят перед дилеммой: поддерживать конкурентоспособный, но дефицитный природный газ или субсидировать надежную, но капиталоемкую угольную промышленность. Например, отказ от угля стратегически невыгоден Польше, которая хотела бы импортировать меньше российского газа. Германия также не готова отказаться от субсидирования угольной отрасли, но скорее по социальным причинам. Таким образом, необходимо отметить, что ЕС может стать энергетически достаточным в случае развития технологий чистого угля. Именно уголь явится основным конкурентом газу в потреблении электроэнергии в случае повышения тарифов на газ или же срыва поставок.

Евратом и атомная энергия ЕС. Развитие атомной энергии в ЕС в настоящий момент ограничивается. Тем не менее с ростом опасений энергетической нестабильности углеводородных поставок ядерное топливо может получить бо́льшую популярность среди государств – членов ЕС.

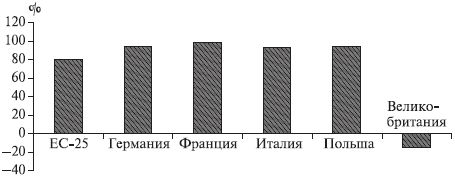

Нефтяная отрасль в ЕС. В отличие от угольной промышленности и атомной энергии, Европа в целом зависит от импорта нефти Крупнейшие экономические державы ЕС – Германия и Франция – зависят от импорта нефти почти на 100% (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Зависимость от импорта нефти

Источник: European Commission, Energy and Transport in Figures, 2006.

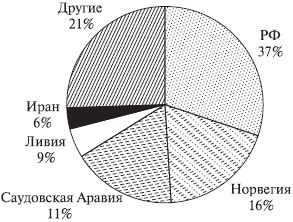

В 2000 г. прогнозируемый уровень зависимости от импорта к 2010 г. составлял 80% [78] , но этот уровень был достигнут уже к 2005 г. Здесь следует учесть падение производства и добычи нефти на Северном море и постепенный переход Великобритании из экспортера в импортера нефти. В импорте нефти 2005 г. (рис. 5.6) Россия и страны СНГ составляют наибольший процент за счет рынков Восточной Европы. Далее следуют Норвегия, Саудовская Аравия, Ливия и Иран. Около 1/3 нефти перепродается на спотовых рынках. Чаще всего данная нефть перевозится танкерами из стран Персидского залива и Африки и еще до доставки на европейские терминалы меняет хозяина по нескольку раз. Это делает почти невозможным определить происхождение сырья.

Рис. 5.6. Источник импорта нефти в ЕС

Источник: European Commission, Energy and Transport in Figures, 2006.

Политика ЕС: Накопление аварийных запасов нефти, повышение эффективности собственной добычи и диверсификация поставок.

Кризис в Суэцком канале заставил европейцев задуматься о создании аварийных запасов нефти. В 1968 г. была утверждена Директива 68/414 по учреждению хранилищ в каждом государстве Сообщества. После кризиса 1973 г. ЕС издал рамочную Директиву 73/238 по борьбе с негативными эффектами нефтяного шока. В случае кризиса резервы должны обеспечить поставки нефти в течение трех месяцев.

Поддержка нефтегазовых технологий сконцентрирована в странах – производителях углеводородов. Однако государства-потребители, в первую очередь Франция и Италия, также имеют опыт развития минеральных ресурсов, трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Европейская интеграция положительно отразилась на гармонизации технологий в нефтяной отрасли. Концентрация финансов на наднациональном уровне оказалась достаточно эффективной для разработки новых технологий бурения и нефтепереработки. Развитие общих стандартов касалось прежде всего сокращения потерь нефти при добыче. С 1980 по 2007 г. потери нефти при добыче в ЕС сократились на 30%.

Специфика стран Восточной Европы. В отличие от Западной Европы Восточная Европа снабжается нефтью через трубопровод "Дружба". Именно этот нефтепровод, построенный еще во времена СЭВа, занимает здесь ключевое место. Структура нефтепровода была рассчитана на снабжение социалистических стран, поэтому данная сеть не связана с западноевропейскими трубопроводами и нефтеперерабатывающими заводами. Регулирование нефтепроводов осуществляют национальные компании, которые сохранили монополистическую структуру управления со времен плановой экономики. Подобная ситуация характерна для всех стран Восточной Европы, за исключением Чешской республики: монополистами выступают PERN в Польше, Transnafta в Словакии, MOL в Венгрии. В этих странах регулирование нефтепроводов остается национальным.

Специфика рынков нефти Восточной Европы состоит в ее зависимости от поставок из России. Как известно, российская нефть смешивается при экспорте. Так, наша нефть, идущая по трубопроводу "Дружба", содержит и тяжелую, и высокооктановую нефть. При резком подъеме спроса на нефть и мировых ценах между 60 и 70 долл. за 1 баррель, разрыв цен между высокооктановой и тяжелой нефтью увеличился почти на 10 долл. США. Импорт российской смеси, идущей под маркой "Уралс", устраивает новые государства – члены ЕС. Они покупают нефть значительно дешевле, чем их западные партнеры. В свою очередь, это делает невозможным рафинировать высокооктановую нефть из Северного моря или с Ближнего Востока на нефтеперерабатывающих заводах Восточной Европы из-за технической несовместимости, что подчеркивает слабую интеграцию рынков нефти западной и восточной частей ЕС, между ними остается разрыв. В краткосрочной перспективе сильный разрыв цен между российской "Уралс" и высокооктановой нефтью будет поддерживать нежелание новых членов ЕС устанавливать западноевропейские нормы по нефтепереработке. Однако в результате повышения стандартов нефтепереработки доля российской нефти в странах Восточной Европы может начать снижаться.

С постепенным сокращением доли нефтепровода "Дружба" в российском экспорте теряется и традиционная связь Восточной Европы с импортом российской нефти. При этом Польша и Хорватия имеют выходы к открытым морям, что дает им возможность импортировать нефть танкерами.

Достаточно парадоксально, но отечественным поставщикам, скорее, выгодно продолжать смешение нефти, поскольку это делает российскую нефть дешевле и привлекательнее для стран Восточной Европы. При переходе на более высокооктановые сорта экспорта нефти Россия имеет шансы потерять свои традиционные рынки.