И все чаще я задумываюсь о том, кто же была та причудливая старуха, бродившая как-то тридцать лет назад по нижним залам; на что глядела она из своего угла, когда наступало мгновение, запечатленное на старом снимке. И я говорю себе: может быть ей полюбился мальчик, встреченный ею в тенистой зале и скоро уведенный прочь отцом; и, не найдя их и возвратясь в ту же залу, она глядела загадочно, пристально на черную витрину, у которой он недавно стоял. Потом призрачная фантоша в недрах стереоскопа стала стеречь мертвенным взором витрину со скарабеями: ведь у этой витрины увидала она когда-то полюбившийся ей детский облик; и этим взором, затаившим в себе ее выцветшую думу о мальчике, она охраняла в далеком доме вечный покой моего двойника; ревниво боясь, чтобы не похитили его из ее печальных областей; оберегая его тайну и с нею все иные тайны прошлого… Я не знаю и страшусь знать, кем была она в нашем, живом мире, когда в туманном детстве я встретился с ней; но из владений ее двойника не уйти призраку мальчика, что сидит теперь во мраке невозвратной комнаты. Так размышляю я, а остов стереоскопа стоит на столе, освещенный лампою; и предо мною лежит темный скарабей, тайна тех грустных стран и моего отроческого двойника, похищенная у старухи.

Комментарии

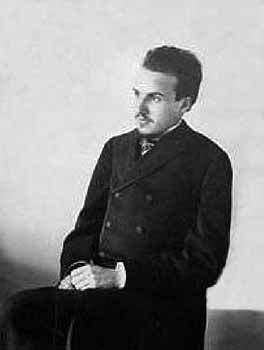

Александр Павлович Иванов родился в Петербурге 11 (23) октября 1876 г. Его отец, Павел Александрович (незаконный сын писателя А. К. Жуковского), личный дворянин, был членом Совета Волжского Камского банка; мать, Мария Петровна (урожденная Угрюмова), происходила из купеческого рода старообрядческого "федосеевского" согласия. "Религиозная атмосфера патриархальной, на редкость дружной и сплоченной семьи Ивановых, налаженный обиход их уютной квартиры, с почти уже архаическим для того времени керосиновым освещением, со старинными иконами, киотами и лампадками по углам, поддерживались, прежде всего, ее заботами и ее влиянием" - отмечает Д. Е. Максимов.

Семья Ивановых была близко знакома с А. А. Блоком; поэт тесно дружил с младшим братом А. П. Иванова, Евгением (1879–1942), самодеятельным религиозным философом, мистиком, участником символистских изданий и детским писателем. Их сестре Марии посвящено стихотворение Блока "На железной дороге". "А. П. Иванов, действительно, человек совершенно исключительный, как и вся семья Ивановых. Оттого только, что живут на свете такие люди, жить легче; в них - опора", писал Блок В. Н. Княжнину.

В 1895 г. А. Иванов окончил Первую петербургскую гимназию, а в 1900 - математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Служил помощником столоначальника в департаменте железнодорожных дел Министерства финансов.

Уже в юности Иванов обнаружил тягу к изящным искусствам и был в семье, по свидетельству Е. Иванова, "руководителем… новых вкусов в музыке искусств". В 1904 г. Иванов опубликовал статью "Логэ и Зигфрид" об операх Р. Вагнера ("Мир искусства", № 6), где трактовал искусство как "подвиг освобождения уникальной или заколдованной красоты". Семь лет спустя вышла его выдержавшая три издания (СПб., 1911; К., 1913; П., 1916) монография "М. А. Врубель. Опыт биографии", над которой Иванов работал в сотрудничестве с женой и сестрой художника.

Иванов был также другом, большим поклонником и корреспондентом Н. К. Рериха и в 1910-х гг. по предложению И. Э. Грабаря приступил к работе над монографией о художнике. Книга о Рерихе планировалась к выходу в московском издательстве И. Кнебеля, но рукопись то ли была утрачена во время немецких погромов в Москве, то ли сгорела в годы революции.

После Октябрьской революции Иванов некоторое время продолжал работать в Министерстве финансов (Наркомфине). В 1920 г. поступил на работу в Русский музей - помощником хранителя отдела нового искусства, В 1927 г. стал хранителем отдела, с 1930 - научным сотрудником 1-го разряда. Был доцентом Ленинградского университета и Высшего художественно-технического института. В эти годы вышли его книги "И. Е. Репин" (1925), "Н. Рерих" (1926), "М. А. Врубель" (1928).

В 1931 г. Иванов покинул Русский музей по состоянию здоровья. Умер он в Ленинграде в 1940 году (по некоторым данным - в 1933). В 1993 г. по авторским черновикам был опубликован рассказ "Городище", навеянный статьей Н. Рериха "На кургане": герой рассказа видит сцены из своей прошлой жизни во времена древних русичей и затем находит подтверждение своим видениям в реальности.

Единственным опубликованным при жизни художественным произведением Иванова, таким образом, осталась небольшая повесть "Стереоскоп", написанная в 1905 г. и вышедшая отдельным изданием в 1909 г. с обозначением "Сумеречный рассказ" (пожалуй, больше всего здесь подошел бы подзаголовок, которым снабжал свои книги А. В. Чаянов - "романтическая повесть"). "Стереоскоп" был высоко оценен современниками. Иванов, отмечал В. Брюсов, "использовал тот же метод, к-рый позволяет математикам определять элементы и свойства фигур и тел в различных неэвклидовских пространствах. Написан рассказ г. Иванова очень хорошо, у автора есть свой слог, сдержанный, простой, но выработанный. Нам кажется, что у г. Иванова есть все данные, чтобы стать хорошим и интересным писателем" ("Весы", 1909, № 6). "В последней книжке "Весов" Вал. Брюсов очень хорошо, по-моему, похвалил "Стереоскоп". Сообщи об этом Александру Павловичу" - сообщал Блок Е. Иванову (письмо от 9 авг. 1909). Менее чем через месяц, в письме к нему же от 3 сентября 1909 г., Блок снова вспомнил о "Стереоскопе": "Хочу тебе сказать, что все больше ценю "Стереоскоп" (хотя и не перечитывал его). Еще больше понял его через рецензию Брюсова и через чтение Уэльса. Очень много думаю об этом. Думаю, что это, вместе с Брюсовской прозой, принадлежит к первым в русской литературе "научным" опытам искусства, и глубоко приветствую это. Среди старых писателей намек на эти методы и на этот язык был только у Пушкина. После него наша литература как бы перестала быть искусством, и все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским), - гениальная путаница. Этого больше не будет и не должно быть (говорю преимущественно о "разливанном море" бесконечной "психологии")". Хвалебную рецензию, оставшуюся в свое время неопубликованной, написал для журнала "Аполлон" М. Волошин. "Стереоскоп", по мнению поэта и критика, "несомненно, производит сильное впечатление ужаса. Но странно: этот ужас затаен не столько в событиях его, сколько в мастерских описаниях, дающих полную иллюзию фотографического мира. Эта повесть - безусловно новая и замечательная страница в области петербургской фантастики, начинающейся с "Пиковой дамы" и "Медного всадника"". В отзывах на второе издание повести (1918) рецензенты вспоминали о Л. Тике, Э. Т. А. Гофмане и А. Белом, а проницательное указание Блока выявляет зависимость Иванова от Г. Уэллса (в этом смысле уместно привести не только "Машину времени", но и рассказ "Хрустальное яйцо", известный русскому читателю по крайней мере с 1903 г.). Не исключено, что "Стереоскоп", в свою очередь, повлиял на фантастический рассказ В. Набокова "Посещение музея" (1938).

Похвалы современников не назовешь преувеличенными - "Стереоскоп" и впрямь является жемчужиной русской неоготики; удалось Иванову и вписать оригинальную страницу в "петербургский текст" русской литературы (создатель концепции "петербургского текста", виднейший литературовед и ученый В. Н. Топоров, считал повесть Иванова одним из "лучших образцов петербургской гофманианы"). Отчего же Иванов не стал, как предрекал Брюсов, "хорошим и интересным писателем", а все его художественное наследие исчерпывается двумя текстами 1905–1906 гг.?

Ответ, вероятно, лежит в личностной плоскости - Иванова, насколько можно судить, интересовала не литература как таковая, но отображение сновидческих и визионерских впечатлений; при этом выбирал он наиболее архетипические из них (сновидец как единственный живой в мертвом и пустом городе, пустынный музей, видения прошлой жизни, встреча с собственным двойником и т. п.). Видениям и снам в семействе Ивановых придавалось особое значение: мистический дневник Е. Иванова, указывает О. Фетисенко, "переполняют записи его снов (а с 1913 г. еще и снов его будущей жены, А. Ф. Горбовой, которая была весьма экзальтированна в своей пламенной религиозности)", в том числе снов эсхатологического характера.

Более чем вероятно, что обсуждали братья и важнейшую для Евгения Иванова тему "автомата", на которой мы подробней остановимся ниже; не чем иным, как "автоматом", предстает в "Стереоскопе" страшная старуха-"фантоша".

Отдельного рассмотрения достойны египетские мотивы повести: египетский зал Эрмитажа олицетворяет и смертную неподвижность и тлен, и надежду на воскресение, воплощенную в фигурке скарабея (заметим, что Е. Иванов был почитателем развивавшего египетскую тематику В. В. Розанова).

С 1980-х гг. повесть Иванова неоднократно переиздавалась; к сожалению, часто игнорировались сопровождавшие повесть иллюстрации жены автора, художницы Евгении Алексеевны Смирновой-Ивановой (1875–1970), ученицы Н. Рериха. Поскольку в "Стереоскопе" визуальный и текстовой ряды составляют нерасторжимое единство, этот недостаток исправлен в данном издании.