Древний Египет был одним из центров зарождения мировой цивилизации. В 5-4-м тысячелетиях до н. э. в долине Нила уже существовало несколько мелких государств, ведущих между собой постоянные междоусобные войны. Войны эти привели к созданию двух крупных держав - Верхнего и Нижнего Египта. С течением времени Верхний и Нижний Египет были объединены в единое государство. Впоследствии, в результате завоевательных походов, Египтом были подчинены Палестина, Сирия, Ассирия, Вавилон, государства хеттов, эфиопов, ливийцев. Египет занял территорию от Евфрата до Судана, превратившись в могущественную мировую державу.

В отличие от первобытно-общинного общества, где каждый мужчина при необходимости вступал в бой, военным делом в Египте стали заниматься специально подготовленные люди. Так появилась профессиональная армия и сформировался новый класс - класс воинов. Именно в это время появляются основы военного искусства, понятия стратегии, тактики. Образуются основные формы ведения боевых действий - марши, маневры, полевые сражения, осады, штурмы крепостей. Армия Древнего Египта одной из первых начала использовать боевые построения воинов.

Искусство верховой езды на тот момент не было освоено человеком достаточно хорошо, всадники не знали стремян и седел. Поэтому главной боевой силой армий Древнего Египта и его соседей были боевые колесницы. Колесница запрягалась обычно парой лошадей и кроме возницы несла на себе одного-двух воинов, вооруженных луками, дротиками и копьями.

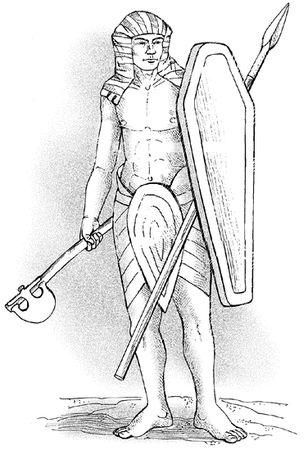

Но большую часть армии составляла все-таки пехота. Египетская пехота состояла как из египтян, так и наемников - нубийцев, ливийцев, сирийцев. Пехота делилась на легкую и тяжелую. Легкая пехота вооружалась луками, дротиками, пращами и предназначалась для боя на дистанции. Защитного снаряжения у легкой пехоты, как правило, не было. Тяжелая пехота использовалась для ближнего боя. Вооружение тяжелого пехотинца состояло из копья с бронзовым наконечником и палицы либо боевого серпообразного тесака-кхопеша или бронзового топора и кинжала для боя на ближней дистанции. Главным предметом защитного вооружения был щит. Щит обычно плели из тростника и обтягивали кожей либо промасленным полотном. Кроме щита тяжелая пехота могла использовать кожаные или холщовые панцири на мягкой подкладке для защиты туловища. Однако в силу климатических условий доспехи использовались, по всей видимости, редко - в них было слишком жарко.

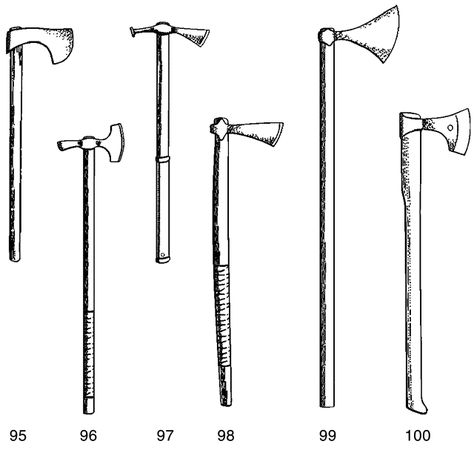

Боевые топоры VI-XIV вв.

В армиях античных Греции и Рима, с их плотными боевыми построениями, основными видами оружия были копье и меч. В тесном строю места для замаха топором обычно не оставалось, поэтому тактика боя определяла набор вооружения воинов. Напротив, у германских племен, часто сражающихся в свободном строю или вообще без него, с их пристрастием к индивидуальным поединкам в ходе боя, топор был весьма популярным видом оружия. Поэтому после распада Западной Римской империи топор как оружие получил широкое распространение как среди пехоты, так и среди кавалерии.

95. Франциска - топор франков, VI в.

96. Чекан - славянский боевой топорик с вытянутым в форме молотка обухом, X-XI вв.

97. Более поздняя модификация чекана, XII-XIV вв.

98. Топор с узким лезвием, X-XI вв.

99. Большой скандинавский топор, X в.

100. Топор универсального типа, X-XIII вв.

Причинами широкого распространения боевого топора могла стать как его сравнительная дешевизна по отношению к мечу, так и личные пристрастия владельца.

Боевые топоры того периода можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся боевые топоры, предназначенные для боя одной рукой. Такие топоры выполняли те же функции, что и булава и клевец, - противодействие хорошо защищенному доспехами врагу. Как правило, небольшими топориками с вытянутым обухом вооружались всадники. На Руси подобное оружие называлось чекан (рис. 96, 97). Широко применялся одноручный топор и в пехоте, как ополченцами, так и профессиональными воинами.

Ко второй группе можно отнести большие пехотные топоры, предназначенные для боя двумя руками (рис. 99). Такие топоры были широко распространены в Европе, особенно в ее северных регионах, в период, когда пехота была основной ударной силой, - приблизительно с VI по X в. При этом двуручными топорами обычно вооружались избранные воины, предназначенные для прорыва вражеского строя. Они должны были прорубаться сквозь вражеские копья, проделывая брешь для остальных своих бойцов.

С распространением латного доспеха роль боевого топора стала постепенно уменьшаться. Топор разрубал кольчугу лучше меча, однако против сплошного латного доспеха был гораздо менее эффективен. Начиная примерно с XIII в. топорик в кавалерии постепенно уступает место шестоперу и клевцу. Как доступное оружие ближнего боя, топор в пехоте продолжал существовать, но со временем количество вооруженных топорами воинов неуклонно уменьшалось.

* * *

Знатный викинг, VIII в.

Викинги - воины и морские разбойники Скандинавского полуострова Северной Европы - Дании, Швеции и Норвегии. Викинги (в Европе их называли норманнами, на Руси - варягами) появились примерно в V в. Небогатый едой северный край не мог прокормить растущее население, поэтому многие предводители воинов - ярлы снаряжали корабли и отправлялись искать удачи за морем. Викинги были искусными мореходами и на своих небольших кораблях - драккарах добрались, задолго до Колумба, даже до Американского континента.

В поисках добычи викинги совершали набеги, главным образом на приморские города Западной Европы. Со временем суда викингов стали доходить до Испании, Италии и даже Византии. Еще одним распространенным среди викингов родом занятий было наемничество. Северные воины часто нанимались на военную службу, в частности к киевским князьям и византийским императорам. Нередко викинги вмешивались во внутренние дела государства, оставляя значительный след в истории. Существует версия, что первыми русскими князьями также были варяги.

Викинги были опытными мореходами и умелыми воинами, но у них не было кавалерии, они сражались только в пешем строю. Особенно знамениты среди викингов были берсерки - воины, впадавшие в состояние боевой ярости и не чувствовавшие ни ран, ни усталости во время сражения.

Высшей доблестью для викинга была смерть в бою. Они верили, что только храбрый воин, павший на поле брани, после смерти попадет к богу Одину, в Валгаллу - скандинавский воинский рай.

Главной деталью защитного вооружения викинга был круглый щит с большой бляхой - умбоном посредине. Туловище защищала кожаная или стеганая куртка. Кольчугу мог себе позволить только очень состоятельный воин или вождь. Голову защищал шлем, обычно с наносьем и нащечниками. Рогов на шлемах викинги не носили.

Основным наступательным оружием было копье, меч, боевой нож - скрамасакс, иногда достигающий размеров меча, и топор. Хороший меч, как и кольчуга, стоил очень дорого, поэтому самым распространенным оружием ближнего боя был топор, как большой - для боя двумя руками, так и малый, для одной руки.

С усилением централизованной власти в скандинавских королевствах и активным введением там христианства викинги стали постепенно исчезать и к X в. как социальное явление исчезли совсем.

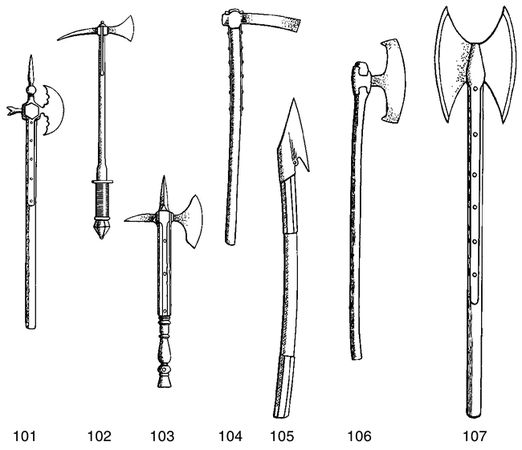

Европейские боевые топоры XV-XVI вв.

На протяжении XV-XVI вв. боевой топор продолжал оставаться в арсенале европейских армий как в пехоте, так и в кавалерии, но процент вооруженных топорами воинов был невелик. Постепенно топор исчез из арсенала пехоты почти совсем, а в кавалерии со временем стал знаком власти военачальника, аналогично булаве и клевцу.

101. Кавалерийский топорик, Западная Европа, приблизительно XV в.

102. Кавалерийский топорик, Северная Италия, начало XVI в.

103. Немецкий кавалерийский топорик, начало XVI в.

104. Боевой топор, Западная Европа, приблизительно XV в.

105. Боевой топор, Восточная Европа, XVI в.

106. Боевой топор, Франция, XVI в.

107. Двулезвийный боевой топор, Западная Европа, начало XVI в.