Отдельно в Конституции прописаны права коренных малочисленных народов (это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями). Этому посвящена, в частности, статья 69: "Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации". Защита прав национальных меньшинств, согласно пунктам статей 71 и 72, находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В ведении последних также находится "защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей". Кроме того, согласно статье 131, "местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций", причем "структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно". В развитие указанных положений Конституции 30 апреля 1999 года принят Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", устанавливающий правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В 1996 году Указом Президента Российской Федерации была утверждена Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Концепция учитывала необходимость обеспечения единства и целостности России и новых исторических условий развития российской государственности, согласования общегосударственных интересов всех населяющих ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур.

3.7. Социальный конфликт

Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий между людьми или социальными группами, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противостоянии сторон по поводу противоречащих интересов. Конфликтное взаимодействие существует в обществе любого типа. Конфликты являются предметом изучения особой дисциплины – конфликтологии. Вопрос, из-за которого возникает конфликт, называют предметом конфликта. Поводом конфликта обычно является случайное обстоятельство, иногда само по себе несущественное. Причина конфликта – объективные обстоятельства, связанные с потребностями и интересами участников конфликта.

Причины конфликта могут быть сгруппированы следующим образом: идеологические расхождения, в том числе связанные с несовместимостью культур; противоположные взгляды на устройство общества и его отдельных институтов (в том числе семью и брак); несправедливый характер распределения каких-либо благ; недовольство условиями труда или иные факторы дискомфорта на рабочем месте.

Конфликтологи выделяют пять стратегий поведения в конфликтной ситуации: соперничество (активное противостояние другой стороне), избегание (уход от конфликтной ситуации), приспособление (одна сторона внешне соглашается с другой, но сохраняет свое мнение, которое боится высказывать), компромисс (совместное решение, удовлетворяющее обе стороны), сотрудничество (попытка совместной деятельности по решению конфликта). Выход из социального конфликта может выразиться в реставрации (восстановление доконфликтного положения), выжидании и обновлении (отказ от доконфликтного положения и замена его новым).

Особенностью современного общества является повышение количества конфликтов. Это связано, с одной стороны, с увеличением количества контактов и, соответственно, поводов для конфликта, с другой стороны, с большей нагрузкой на психику людей, провоцирующей готовность идти на конфликт.

Отрицательными сторонами социальных конфликтов являются создание стрессовых ситуаций для их участников и дезорганизация деятельности социального института, в рамках которого они происходят. В то же время конфликт приводит к снятию социальной напряженности и достижению социального равновесия. По мнению некоторых социологов, социальные конфликты необходимы для развития общества. Они стимулируют социальные изменения и открывают дорогу инновациям (см. 1.18).

3.8. Виды социальных норм

Социальная норма – признанная в данном обществе форма поведения. Социальные нормы регулируют границы допустимого, указывают желаемые образцы поведения, способствуют социализации личности. Нормы универсальны, то есть адресованы всем членам общества, а их действие не ограничено во времени. Понятие "социальная норма" предполагает, что все члены общества признают ее позитивный характер и ожидают от других людей ее соблюдения.

Среди основных типов норм – обычаи (повторяющиеся привычные способы поведения людей в определенной ситуации), традиции (особые формы закрепления общественных отношений, выражающиеся в исторически сложившихся, устойчивых и наиболее общих действиях, принципах общественного поведения, передаваемых из поколения в поколение), нормы морали (правила поведения, в которых проявляются представления людей о добре и зле), правовые нормы (юридически закрепленные правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения, см. 5.1), эстетические нормы (правила, связанные с представлениями о красивом и безобразном), нормы этикета (правила, определяющие повседневное поведение на публике), религиозные нормы (правила поведения, санкционированные религиозными авторитетами).

В религиозных нормах особое место занимает ритуал – традиционный порядок проведения какой-либо торжественной церемонии. Из религиозной сферы ритуалы перешли в некоторые другие, например в политическую (инаугурация президента) или военную (принесение воинской присяги).

Некоторые нормы меняются по мере изменения общества. Например, еще в XVIII веке за злословие в адрес правящего монарха можно было поплатиться языком или даже жизнью, а в современных обществах ругань в адрес власти предержащих считается едва ли не нормой. То же касается появления в нетрезвом состоянии в публичном месте и употребления нецензурной лексики: еще недавно это было строжайше воспрещено, теперь же общество терпимо относится к подобным проявлениям. В некоторых социальных группах существуют собственные нормы, предписывающие поведение, отличающееся от общепринятого в обществе. Отношение общества к подобным группам может отличаться: если группа обладает высоким социальным статусом, эта норма вызывает уважение и пользуется признанием (например, обычай безбрачия в монашеских общинах); в противоположном случае сам факт наличия такой нормы приводит к восприятию группы как маргинальной.

3.9. Социальный контроль

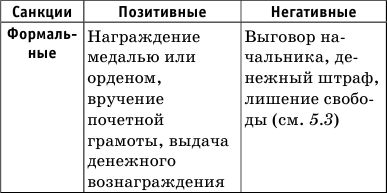

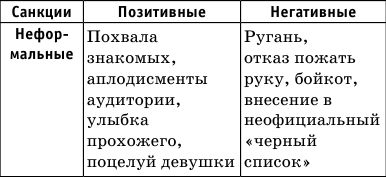

Социальный контроль – система методов и стратегий, с помощью которых общество направляет поведение людей и контролирует соблюдение социальных норм (см. 3.8). На практике социальный контроль сводится к системе законов и санкций, с помощью которых человек согласует свое поведение с ожиданиями окружающих и собственными ожиданиями от окружающего социального мира. Санкции – любые реакции со стороны окружающих на поведение человека или группы.

Виды санкций: формальные, неформальные, позитивные, негативные.

Каждый человек, принимающий социальные нормы, должен понимать, какие санкции последуют вслед за теми или иными его действиями. Поэтому большинство действий человек сознательно подвергает внутреннему контролю (самоконтролю). Особой формой самоконтроля является совесть, представляющая собой его высшую форму (см. также 1.16). Чистая совесть, запрещающая совершение противоречащих норме поступков, поощряется в первую очередь религиозными нормами. Сам факт наличия совести у человека в христианской апологетике считается одним из свидетельств существования Бога.

Чем больше среди членов общества развит самоконтроль, тем в меньшей степени такое общество нуждается в применении институтов контроля: армии, полиции, суда. Специальные органы осуществления контроля в Российской Федерации: Прокуратура, Конституционный Суд, Счетная Палата, Федеральная служба безопасности, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Существуют и общественные органы контроля: общества защиты прав потребителей; природозащитные организации, контролирующие соблюдение экологических норм; правозащитные организации, осуществляющие контроль за соблюдением прав человека.

В то же время усиление внешнего контроля со стороны институтов контроля ослабляет механизмы самоконтроля, что в конечном итоге ведет к размытию социальных норм, усилению конфликтов и ослаблению социальной стабильности в обществе.