Для компенсации этих искажений, забегая вперед, можно сказать, в схеме УЗЧ для радиоприемника, так же, как и в УЗЧ к электронной сирене, применяют глубокую ООС. При отсутствии ООС надо тщательнее подбирать выходные транзисторы с как можно более близкими коэффициентами передачи тока.

Рассмотренная схема каскада имеет и еще один недостаток - она не обладает температурной стабильностью. Применение ООС между каскадами повышает также и температурную стабильность.

Для большей температурной стабилизации каскада в цепи эмиттеров можно включить резисторы сопротивлением несколько ом. И наконец, можно приступить к изучению каскада дифференциального усиления (рис. 6.1).

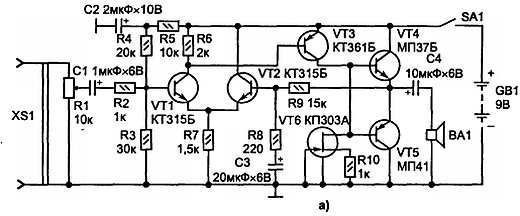

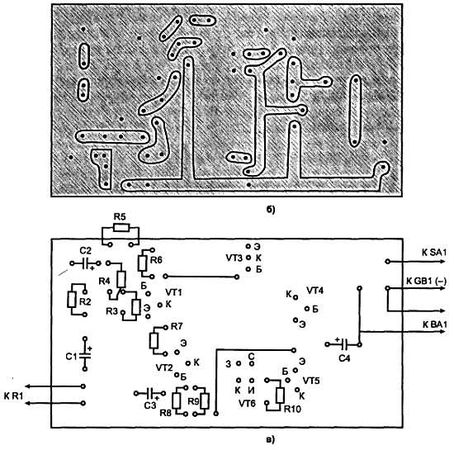

Рис. 6.1. Схема УЗЧ для радиоприемника

К достоинствам дифференциальных усилителей можно отнести большую полосу пропускания частот, высокую стабильность работы (с учетом этих качеств и применен дифференциальный усилитель в УЗЧ для радиоприемника). Если на вход такого усилителя поступают такие помехи, как пульсация напряжения источника питания, сигналы наводки, обусловленные влиянием паразитных связей, излучения и т. д., то для усилителя они являются синфазным сигналом. Коэффициент усиления синфазного сигнала для данной схемы дифференциального усилителя определяется из выражения:

Ксинф = Rк/(2Rэ + rэ) = R6/(2R7 + Rэ) = 2∙10/(2∙1,5∙10 + 60..80) ~= 0,65

где rэ = UT/IK (мА) ~= 25/0,3…0,4 = 83…62 Ом - сопротивление транзистора VT1 со стороны эмиттера. Определение Iк будет дано ниже.

Изменение напряжения база-эмиттер, происходящее под воздействием температуры, действует так же, как синфазный сигнал, и, следовательно, слабо влияет на работу схемы.

Коэффициент усиления дифференциального сигнала:

Кдиф = Uвых/(U1 - U2) = Rк/2rэ = 2∙10/2∙(80…60) = 12,5…16,6

Коэффициент ослабления синфазного сигнала:

КОСС ~= Rэ/rэ = 1,5∙10/80…60 = 19…25

Резистор R6 выбирают таким образом, чтобы падение напряжения на нем в режиме покоя было равно падению напряжения на участке база-эмиттер транзистора VT3, т. е. равно примерно 0,65 В. Благодаря этому поддерживается в открытом состоянии транзистор VT3. Это состояние постоянно поддерживается цепью обратной связи.

Зная падение напряжения на резисторе R6, можем вычислить ток Iк через транзистор VT1:

Iк = 0,65/2∙10 = 0,33 мА

Зададимся его значениями: Iк = 0,3…0,4 мА.

Резистор R7 выбран с таким расчетом, чтобы суммарный эмиттерный ток был равен удвоенному току эмиттера транзистора VT1. Выходное напряжение УЗЧ для радиоприемника поступает в цепь обратной связи, которая состоит из делителя напряжения, образованного резисторами R9, R8 и конденсатором С3, благодаря которой коэффициент усиления усилителя с ООС по постоянному току уменьшается до величины, близкой к единице, коллекторные токи транзисторов в режиме покоя все время равны между собой.

По переменному напряжению сигнал на второй вход дифференциального усилителя снимается с R8C3 делителя напряжения R9R8C3. Такой делитель является частнозависимым, на низкой частоте ООС более глубокая, чем на высокой частоте. За счет действия этой ООС уменьшаются переходные искажения типа "ступеньки", влияние температуры и других дестабилизирующих факторов на работу всего УЗЧ, увеличивается входное сопротивление, уменьшается выходное, хотя и уменьшается общий коэффициент усиления.

На примере двустороннего телефона показано, что применение положительной обратной связи приводит к самовозбуждению усилителя и превращению его в генератор.

После изучения схем УЗЧ задайте себе вопросы: Каково назначение УЗЧ? В каком диапазоне частот они работают? Какой порядок анализа работы схемы можно предложить? После этого попробуйте ответить еще на несколько вопросов: Сколько каскадов имеет данный усилитель и каково их назначение? От какого источника подается напряжение сигнала на вход усилителя? На какую нагрузку работает усилитель? Каковы способы включения транзисторов в схему усиления? Какие межкаскадные связи, схемы входа и выхода используются в данном усилителе? Покажите цепи питания транзисторов. Какие схемы температурной стабилизации режима их работы применяют? Каковы режимы работы транзисторов в каждом каскаде? Какие элементы входят в состав усилителя, каковы их данные и назначение?

6.2. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В УЗЧ

Статистикой установлено, что на выявление наличия неисправностей в среднем затрачивается около 3 % от общего времени на ремонт, на выявление характера неисправности - 15 % и на проверку параметров после ремонта - 22 %.

В транзисторных усилительных каскадах прежде всего необходимо убедиться в исправности транзистора, выпаяв его из схемы для проверки омметром. Однако это требует значительных затрат времени. Существуют специальные приборы для проверки транзисторов без выпайки их из схемы. Кроме того, можно использовать следующий метод. Параллельно резистору R1 (рис. 6.2) подключить другой резистор Rш с сопротивлением того же порядка. Если при этом вольтметр, подключенный к коллектору относительно корпуса прибора, покажет уменьшение напряжения, то транзистор исправен. В противном случае транзистор следует заменить.

Рис. 6.2. Проверка исправности усилительного каскада

В практике встречаются следующие неисправности такого каскада:

• Напряжение на коллекторе равно нулю, что может произойти вследствие обрыва одного из выводов резистора R3.

• Напряжение на коллекторе больше номинального, что может произойти из-за увеличения сопротивления резистора R1 или в результате его обрыва.

• Увеличение напряжения на эмиттере может появиться в результате обрыва эмиттерного резистора R4.

• Напряжение на коллекторе меньше номинального может быть по причине пробоя эмиттерного конденсатора.

• Изменение усиления каскада и возникновение сильных нелинейных искажений выходного сигнала может произойти из-за обрыва цепи резистора R2.

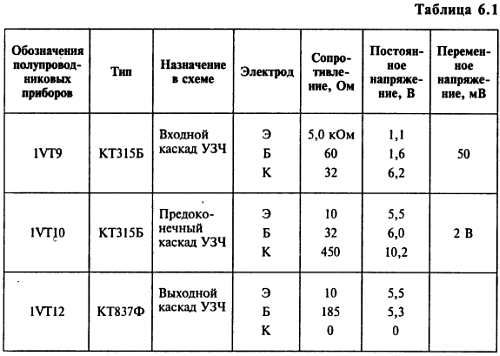

В инструкциях по ремонту информацию о режимах работы по постоянному току транзисторов дают в виде таблиц (например, таблица 6.1) или приводят на принципиальных схемах. В таблице обычно приводят данные о напряжениях на выводах транзисторов, измеренные относительно общего провода (как правило, это шасси устройства). Кроме постоянных напряжений приводят значения сопротивлений относительно шасси, измеренные омметром в отключенном состоянии устройства.

Постоянные напряжения на выводах транзисторов проверяют авометром или вольтметром постоянного тока. Необходимо помнить, что входное сопротивление вольтметра должно быть в 5…10 раз больше сопротивления измеряемой цепи.

Таблица сопротивлений позволяет выявить причины нарушения указанных значений сопротивлений участков схемы и быстрее отыскать неисправность. Если режимы работы по постоянному току и сопротивления цепей соответствуют таблице, а устройство по-прежнему не функционирует, необходимо перейти к проверке прохождения сигнала от каскада к каскаду. При этом следует использовать данные таблицы 6.1, где указаны переменные напряжения в отдельных точках схемы, а также осциллограммы.

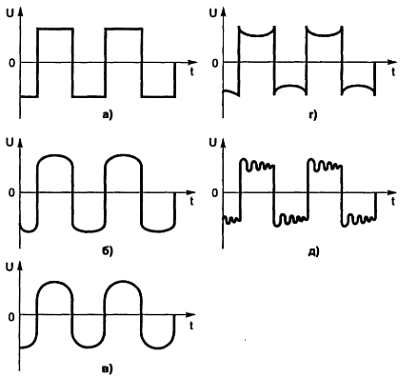

Исправность УЗЧ можно также проверить, подавая на его вход прямоугольные импульсы определенной последовательности. Осциллограмма (рис. 6.3) показывает, как изменяется форма импульсов при прохождении их через УЗЧ с различной АЧХ: а) без искажений; б) подъем нижних частот; в) быстрый спад АЧХ; г) спад низких частот; д) возбуждение усилителя.

Рис. 6.3. Проверка исправности УЗЧ с помощью осциллограмм