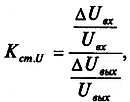

где ΔUвх и ΔUвыx - приращения входного и выходного напряжений, a Uвх и Uвых - номинальные значения входного и выходного напряжений.

Помимо коэффициента стабилизации стабилизаторы характеризуются такими параметрами, как внутреннее сопротивление Ri.ст и коэффициент полезного действия hст. Значениевнутреннего сопротивления стабилизатора Ri.ст позволяет определить падение напряжения на стабилизаторе, а следовательно, и напряжение на нагрузочном устройстве Uн при изменениях нагрузочного тока.

Коэффициент полезного действия стабилизатора характеризует мощность потерь в нем и является основным энергетическим показателем стабилизатора:

ηст = Рн/(Рн + Рп),

где Рн - полезная мощность в нагрузочном устройстве; Рп - мощность потерь.

В ряде случаев необходимо учитывать массу, габариты и срок службы используемых стабилизаторов.

5.4.1. Параметрические стабилизаторы напряжения

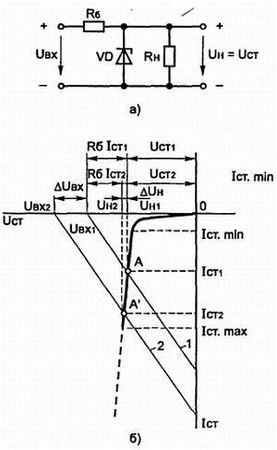

Схема простейшего параметрического стабилизатора напряжения изображена на рис. 5.8, а. С помощью такого стабилизатора, в котором применяется полупроводниковый стабилитрон VD, можно получать стабилизированное напряжение от нескольких вольт до нескольких сотен вольт при токах от единиц миллиампер до единиц ампер. Если необходимо стабилизировать напряжение менее 3 В, то вместо стабилитронов используют стабисторы (см. гл. 4).

Стабилитрон в параметрическом стабилизаторе включают параллельно нагрузочному резистору Rн. Последовательно со стабилитроном для создания требуемого режима работы включают балластный резистор Rб. Принцип действия параметрического стабилизатора постоянного напряжения удобно объяснить с помощью графика на рис. 5.8, б, на котором изображены вольт-амперная характеристика полупроводникового стабилитрона и "опрокинутая" вольт-амперная характеристика резистора Rб. Такое построение вольт-амперных характеристик позволяет графически решить уравнение электрического состояния стабилизатора напряжения: Uвх1 = Uст1 + RбIст1. При увеличении напряжения Uвх1 на ΔUвх, например, из-за повышения напряжения сети, вольт-амперная характеристика резистора переместится параллельно самой себе и займет положение 2. Из рис. 5.8, б видно, что напряжение Uст2 мало отличается от напряжения Uст1 т. е. практически напряжение на стабилитроне и на нагрузочном резисторе Rн останется неизменным. Напряжение на нагрузочном устройстве останется неизменным также при снижении входного напряжения и изменениях нагрузочного тока Iн.

Рис. 5.8.Схема параметрического стабилизатора напряжения на полупроводниковом стабилитроне (а) и пояснение принципа действия параметрического стабилизатора (б)

Для нормальной работы параметрического стабилизатора сопротивление резистора Rб должно быть таким, чтобы его вольт-амперная характеристика пересекала вольт-амперную характеристику стабилитрона в точке А, соответствующей номинальному току стабилитрона Iст. ном, значение которого указано в паспортных данных стабилитрона. Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора на полупроводниковом стабилитроне может достигать 30…50.

Основными достоинствами параметрических стабилизаторов напряжения являются простота конструкции и надежность работы.

К недостаткам следует отнести небольшой коэффициент полезного действия, не превышающий 0,3, большое внутреннее сопротивление стабилизатора (5…20 Ом), а также узкий регулируемый диапазон стабилизируемого напряжения.

Работа компенсационного стабилизатора напряжения будет рассмотрена в этой главе на примере конкретного стабилизатора, рекомендуемого для изготовления.

5.5. ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

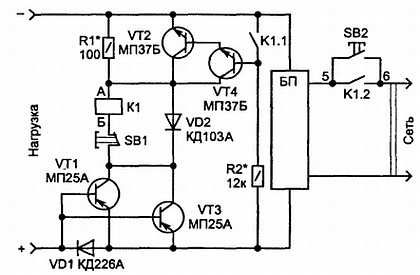

5.5.1. Приставка-автомат к блоку питания [4]

Когда радиоаппаратура питается от выносного блока, приходится постоянно помнить о необходимости вынуть из розетки вилку сетевого шнура, после того как нагрузка выключена. Единственный выход в этом случае - дополнить блок питания автоматом (рис. 5.9), который отключит блок от сети, если контакты выключателя нагрузки будут разомкнуты.

Рис. 5.9. Приставка-автомат к блоку питания

Рассмотрим работу автомата. При нажатии кнопки SB2 на выходе блока питания (БП) и нагрузке (ее выключатель SB2 должен находиться во включенном состоянии) появляется постоянное напряжение. Протекающий через диод VD1 ток нагрузки создает на нем падение напряжения, открывающее транзисторы VT1, VT3. Одновременно через резистор R2 подается открывающее напряжение на составной транзистор VT2-VT4. При этом транзистор VT2 шунтирует резистор R1, подавая на обмотку реле К1 практически полное питающее напряжение.

Реле срабатывает и контактами К1.2 шунтирует контакты кнопки SB2 (теперь кнопку можно отпустить), а контактами К1.1 закрывает составной транзистор. С этого момента через обмотку реле протекает ток удержания, ограниченный резистором R1. Если необходимо выключить нагрузку, достаточно нажать кнопку SB1. Реле отпустит и разомкнувшимися контактами К1.2 отключит блок питания от сети. В случае ошибочного отключения нагрузки ее встроенным выключателем ток через диод VD1 перестанет протекать, транзисторы VT1, VT3 закроются, реле отпустит, контакты К1.2 разомкнутся.

Параллельное включение транзисторов VT1, VT3 позволяет снизить токовую нагрузку на них до безопасного значения. Конечно, на их месте может работать один более мощный транзистор. Диод VD2 защищает транзисторы от токов, возникающих при коммутации обмотки реле.

Кроме указанных на схеме, в автомате могут быть использованы другие германиевые транзисторы соответствующей структуры. Следует лишь помнить, что транзисторы VT1, VT3 должны быть рассчитаны на работу при коллекторном токе, необходимом для срабатывания и удержания реле, их можно заменить одним из серий КТ814, КТ816 с исключением диода VD1, a VT2 должен кратковременно (25 мс) выдерживать ток срабатывания реле (можно использовать любой транзистор серий КТ815, КТ817). Диод VD1 - любой выпрямительный кремниевый, способный пропустить максимальный ток нагрузки, VD2 - практически любой кремниевый маломощный, скажем, серий КД102, КД103. При выходном напряжении блока питания 12 В реле может быть РЭН32, паспорт РФ4.519.021-02 (старое обозначение РФ4.519.025П2), а при 9 В - такое же, но паспорт РФ4.519.021-03 (РФ4.519.026П2). Конечно, подойдут и другие реле, срабатывающие при возможно меньшем токе и с контактами К1.2, рассчитанными на работу при сетевом напряжении 220 В.

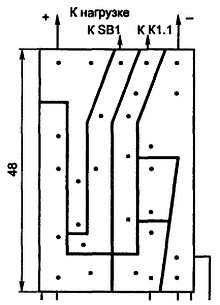

Часть деталей автомата монтируют на печатной плате (рис. 5.10) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, которую вместе с реле устанавливают внутри блока питания.

Рис. 5.10. Печатная плата для приставки-автомата

Кнопки укрепляют на стенке блока. Если же габариты блока питания не позволяют осуществить такой монтаж, автомат выполняют в виде отдельной приставки с собственным корпусом (кнопки теперь будут на нем) и объединяют его с блоком на общем основании.

Налаживание автомата сводится к подбору резисторов: R1 должен быть такого максимального сопротивления, при котором реле удерживается после срабатывания, a R2 должен обеспечивать насыщение транзистора VT2, в этом режиме падение напряжения между эмиттером и коллектором транзистора не превышает нескольких десятых долей вольта.

5.5.2. Стабилизатор в адаптере [5]

Большинство малогабаритных сетевых блоков питания зарубежного производства, называемых адаптерами, содержат три основных компонента: понижающий трансформатор, выпрямитель и оксидный конденсатор фильтра. Габариты корпуса адаптера позволяют легко переделать его в стабилизированный блок питания.

Здесь рассматривается вариант переделки адаптера (рис. 5.11), рассчитанного на ток нагрузки 300 мА, в стабилизированный источник питания с защитой от короткого замыкания. Узел сравнения выходного напряжения с образцовым собран на транзисторе VT2.