Свой живописный процесс на холсте я обычно веду так: вот, например, написан сегодня один участок, а на завтра совершенно спокойно могу провести по нему рукой, и краска не мажется и не прилипает, она уже с поверхности сухая. На этой обманчиво сухой поверхности (масло из образовавшейся пленки уже втянуто грунтом, но лак весь остался в краске, и она сама в глубине слоя еще сырая) я продолжаю писать. Но прежде тоненько покрываю предыдущий слой красок мастиксовым скипидарным лаком, наполовину разбавленным авиационным бензином. Бензин быстро испаряется, а лак образует на поверхности красочного слоя тоненькую пленку, которая полностью восстанавливает и сохраняет в нем первоначальную светосилу тона красок.

Вновь положенная краска прекрасно спаивается с нижним красочным слоем. Жухнуть ей не дают, главным образом, копаловый лак и воск, оставшийся в глубине первого красочного слоя, и лежащая поверх него пленка мастиксового скипидарного лака; они не позволяют связующему веществу красок верхнего слоя уйти в нижний слой и в грунт. Да этому связующему и уходить некуда: грунт уже заполнен маслом и некоторой частью лака и воска, вытянутых им из нижнего красочного слоя.

Пишу я всегда тонко, стараясь наиболее полно использовать все преимущества своего белого плотного грунта.

Лессировками, как одним из постоянных живописных приемов, почти не пользуюсь, но в отдельных случаях бывает, что сверху в отдельных местах пройдусь очень жиденько краской, однако это не является чем-то постоянным, возведенным в метод" (см. цв. ил. 37).

В. К. Бялыницкий-Бируля

Бялыницкий-Бируля писал в основном очень тонкослойно, используя фактуру холста как один из компонентов живописи. Во многих его произведениях тени и полутона нанесены тонким лессировочным слоем, с учетом общего тона цветного грунта.

Серо-голубоватые, серебристо-серые, темно-серые и умбристо-коричневые тонировки, являющиеся в его работах общим полутоном, помогали ему достичь исключительной мягкости и изысканности колорита. Используя богатейшие возможности, которые дают тонированные грунты для достижения общей гармонии и получения тончайших переходов от тона к тону, художник достигал необычайной мягкости в лепке и моделировке формы.

Большое значение Бялыницкий-Бируля придавал мазкам, их фактуре и разнообразию, сочетая широкую манеру письма с легко наносимыми прозрачными мазками жидко разведенных красок, с длинными, короткими, вертикальными и горизонтальными, с разнообразными по строению и форме выразительными мазками.

Благодаря исключительной глубине и звучности тонов теней и полутеней с их тончайшими переходами художник достигал поразительной легкости, воздушности и свежести живописи (см. цв. ил. 35–36).

Вопросы и задания для проверки

1. Дайте характеристику метода "алла прима" в техническом отношении.

2. Что такое подмалевок?

3. Какими красками может быть выполнен подмалевок?

4. Что собой представляют лессировки и для чего они нужны?

Литература

• Аксенов Ю. Г. Практические советы самодеятельным художникам. М., 1975.

• Алексеев С. С. О цвете и красках. М., 1969.

• Виннер А. В. Как работать над пейзажем масляными красками. М., 2000.

• Виннер А. В. Материалы масляной живописи. М., 2000.

• Каталог-справочник, составленный работниками Ленинградского завода художественных красок / Под ред. гл. инженера завода В. В. Дмитрова. Л., 1964.

• Киплик Д. К. Техника живописи. М., 1998.

• Материалы для живописи и художественных работ: Каталог / Под ред. Н. З. Берколайко. Чебоксары, 1991.

• Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983.

• Тютюнник В. В. Материалы и техника живописи. М., 1962.

Иллюстрации

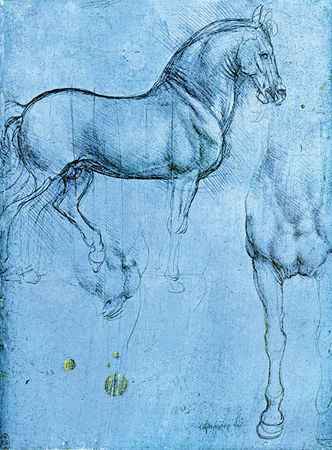

1. Леонардо да Винчи. Конь и грудь коня. Бумага, серебряный карандаш. 1488

2. Матитта Прети. Св. Иоанн Креститель. Бумага, сангина

3. Джамбаттиста Тьеполо. Мужчина в меховой шапке. Бистр, кисть

4. И. Е. Репин. Портрет М. О. Левенфельд. Бумага, уголь, сангина. 1913

5. З. Е. Серебрякова. Гата в танцевальном костюме. Пастель. 1924

6. Франческо Солимена. Этюд фигур. Бумага, сангина

7. Себастьяно Риччи. Христос и самаритянка. Бистр, перо, размывка

8. А. А. Иванов. Дерево в тени над водой в окрестностях Кастель-Гандольфо. Бумага, масло. 1840–1850

9. В. К. Шебуев. Поклонение пастырей. Дерево, масло. Первая половина XIX в.

10. Т. Г. Шевченко. Портрет Л. Алексеева. Бумага, сепия. 1856–1857

11. В. А. Серов. Портрет Н. Я. Дервиз. Железо, масло

12. И. Е. Репин. Портрет И. Л. Горемыкина и Н. Н. Герарда – членов Государственного совета. Холст, масло. 1903

13. И. Е. Репин. Портрет К. П. Победоносцева. Холст, масло. 1903

14. Диего Веласкес. Конный портрет Филлиппа IV. Холст, масло. 1635

15. Франческо д’Андреа ди Марко Граначчи. Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем. Дерево, масло

16. Алессандро Тиарини. Мадонна с младенцем, святым Рохом и архангелом Михаилом. Холст, масло. XVI–XVII вв.

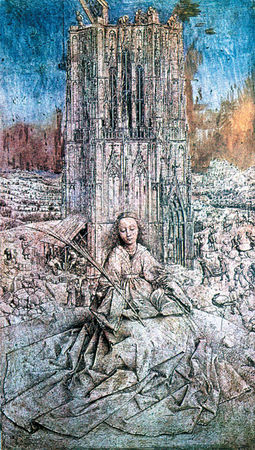

17. Ян Ван-Эйк. Святая Варвара. Дерево, масло

18. Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. Дерево, масло. 1490

19. Х. ван Рейн Рембрандт. Ночной дозор. Фрагмент. Холст, масло. 1642

20. Антонис Ван-Дейк. Апостол Петр. Холст, масло