Одним из самых активных сторонников нового, проводником гидродинамических идей в повседневную синоптическую практику стал замечательный ученый-метеоролог Сергей Петрович Хромов (1904-1977). Он увлекся изучением атмосферы, будучи студентом физико-математического факультета Московского университета, обратив внимание на работы "норвежской бергенской школы" метеорологов. Они первые обратились к зонам резких переходов между воздушными массами, где резко меняются давление, температура, ветер, где зарождаются циклоны и антициклоны. Хромов в дипломной работе в 1929 г. детально разобрал норвежский метод, развил его, довел до практического применения. Внедрение его, надо сказать, с немалыми усилиями и помехами, в том числе и идеологическими, позволило повысить качество повседневных прогнозов. Вскоре обнаружились педагогические качества Сергея Петровича, понятно излагавшего сложные действия и понятия. Он организовал и возглавил Бюро погоды СССР, предложил его название. От этого учреждения с 1 января 1930 г. ведет начало Гидрометцентр России. Хромов долго жил и работал Ленинграде, преподавал в университете, Гидрометинституте, консультировал в Арктическом НИИ. В конце 1940 – начале 1950-х гг. при восторженных обсуждениях "сталинского плана преобразования природы" он особенно подчеркивал взаимосвязанность всех явлений и опасность грубых воздействий на окружающую среду. Автор сих строк сдавал экзамены и зачеты Сергею Петровичу, был свидетелем его строгости и справедливости. Было видно его огорчение неправильными ответами, но он и не скрывал удовлетворения от понимания испытуемым сути вопросов. Хромов был широко образованным человеком, знатоком театра и литературы. Есть опубликованное свидетельство театрального критика о его открытом выступлении в защиту Театра на Таганке политически напряженным "чехословацким" летом 1968 г.

Среди наших метеорологов нельзя не вспомнить Олега Алексеевича Дроздова (1909-2001) – профессора, доктора географических наук, выдающегося климатолога. Родился в Бухаресте, в музыкальной семье. Учился и начинал трудовую деятельность в Казани. (Один дед был ректором Казанского университета, другой там же – протоиереем.) После окончания в 1930 г. Казанского университета Дроздов работал в гидрометеорологической службе Татарии и Ленинграда. В годы войны служил синоптиком в действующей армии. С 1954 г. заведовал кафедрой климатологии географического факультета Ленинградского университета, работал в Главной геофизической обсерватории и Гидрологическом институте.

Основные разделы деятельности: обработка метеорологических измерений, оценка их точности, принципы организации сети гидрометеорологических станций, руководство научными коллективами по созданию метеорологических справочников и кадастров по климату и водным ресурсам, исследования нестационарности климатической системы изменений и колебаний климата, изучение влагооборота в атмосфере, режима осадков, засух в СССР, философские проблемы естествознания (принцип неопределенности квантовой механики применительно к метеорологии), науковедение ("чтобы наука сохранялась на уровне, не надо слабых кандидатов пускать в доктора…").

Приведем еще несколько имен. Будыко Михаил Иванович (1920-2001) – академик, один из основателей современной физической климатологии, лауреат Ленинской премии, обладатель наград Всесоюзного географического общества и Всемирной метеорологической организации. Более 30 лет трудился в Главной Геофизической обсерватории, из которых 20 (1952-1972) являлся ее директором. С 1975 г. возглавлял отдел исследований климата Государственного гидрологического института. Руководил работами по определению составляющих теплового и водного баланса Земли. Активно содействовал развитию связей метеорологии и климатологии со смежными науками. Первым предупредил о неизбежности глобального потепления из-за хозяйственной деятельности человека. Прогноз потепления, составленный в 1972 г., в конце XX в. оправдался с высокой точностью. Будыко отличался широтой научных интересов, универсальностью знаний, тонкой исследовательской интуицией. Автор 12 монографий и более 300 статей.

Борисенков Евгений Пантелеймонович (1924-2005) – профессор, член Нью-Йоркской академии наук. Родился в Вязьме. Со школьной скамьи добровольцем ушел на фронт. С первых и до последних дней войны находился в действующей армии. После войны учился в Военном гидрометеорологическом институте, затем преподавал в Военно-воздушной академии. С 1963 г. был заместителем директора Арктического и антарктического института и руководителем отдела. В 1972-1995 гг. был директором Главной геофизической обсерватории, всячески содействуя развитию всех отраслей гидрометеорологической науки. Много и активно занимался преподавательской работой. Автор 25 монографий и почти 500 статей.

Гандин Лев Семенович (1921-1997) – метеоролог-теоретик, один из представителей ленинградской школы динамической метеорологии, профессор. Родился в Петрограде, в семье врача. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Участник Отечественной войны, после которой поступил в Главную геофизическую обсерваторию. Автор более 200 работ по математическим методам прогноза погоды, прикладной климатологии, статистической структуре метеорологических полей. Предложил методы расчета распространения загрязнений в атмосфере, широко применяемые в экологических задачах. Преподавал в Гидрометеорологическом институте. Широко известна его научно-популярная книга "Машина предсказывает погоду".

Лайхтман Давид Львович (1914-2004) – один из создателей физики приземного слоя атмосферы, профессор, ведущий специалист Главной геофизической обсерватории. Исследовал механизмы формирования пограничных слоев и количественной оценке их характеристик, разработал модель замкнутой системы уравнений пограничных слоев атмосферы и океана. Организатор ряда крупных экспедиций в Среднюю Азию, Арктику, Атлантику, в которых выполнялись уникальные экспериментальные работы в натурных условиях. Преподавал в Гидрометеорологическом институте, воспитал школу теоретиков и экспериментаторов.

Юдин Михаил Исаакович (1913-1997) – профессор, крупный ученый в области динамики атмосферы. Вся трудовая биография связана с Главной геофизической обсерваторией, где прошел путь от вычислителя до ученого с мировым именем. Исследователь атмосферной турбулентности, математических методов кратко– и долгосрочных прогнозов погоды, метеорологической статистики. Автор около 200 работ.

За последние 50-60 лет гидрометеорология прошла новый этап развития буквально во всех своих областях и разделах. И в каждой из них можно назвать десятки имен ленинградцев-петербуржцев или выходцев из нашего города, содействовавших успехам этого очередного витка гидрометеорологической науки и практики. Немало было заблуждений, ошибок, неудач, но их преодолевали. И даже легче, чем предвзятость, непонимание, несправедливость. Помним поименно своих учителей:

Наставникам, хранившим юность нашу,

Всем честию, и мертвым и живым…

Не помня зла, за благо воздадим.

Не без пользы проходили бурные, хотя порой бестолковые обсуждения, семинары, защиты дипломов и диссертаций. Не зря прошли разные экспедиции и плавания, материалы которых не устаревают. Ныне в гидрометеорологические учреждения (офисы…) пришла молодежь, по-прежнему составляются прогнозы, хотя и совершенно новыми средствами (персональные компьютеры вместо арифмометров…), но основанными на испытанных методах, по-прежнему удовлетворяются запросы самых разных потребителей. Погода нужна всем…

* * *

Рассказы об особенностях подъемов воды и об изменчивости петербургской погоды – не основная цель предлагаемой книги. Главным для автора было так дополнить неповторимые черты города сведениями о его атмосфере и гидросфере, чтобы показать: окружающая нас природная среда при всех ее "причудах" – интересна и увлекательна, достойна внимания и любви.

Я этим городом храним,

И провиниться перед ним -

Не дай мне Бог вовеки…(Б. Ахмадулина)

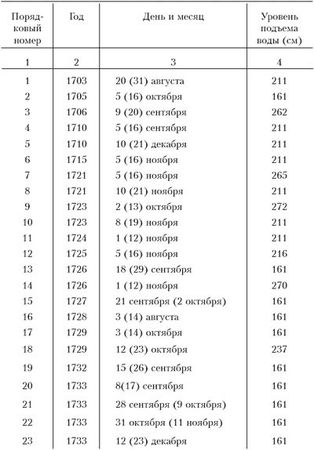

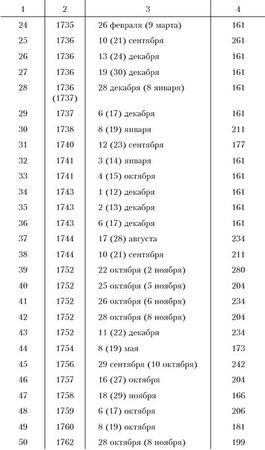

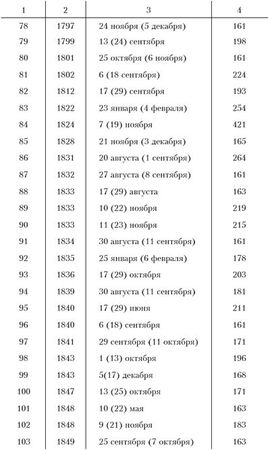

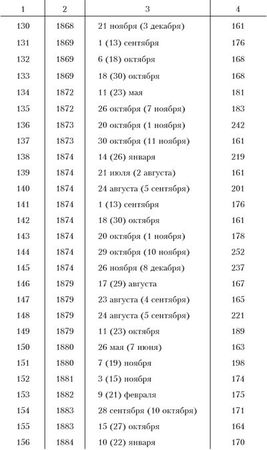

Приложение 1

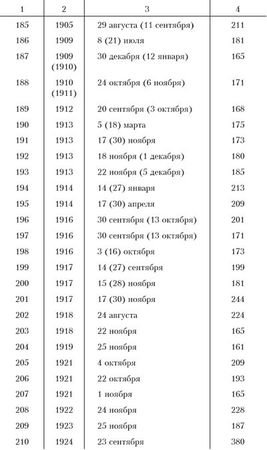

Хронология наводнений в Петербурге

Даты до февраля 1918 г. даны по старому и новому (в скобках) календарным стилям.