Первые сбраживают сахара в молочную кислоту строго по уравнению:

С6Н12O6= 2СН3СНОНСООН.

Гетероферментативные бактерии, кроме молочной кислоты, образуют значительные количества уксусной кислоты, спирта, углекислого газа, ацетона, диацетила и др.

Молочнокислые бактерии легко переносят высушивание, устойчивы к этиловому спирту, поваренной соли.

Молочнокислое брожение используется при производстве кисломолочных продуктов (сметаны, творога, кефира и др.), квашеных овощей, ржаного хлеба. Однако оно является причиной порчи молока, вызывает прокисание и ослизнение вина и пива.

Маслянокислое брожение происходит под действием маслянокислых бактерий рода Clostridium, сбраживающими сахара, крахмал, пектиновые вещества с образованием масляной кислоты, углекислого газа и водорода:

С6Н12O6 = СН3СН2СН2СООН + 2СO2 + 2Н2.

Кроме указанных веществ, в процессе маслянокислого брожения образуются этиловый и бутиловый спирты, ацетон, молочная и уксусная кислоты. Маслянокислые бактерии вызывают порчу картофеля, квашеной капусты, прогоркание молока, увлажнение муки и др. В результате выделения газов происходит вспучивание сыров, бомбаж консервов. Масляная кислота придает продуктам горький вкус и неприятный острый запах.

Уксуснокислое брожение вызывается бактериями, которые превращают спирт в уксусную кислоту при повышенной температуре (30 °С) и в присутствии кислорода воздуха. Образование уксусной кислоты происходит в две стадии:

2СН3СН2ОН + O2 = 2СН3СНО + 2Н2O;

2СН3СНО + O2 = 2СН3СООН.

Уксуснокислое брожение вызывает порчу продуктов, содержащих небольшое количество спирта (столовых вин, пива, кваса). При этом они приобретают запах и привкус уксусной кислоты и ее эфиров, мутнеют и ослизняются. На уксуснокислом брожении основано получение пищевого уксуса из разбавленных вин и спирта.

Пропионовокислое брожение – превращение углеводов, винной и молочной кислот в пропионовую и уксусную кислоты с выделением углекислого газа и воды. Оно может вызывать порчу виноградных вин, в результате чего они теряют приятный вкус и аромат, мутнеют и изменяют цвет.

Пропионовокислое брожение играет важную роль при созревании сыров, при котором формируются вкус и привкус сыра.

Гниение – это разложение белков под действием ферментов, выделяемых гнилостными микроорганизмами, с образованием продуктов глубокого распада (аммиака, сероводорода, углекислого газа, меркаптанов и др.). Чаще всего гниению подвержены продукты с высокой влажностью и богатые белком: мясо, рыба, яйца.

Гниение – глубокий распад белков и продуктов их гидролиза. Этот процесс возбуждается преимущественно гнилостными бактериями. Распад белков начинается с гидролиза и образования полипептидов и аминокислот. В дальнейшем распад этих соединений зависит от вида микроорганизмов, аминокислотного состава и условий, в которых протекает процесс. Аэробные гнилостные бактерии дезаминируют аминокислоты с выделением аммиака, жирных кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, валериановой), а также оксикислот и спиртов.

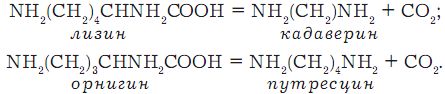

Под действием анаэробных бактерий происходит декарбоксилирование аминокислот с образованием аминов и углекислого газа:

Кадаверин и путресцин токсичны и имеют неприятный запах.

Из серосодержащих аминокислот образуются меркаптаны (R-SН), обладающие дурным запахом.

Карбоциклические (фенилаланин, тирозин) и гетероциклические (триптофан) аминокислоты образуют токсичные соединения, обладающие неприятным запахом (фенол, крезол, индол, скатол).

Плесневение происходит в результате развития на пищевых продуктах плесневых грибов. Ему подвергаются продукты, содержащие в своем составе много воды или увлажнившиеся в процессе хранения: плоды, овощи, хлеб, варенье, мясные и рыбные изделия, мука. Развитие плесеней вызывает глубокие изменения в составе продукта и появление своеобразного плесневелого запаха и налета на поверхности продукта.

Химические процессы

Химические процессы протекают в пищевых продуктах без участия ферментов. Это, например, окислительные процессы, происходящие под действием кислорода воздуха и активизируемые теплом и светом, прогоркание жира в жиросодержащих продуктах, обесцвечивание и изменение окраски вин, химическое разрушение витаминов. К химическим изменениям можно отнести также образование меланоидинов и химический бомбаж консервов, возникающий при взаимодействии металла банки с кислотами продукта. При этом выделяется водород, который, накапливаясь, вздувает крышки банок.

Скорость химических процессов можно замедлить понижением температуры хранения, применением упаковки, изолирующей продукт от действия света и кислорода воздуха.

Одним из распространенных химических процессов является прогоркание жиров – окислительная порча под действием кислорода воздуха. Этот процесс характерен для пищевых жиров и жиросодержащих продуктов (растительного и коровьего масла, сала, маргарина, сыра, орехов и др.). Окислению подвергаются в первую очередь непредельные жирные кислоты, провитамины и витамины, при этом происходят сложные химические превращения, сопровождающиеся накоплением продуктов окисления, в том числе и токсичных. Они придают жиру своеобразный горький вкус, неприятный прогорклый запах, вызывают першение в горле. На скорость окисления влияют степень насыщенности входящих в их состав жирных кислот, температура хранения, присутствие катализаторов (металлов, света), наличие антиокислителей и др.

Другим видом химической порчи пищевых продуктов является неферментативное потемнение, которое может развиваться в результате карамелизации сахаров, а также реакции между аминокислотами и восстанавливающими сахарами (меланоидинообразования). Этот процесс протекает при хранении многих пищевых продуктов (сушеных овощей, картофеля, яичного порошка), а также при кулинарной обработке. Меланоидинообразование отрицательно влияет на пищевую ценность продуктов и их органолептические достоинства: изменяется цвет продукта, появляются посторонние вкус и запах. Этот процесс можно замедлить понижением температур хранения и переработки, а также блокированием реакционноспособных группировок главных компонентов реакции. Эффективным ингибитором этого процесса является сернистая кислота или сернистый ангидрид. Они реагируют с карбонильными группами сахароз, блокируют их и выводят из цепочки реакции.

Однако меланоидинообразование может играть и положительную роль. Меланоидины образуются при выпечке хлеба, жарке мяса и рыбы, приготовлении топленого молока, солода, пива и других продуктов. В этом случае они участвуют в создании специфических вкуса, аромата и цвета.

При хранении консервов в металлической таре происходит растворение металла и накопление его в продукте. Переход металла в продукт в результате разрушения поверхностного слоя и накопление солей олова и других металлов, содержащихся в виде примесей в жести, снижает сохраняемость консервированного продукта, так как катализирует в нем химические процессы, а также оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека. Содержание солей олова не должно превышать 200 мг на 1 кг продукта. Образующийся в результате взаимодействия кислот продукта и жести углекислый газ увеличивает давление внутри банки, что приводит к физическому (водородному) бомбажу. Для защиты внутренней поверхности банок от коррозии применяют различные пищевые лаки и эмали.

Химическими процессами обусловлено обесцвечивание и помутнение ликеро-водочных изделий, выпадение нерастворимых осадков в виноградных и плодово-ягодных винах, образование в них сложных эфиров и ацеталей при выдержке, разрушение витаминов.

Все эти процессы, как правило, в конечном итоге приводят к ухудшению цвета, вкуса и запаха продукта.

2.1.2. Методы консервирования продовольственных товаров

Консервирование – это обработка пищевых продуктов для длительного сохранения их доброкачественности различными способами, которые обеспечивают подавление и прекращение биохимических процессов, происходящих в продуктах под действием ферментов. Консервирование позволяет устранить сезонность в потреблении скоропортящихся продуктов, расширить ассортимент товаров и повысить степень их готовности к употреблению. Кроме того, применение некоторых способов консервирования позволяет получать продукты с иными свойствами, т.е. по существу другие товары.

Различают физические, физико-химические, биохимические и химические методы консервирования.

К физическим методам относят консервирование с помощью низких и высоких температур, фильтрования, лучистой энергии, ультразвука, ионизирующей обработки.

Рассмотрим данные методы.

1. Низкие температуры применяют для охлаждения и замораживания продуктов.