Кое-что из истории ниндзюцу

Даже хорошо зная символику китайской и японской культуры, трудно проникнуть в тайну, скрывающую историю возникновения, образ жизни и психологию ниндзя.

Из-за почти полного отсутствия древних письменных источников, та информация, которая дошла до нас о старых кланах ниндзя, носит обрывочный характер.

* * *

Начнем рассказ с середины VI века. В то время Китай был разделен на два больших государства, Вэй и Лян, и ряд мелких. Все они враждовали между собой. Эта борьба подточила их силы, и в начале следующего столетия власть во всей стране перешла к новой династии Тан. В танской империи сосуществовали три религиозно-философских учения: даосизм, конфуцианство и буддизм. Буддизм, который начал распространяться среди китайцев с середины 1-го века, все больше и больше набирал силу и настолько окреп, что танские императоры вскоре сделали его государственной религией.

Буддийское духовенство в Китае делилось на две основные группы: тех, кто жил в монастырях (их было большинство) и тех. кто бродил по стране, питаясь подаянием и проповедуя взгляды, существенно отличавшиеся от официально признанных. В своих странствиях бродячие монахи ("люгай") постепенно проникали все дальше и дальше за пределы своею отечества - в Корею, Вьетнам, а с начала VII века - и в Японию.

Надо отметать, что китайские власти всегда боролись с нищенствующими бродячими монахами. Обвиняя их в извращении учения Будды и в колдовстве, они преследовались всеми доступными способами. Монахи, однако, активно сопротивлялись и заходили в борьбе с властями так далеко, что нередко примыкали к отрядам повстанцев или к шайкам разбойников. Постепенно в связи с этим в их среде сложилась своеобразная система выживания в экстремальных условиях, получившая название "Люгай мэнь" - "Врата учения нищих монахов". Она включала в себя искусство маскировки и перевоплощений, методы врачевания, приготовления лекарств, технику гипноза и вхождения в транс, и многое другое, что помогало бродячим монахам преодолевать опасности, подстерегавшие их повсюду.

* * *

С времен династии Тан установились прочные связи между буддийскими кругами Китая и Японии. Достаточно сказать, что все школы и секты японского буддизма, возникшие в период с VII по IX век, свою философию и ритуалы заимствовали у аналогичных китайских школ. Но, попадая на японскую почву, школы китайского буддизма обычно смешивались с местными верованиями и претерпевали поэтому довольно существенные изменения. Собственно говоря, именно это позволяет отличать их от китайских прототипов.

Подобные изменения произошли и с сектой бродячих монахов "люгай", которая трансформировалась в движение части японских монахов (в основном самозванных, т. е. не имевших государственного свидетельства, так называемых "силосо"), противопоставлявших себя официальной церкви. Это движение получило название "гёдзя" (отшельничество), а его центральной фигурой является полулегендарный Энно Оязуну (634–703).

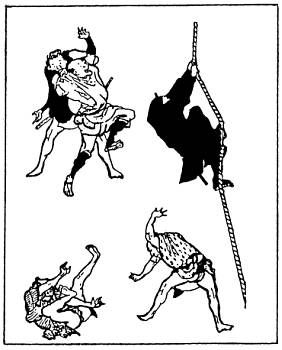

Рисунок К. Холусая (1760–1849) "Действия ниндзя"

Выросший в богатой и знатной семье, он в пятнадцатилетнем возрасте постригся в монахи и стал изучать буддийский канон. Но склонность к мистике побудила его вскоре уйти из монастыря и поселиться в пещере на заросшем густым лесом склоне горы Кацурага. Там он прожил более 30-и лет. За это время Одзуну с помощью китайцев летально познакомился с системой "люгай мэнь" и соединил ее с синтоистским культом гор. В результате он создал оригинальное учение, названное им "Сюгэндо" - "Путь обретения могущества".

Важнейшую роль в практике "обретения могущества" (т. е. овладения сверхестественными силами) Одзуну признавал за буддийскими методами достижения "просветленного сознания". Речь идет о дыхательно-медитативных упражнениях "кокю"(кит. "цигун"). В то же время из синто он взял ритуальные восхождения к вершинам, где якобы обитают горные духи (ками), возжигание священных костров "гома" для привлечения божественной силы "икёй", технику вхождения в транс "такисугё" (стояние под водопадом), когда у адепта изменяется сознание под воздействием потока ледяной воды, падающего на темя и еще декламацию "дзюмон" (заклинаний).

Как и бродячие нищие монахи "люгай" в Китае, последователи "сюгэндо" в Японии очень скоро стали подвергаться преследованиям со стороны светских властей и официальной церкви. Аскеты-отшельники лишали казну налога, а монастыри - прихожан и даров. В то же время они пользовались огромным авторитетом в народе как знахари и прорицатели. Дело дошло до того, что многие крестьяне стали считать самозванных монахов, этих бродяг и отшельников, единственными истинными последователями учения Будды! Понятно, что правящие круги не желали мириться с таким положением вещей. Были изданы указы, запрещающие бродяжничество (717 г.) и учение "сюгэндо" (718 г.). Однако запреты не дали желаемого результата.

Число последователей Энно Одзуну продолжало увеличиваться. Они укрывались в потайных скитах в горах, поэтому их стали называть "яма-но-хидзири", т. е. - горные мудрецы".

Когда во время царствования императрицы Кокэн вся реальная власть с 765 по 770 годы сосредоточилась в руках министра-монаха Докё, гонения на неофициальную церковь усилились. Особым указом Доке запретил строительство часовен и храмов в горах и лесах, а самозванных монахов было велено разыскивать и заключать пол стражу.

Репрессии повлекли за собой объединение горных отшельников, бродячих монахов и части крестьян - приверженцев "сюгэндо" - в замкнутые общины, и все большую милитаризацию этих общин.

Зачатки знаний о выживании, почерпнутые у китайских монахов "люгай", были дополнены и расширены, а среди самих "сидосо-гёдзя" выделилась особая прослойка монахов-воинов (сохэй), главной задачей которых стала зашита горных общин от нападений вооруженных отрядов, посылаемых властями. Большую роль в совершенствовании воинского искусства "горных мудрецов" сыграло то обстоятельство, что после поражения в 764 году восстания Накамаро Фудзивара уцелевшие мятежники (большинство которых составляли профессиональные воины) бежали в горы. Там они пополнили ряды "сохэй".

* * *

На рубеже IX–X веков термин "яма-но-хидзири" постепенно вышел из употребления. Бывших "горных мудрецов" все чаще и чаще стали называть "яма-буси", что означает, в одном варианте чтения иероглифов, "спящие в горах", а в другом - "горные воины". В эти же времена их учение "сюгэндо" было дополнено и углублено идеями буддийской школы "сингон" (инд. "мантра", т. е. магическая словесная формула). Основатель этой школы Кукай (774–835) оставил ярчайший след в японской истории. Проповедник, поэт, философ, лингвист, каллиграф, художник, скульптор, врачеватель, он стал героем множества легенд, остался в народной памяти как великий мудрец и чудотворец!

Созданное им по китайскому образцу учение подразделялось на явное и тайное. В свою очередь, тайный раздел включал в себя медитацию в процессе созерцания "мандал" (нечто вроде икон, изображающих, однако, не святых, а буддийскую картину мироздания), искусство заклинаний, ритуальные позы и жесты. Система Кукая давала ощущение реального слияния с космосом и обретения магической силы…