Мы расставались со слезами на глазах. Генриетта Вальтер Боргер (бывшая Анна) никак не хотела отпускать меня, и только клятвенное заверение моё и отца её Вальтера Яковлевича, что скоро приедут они ко мне в гости, успокоили её.

На примере российского немца мы хотели показать, что потомкам репрессированных, сосланных, униженных, переселённых надо осознать главное: сегодня безопасно быть немцем, евреем, крымским татарином, потомком репрессированного… Необходимо вернуться – припасть к истокам своего Рода, принять величие предков, которое и сегодня присутствует в каждом из нас.

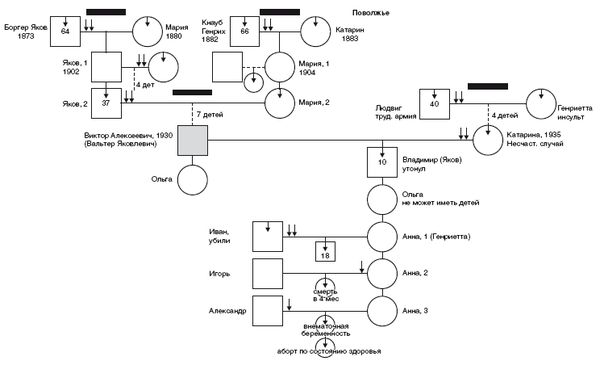

Рис. 6. Род Виктора – Вальтера – генограмма

По этой подлинной истории была построена генограмма.

Комментарий родолога

Мы предлагаем вам, уважаемый читатель, проанализировать генограмму к истории 7. Обладая опытом анализа предыдущих генограмм, вы легко выделите на рис. 6 существенные признаки формирования закона Рода – Уход.

История 8. Сын полка

Папка

– Ты меня очаровала. Жить у тебя буду.

Гитару на кровать осторожно положил, будто разрешения спросил. Чемоданчик поставил. И глазами цепкими цыганскими всю меня охватил. А я подумала: "Время послевоенное – мужиков поубивало. А тут вот он сам пришёл, живой-здоровый, грудь колесом, в медалях. Да и пусть, что цыган".

– Форму-то военную украл небось?

– А ты думаешь, цыган, так и обижать можно. Ошибочка у тебя в наводке, красавица. Меня боевой полк под Евпаторией подобрал и войной вырастил.

– Ну прости. Обидчивый какой. Ты тоже вчера мне приглянулся. Ещё подумала: с таким не пропадёшь. Ладно, пришёл – живи. Считай, на постой тебя пустила.

– Мне постоять есть где и без тебя. Я жить с тобой хочу и чтоб детей было много. Я на войне сказал себе: за всех, кого убило, детей нарожаю, живой если останусь.

Так и создал семью папка мой с мамкой нашей. Первую семью свою – послевоенную да единственную. Потом я родился и сколько помню себя: то на руках у отца, то песни с ним поём, то струны у гитары дергаю. Когда Серёжка родился, мы с папкой сразу его в свою роту на довольствие поставили и стали звать его "сынок".

Мамку санитаркой взяли, и она вроде с нами заодно. Только бабушка придёт, будто тучами небо закроет. Бабка-то нас звала "отродьем цыганским". Я у папки спросил: "Что значит отродье?" Он на меня так серьёзно посмотрел и сказал: "Бабушка говорит, что мы от Рода цыганского дорогу свою ведём. И потому такие весёлые всегда. А она уже старенькая, и ей не до песен. Да и муж её – дедушка ваш – на войне смерть принял". После этого мы стали бабушку жалеть. И когда она приходила, мы с сынком затихали. Бабушка тогда стала мамку спрашивать: "Что это у тебя отродье-то затихло, по углам жмётся?"

Потом, помню, папка постоянно твердить начал: надо, мол, нам подразделение наше воинское медсестрой укомплектовать. И что комплектность от мамы с бабушкой зависит. И показалось мне тогда, что в роте нашей с этого места пошло что-то не так…

Мама стала часто плакать. Папка поздно домой стал приходить, а как-то и совсем не пришёл. А когда пришёл – мама чемоданчик в окно выкинула и закричала на весь дом, что отказывает ему в постое. Хотела и гитару выкинуть, но я уцепился – не могла оторвать.

Мы с сынком к папке. Я гитару волоку. Сынок – в рёв. А папка поднял нас на руки. Взял чемоданчик и пошёл. Большой такой. Весь, как ёлка, увешанный. На шее – я в кудри перепутанные зарылся да с гитарой. На одной руке сынок в трусишках перешитых к папке прилип. А в другой руке у папки – чемоданчик. И так нам хорошо стало, что успокоились мы и затихли.

Но тут такое началось. Мать в крик на всю улицу: "Люди, спасите, добрые! Цыгане детей украли!" Да никто не побежал помогать ей. Все папку нашего любили. А нам с папкой хорошо. Так мы проехали на папке через всё село и вышли в степь. А там вся степь в домах тряпичных. Он прошёл между домами и вышел на поляну большую, а на ней костёр. Люди поют и все такие весёлые. Начали нас по рукам передавать, целовать. И спали мы в тряпичном доме. Папа сказал: "Это Род наш цыганский. А деревня тряпичная – это табор, а дома тряпичные – это шатры".

И столько у нас друзей появилось. Девчонки сынка нарядили. Он от внимания необычного стал сразу таким важным. А мы с мальчишками гитару отцовскую по-доброму делили – каждый показывал, что он умеет. Я больше всех умел. У меня так складно получалось, что меня зауважали. Эти дни мы в таком празднике жили. Папка говорил, что подразделение наше в тыл отвели на переформирование.

Только горем кончился праздник переформирования нашего. Боль в сердце моём всю жизнь плакать будет от несправедливости той, которая случилась. Пришли люди власти, и мать наша с ними. Забрали нас и папку. Я с гитарой своей, а сынок опять в рёв. Потом я понял: заарестовали роту нашу. И не видел я больше папки нашего любимого да весёлого. Сослали меня с гитарой в поселение детское в горы под Алупкой. Много раз я сбегал, да только каждый раз меня по гитаре узнавали, ловили и обратно возвращали. Мать несколько раз приезжала. Она постоянно плакала. Да всё пыталась меня каждый раз обнять.

Когда школу закончил, поступил в строительный институт. Состоялась наша основательная встреча с сынком. Правда, стал он уже не сынком, а Серёгой. Жил он всё это время с матерью. Хорошо мы с ним, по-доброму, по-братски встретились. Много он мне рассказал о судьбе подразделения нашего армейского. Папку судили, медали отобрали. Пришли цыгане, подняли шум большой, медали забрали. Когда Серёга школу закончил, нашли его цыгане и ему все папины медали передали. Папка умер в Чите на поселении, куда его за воровство своих детей на три года сослали. И вот я уже студент, а только узнал беду свою горькую, что командир роты нашей – папка любимый наш – пал смертью храбрых. И теперь клятву его фронтовую нам с Серёгой выполнить надлежит.

Поплакали мы с Серёжкой. Я долго успокаивался и так решил: не видел я папку мёртвым, и в сердце моём он живой, весёлый и любимый навсегда. Принял я командование на себя. И первый свой приказ отдал: "Командиром вверенного мне подразделения воинского буду я. Личному составу почтить память павших минутой молчания и увековечить сочинением романса "Боевым товарищам". Подразделение доукомплектовать и вывести на позиции в полном составе".

И ожидало меня на пути командирском принятие решения нелёгкого о судьбе санитарки – матери нашей.

Серёга мне про неё такое рассказал, что сердце молодое командирское не выдержало. И голова моя на распутье вопросов житейских, окруживших меня со всех сторон: "Может, война кончилась? Может, игра кончилась? Может, дорогу другую жизнь обозначила?"

И спрашиваю я вас как человека сугубо гражданского, как специалиста в области душ человеческих: "Что делать мне?"

Мама

Рос я в интернате, обзаводился друзьями, тосковал по папке, бунтовал против режима. Меня наказывали, наказывали, устали – успокоились. Поняли, видимо, что, пока гитара на месте – никуда не сбегу. А найти меня всегда можно было на море вблизи лягушки – одной из припляжных морских скал.

Всё это время моей детской ссылки Серёга рос у матери. И вот что рассказал мне при встрече наш повзрослевший сынок.

В отличие от меня он жалел её. Она плакала часто. И как он сказал: "Было так жалко её, что до слёз". Бабушка, когда в доме не стало старшего внука и ненавистного зятя, успокоилась, перестала кричать и обзываться. А маме часто говаривала: "Сиротинушка ты моя поломатая".

Со временем у Серёги сложилась картина жизни дедушки нашего, да жены его – бабушки нашей. Что-то из разговоров соседей услышит. Что-то украдкой прочитает у бабушки в документах. А по документам у бабушки пунктик был. Все они лежали аккуратно стопочками, разобранные по датам и темам, в большом ящике красивого массивного рукодельного серванта. Серёга скрупулёзно, как реставратор, восстанавливал в голове своей цельную картину жизни Рода нашего материнского. Его детская память сохранила даже обрывки разговора, который долго не был понятен ему, пока в голове не собралась вся картина целиком.

Ещё совсем маленьким он был, но нас с папкой рядом уже не было. Ночью стук в окно раздался. От страха он пробудился. Потом в кухне голоса заразговаривали. Один голос мамы, а другой – мужской, глухой такой, с кашлем постоянным. Всё было по-доброму. Серёга перестал бояться и прямо с одеялом устроился у дверей. Слушать стал. Мужчина рассказывал о мамином папе. Говорил о том, какой он герой. Как в него бомба попала, как они вернулись спасти его, да весь он от бомбы разорванным был и мёртвым. Мама плакала и говорила, что раз отец герой такой, то за что тогда у семьи всё отобрали. Да ещё и в сараи голодные дровяные, как врагов, жить сунули. Да ещё ругались и угрожали.