Всего за 120 руб. Купить полную версию

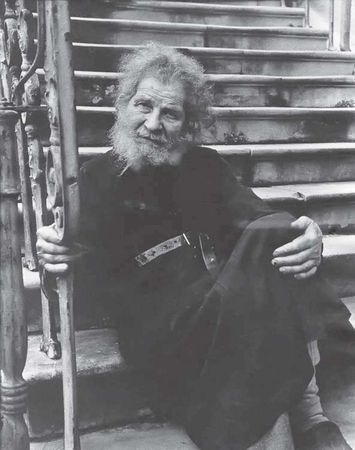

Русский монах в Андреевском скиту. Один из последних выходцев из старой России. Фото 1950-х гг.

Двери собора тоже не открывались. Полный осмотр здания – против часовой стрелки, как во время крестного хода, – никаких лазов не открыл. Я вернулся на паперть, в стену которой была вмонтирована мраморная доска: "Сей храм заложен в память чудесного избавления от смертельной опасности, грозившей Императору Александру Второму…" Где именно, от кого и когда ему грозила опасность – уже не читалось. И царь в итоге не уберегся, и храм заколочен.

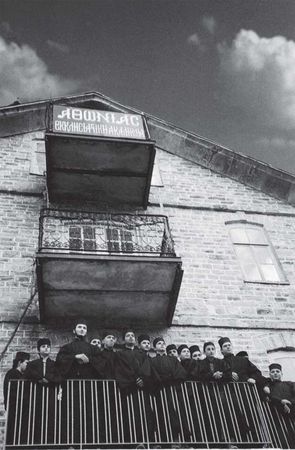

"Бурсаки" Афониады, школы в одном из флигелей Андреевского скита

Напротив собора через двор, как положено, дверь в дверь, стояла распахнутая настежь трапезная. Когда-то сюда после службы, выходя из храма, иноки чинной вереницей, не отклоняясь от прямой траектории, шли на трапезу. Просторный полукруглый зал, десятки длинных деревянных столов, заваленных пометом летучих мышей и всяким хламом. Неужели за этими столами кто-то кормился?

Малые церкви, как их зовут на Афоне, параклисы, были открыты. Некоторые из них стояли совсем голые, нещадно ободранные, в других уцелели остатки стенных росписей и пустые иконостасы. Обход братских корпусов напоминал прогулку по городу, пораженному нейтронной бомбой. Я обнаружил различные мастерские, пекарню, мельницу, котельную, аптеку, больницу, иконописное и фотографическое ателье, затем прошелся по кельям с их скудным типовым убранством: постель, шкаф, сундук. Кое-где на столах лежали эмигрантские газеты 1960-х годов.

За монастырским каре, в отдельном строении, я разглядел сквозь окно стеллажи с черепами. Вот она, знаменитая афонская усыпальница! На дверях склепа висел замок, снимавшийся вместе со щеколдой и гвоздями.

В центре склепа, в небольшом застекленном шкапчике, располагались черепа скитоначальников, с подробными эпитафиями на лбах и в хронологическом порядке.

С высоченных, до потолка, стеллажей на меня смотрели пустыми глазницами главы насельников. Я брал черепа наугад и, стирая с них пыль, читал лаконичные надписи на лбах: "Убит разбойниками", "Прожил более ста лет", "Утонул в море", "Бывший агроном". Одна эпитафия сообщала о филологических достоинствах инока: "Хорошо знал греческий язык" – видно, с языком туземцев туговато было у русских афонитов.

Если сам скит мне казался мертвым, то здесь, в усыпальнице, на меня повеяло жизнью…

В 1992 году в пустую обитель, по решению Ватопедского монастыря, вселилась небольшая группа греческих монахов во главе с архимандритом Павлом (Политисом). Ядро новой общины составляла семья: отец отца (странное словосочетание) Павла и его брат. Настоятель, будучи профессиональным реставратором, приложил много усилий для консервации и восстановления наследия своих предшественников. При этом, однако, русская монашеская традиция здесь оборвалась. Прискорбно и то, что престарелый о. Андрей (отец архимандрита Павла) избрал странную форму юродства, русофобию, обрушивая на греческих посетителей скита небылицы о русском Афоне и даже чиня препятствия паломникам из России. В декабре 1999 года я прибыл специально на 150-летие скита. На панигирь, Андреев день, в обитель сошлось множество гостей во главе с греческим епископом Михаилом, экзархом Центральной Европы. Торжественная служба шла в Андреевском соборе – такое событие случается раз в год: общинка была так мала, что чувствовала себя в гигантском храме неуютно (ежедневные богослужения шли в другом месте).

На один день здесь возникло эфемерное впечатление былого многолюдья.

В начале XXI века в истории скита произошел новый поворот: по решению Ватопеда в него вселилась дюжина иноков из Филофея во главе с о. Ефремом. Вскоре он получил сан нового дикея, вместо архимандрита Павла. Спустя многие десятилетия в обители появились и русские послушники. Тогда же началась первая профессиональная реставрация главного храма обители.

Ильинский скит

Посетителя Афона из России влечет прежде всего в русские места. Не то чтобы греческие монастыри менее благодатны, но там, в русских обителях, своя, родная стихия: богослужение на славянском, долгие беседы с насельниками и даже чай из самовара, а не турецкий кофе, переименованный в Греции в византийский.

Увы, по Божию попущению, русский Афон пережил в XX веке тяжелую драму, а недавнее пресечение русской жизни в Ильинском скиту ее усугубило.

Скит этот, знаменитый и тем, что он был основан великим старцем Паисием (Величковским), мне впервые довелось увидеть в июне 1992 года. Только увидеть, ибо внутрь попасть не удалось: дорогу преградил один из астиномов (полицейских), несущих службу на Афоне, заявив, что скит паломников не принимает и что никаких русских монахов там нет. Других разъяснений он не дал.

Их мне дали, с большой горечью, монахи Пантелеимонова монастыря. Оказалось, что в последние годы в Ильинском скиту спасалась горстка монахов, человек десять. В основном это были потомки эмигрантов "первой волны". Настоятельствовал в нем архимандрит Серафим, по происхождению – гуцул, по паспорту – гражданин США. Исторически сложилось так, что ильинцы считали себя входящими в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви (в то время как пантелеимоновские монахи кровно связаны с Московской Патриархией).

Они свято чтили память основателя своего скита, старца Паисия, и истово хранили его духовное наследство. Отец Иоанникий, например, обладая научными наклонностями, годами разыскивал в афонских обителях рукописи старца. Скит выступил зачинателем его канонизации как местночтимого святого, произошедшей в Нью-Йорке в 1981 году, за семь лет до его прославления в лике святых Московской Патриархией (добавлю, что старец канонизирован и Румынской Церковью – его святость подтверждена трижды!).

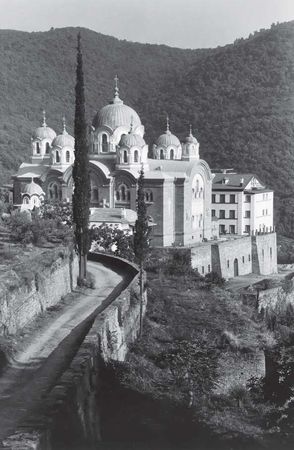

Собор Св. Илии Пророка в одноименном скиту. 1997

Не все в скиту шло гладко. Ильинцы подозрительно относились к пантелеимоновским монахам, прибывшим из Советской России, и даже не поддерживали с ними общения. Еще более непримиримы, что и послужило формальной причиной их изгнания, они были к Константинопольским Патриархам, которые, как известно, духовно возглавляют Афон. Скитники объявили себя зилотами, ревнителями, и отказались поминать Патриархов, обвинив их в вероотступничестве, главным образом из-за введения новоюлианского календарного стиля, а также в масонстве.

Афонские духовные власти до поры до времени терпели подобное "диссидентство". Но в мае 1992 года, когда о. Серафим исповедал свое зилотство перед посланцами Патриарха, ильинцам – их к тому времени оставалось всего четверо – дали сутки на сборы… В качестве официального обоснования изгнания, помимо непоминания Патриарха, было выдвинуто обвинение в нелегальном проживании на Святой Горе.

Враз опустевшую обитель заселили греческими монахами из монастыря Пантократор, на землях которого стоит скит. Заодно сменили и игумена Пантократора, годами покровительствовавшего ильинцам. Так закончилась двухвековая история русского общежительного скита пророка Илии.

А началась она в 1757 году, когда старец Паисий (Величковский) испросил заброшенную постройку у Пантократора. Окруженный преданными учениками, он мечтал устроить здесь обитель на евангельских началах, прежде всего в виде общежития, киновии – той формы монашеской жизни, которая была к тому моменту уже забыта Афоном (сейчас все афонские монастыри – киновийные). Авва выстроил скит на пятнадцать монахов, полагая, что братия должна состоять не менее чем из двенадцати человек, по числу учеников Христа, но при этом не может быть очень большой. Именно в Ильинском скиту старец наладил сбор и перевод на русский язык святоотеческих писаний, впоследствии ставших настольной книгой благочестивых людей, знаменитым Добротолюбием.

Небывалое по тем временам благолепие обители притягивало к ней новых насельников, которых вскоре стало уже более шестидесяти. Для тогдашнего Афона, угнетенного турками, это было слишком много, слишком вызывающе, и в 1763 году старец, опасаясь преследований, ушел с братией в Молдавию, где продолжил свое славное подвижничество.