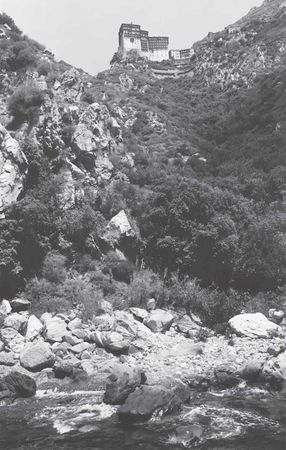

Симонопетровский монастырь. 2000

Познакомиться с насельником Симонопетровского монастыря оказалось несложно. В одно из посещений Афона мы встретились, а позже вступили в переписку. Выяснилось, что дело у о. Макария было много шире – ему было дано послушание составить на западноевропейском, а именно французском, языке современный Синаксарь, то есть месяцеслов в порядке литургического календаря. Французский язык был выбран не случайно, ибо о. Макарий – француз, и некогда его звали Жераром, а вот агиологом он стал помимо своей воли: так решил игумен.

Послушание началось лет двадцать назад: на краткий очерк об одном святом уходил день, о другом – месяц. В основание работы лег Константинопольский Синаксарь, к которому были привлечены новейшие источники – "Жития святых" о. Иустина (Поповича), Святцы и календари Поместных Церквей, благо Афон – международная столица Православия и в представителях разных наций недостатка нет.

Что касается западных святых, то о. Макарий очень осторожно, чаще всего на основании уже установившихся почитаний среди православных, включал в свой Синаксарь самые великие имена. Причем останавливался он не у 1054 года – официальной даты так называемого разделения Церквей, – а много раньше: на IX веке. Пользовался инок при этом и обильной католической агиологией, в том числе и исследованиями болландистов, членов любопытного монашеского ордена, которые уже несколько веков собирают и публикуют материалы исключительно о святых. Только вот, как рассказал о. Макарий, принципы и результаты таких изысканий оказались очень разными.

Болландисты, со свойственной на Западе рассудочностью, установили строгий, так называемый исторический метод: если найдены древние документы о святом, значит, был такой. Если же не найдены – значит, и не было его. При этом самый главный показатель святости – чудеса – не учитывался вовсе, как неисторический. И вот в результате многовековых поисков обнаружилось, что нет архивных документов ни о св. Георгии Победоносце, ни о св. Екатерине Великомученице, ни о многих других великих угодниках. Католическая же Церковь, на основании докладов своих агиологов, взяла и исключила из официальных Святцев чтимые всеми имена. Парадоксальный результат, вздыхал сокрушенно о. Макарий, – взялись укрепить культ святых, а в результате ему навредили.

Вот таким образом, составляя Синаксарь, афонский агиолог попутно решал – действительно впервые в истории Православия – задачу сведения воедино святых всех Поместных Сестер-Церквей, по благословлению Вселенского Патриарха. Труд, в конце 1980-х годов шедший к завершению, неожиданно продолжился: Русская и другие Восточноевропейские Церкви, сбросившие иго государственного атеизма, стали канонически утверждать уже существовавшие в народе почитания многих мучеников и подвижников.

С радостью рассказывал о. Макарий о своем необычайном послушании: изучение подвигов святых укрепляло и наставляло его самого.

В середине 1996 года вышел последний, шестой том нового Синаксаря. В него вошли дополнения, исправления и общий указатель – 3911 имен. Пожалуй, впервые названо общее число православных святых. Мы должны, конечно, говорить, что это число нам известных святых. Весь Синаксарь ведом одному лишь Богу. Церковь это знает и раз в году совершает память всех святых, ведомых и неведомых.

Шеститомный Симонопетров синаксарь оказался для православного мира полным совсем ненадолго. В 2000 году Русская Церковь причислила к лику святых мучеников и исповедников почти тысячу угодников Божиих. Послушание о. Макария будет длиться – пока длится его жизнь на Афоне и святость людей.

Кончина на Афоне

"Он уже на небесах, а нам здесь мучиться", – говорят часто монахи на похоронах.

Сами похороны и последующая эксгумация останков составляют характерную афонскую особенность.

Над почившим читают Псалтирь, совершают последнее целование, а настоятель обители произносит разрешительную молитву. Тело усопшего, обвитое мантией, без гроба (тела тут буквально предаются земле) покоится на братском кладбище в течение трех лет, после чего останки изымаются из могилы и переносятся в костницу. Подобные усыпальницы имеет каждая святогорская обитель, причем русские склепы отличаются образцовым порядком, почти домашним уютом.

При открытии могилы монахи уделяют особое внимание цвету костей: белый цвет для них означает, что инок спасен, желтый – что он особо угодил Господу, черный (темный) – что душа почившего отягощена грехами и требует усиленных за нее молитв. Особую тревогу вызывает загробное состояние монаха, тело которого за три года не разложилось ("земля не приняла") и которого вновь приходится хоронить.

Кладбища и усыпальницы всегда располагаются, следуя типикону, за монастырской оградой. Таков был и античный санитарный принцип "ехигатигоз", т. е. устройство кладбищ за городскими стенами. Исключение на Афоне составляли захоронения членов византийского императорского дома и основателей обителей, которых погребали близ церковных стен.

Участки для братских кладбищ всегда выбирались в местах, удаленных от оживленных паломнических маршрутов. Обычно они засаживались кипарисами – траурным для средиземноморской культуры деревом.

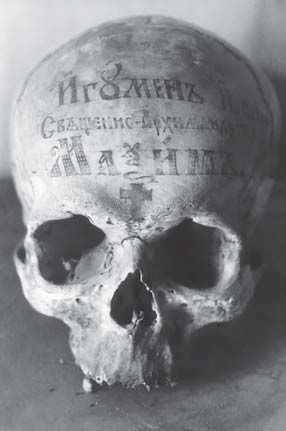

Стандартные кресты на могилах снабжались табличками. Их содержание затем переносилось отцом-гробокопателем на черепа (в греческих усыпальницах, кстати, надписи на черепах встречаются редко). Одни и те же кресты использовались неоднократно. Более того, даже таблички при очередном погребении иной раз записывались поверху или на оборотной стороне – такова монашеская экономия. Пока тела монахов лежат на кладбище, их имена поминаются на проскомидии ежедневно. По перенесении останков в усыпальницу имена из заупокойных синодиков кладбищенских церквей вычеркиваются, с записью: "Срок кончился такого-то числа".

Глава игумена Максима, настоятеля Ильинского скита. 1997

Сохранилось описание похорон настоятеля Андреевского скита архимандрита Иосифа (в 1908 году): "Тело покойного принесли к приготовленной для него могиле, у алтаря Покровского параклиса. Могила заблаговременно была освящена по чину церковному, окроплена святою водою и усыпана вся благоухающими цветами, водружен был большой кипарисовый крест с неугасимой при нем лампадою, а братия тотчас усадила весь могильный холм живыми цветами и возложила на могилу большой венок из зелени и цветов". Через три года останки настоятеля так же торжественно перенесли в костницу.

Костница Андреевского скита – одна из самых внушительных на Афоне. Она представляет из себя два просторных зала, соединенных коротким переходом. В первом хранятся останки монахов и послушников, во втором – "посторонних лиц", т. е. монахов-отшельников, рабочих (их называли искаженным греческим словом аргат), паломников (поклонников), сиромах (странников-афонцев).

В первом зале, как и всегда в афонских усыпальницах, черепа расставлены на полках (при погребении иноки особенно заботятся о сохранении глав почивших, обкладывая их каменными плитами), а кости составлены в общую, необыкновенно аккуратную груду. Мелкие косточки сложены в подполье.

Даже тут соблюдена определенная иерархия: главы настоятелей и ктиторов хранятся в отдельном киоте, над которым водружен список главной скитской святыни – Богородичной иконы "В скорбех и печалех утешение". В отдельном большом киоте – глава схимонаха Иннокентия (Сибирякова), завещавшего скиту свое миллионное состояние.

На одной стене прикреплено стихотворение, написанное от руки:

Прииди о Христе всякий брат:

Мы ему каждый рад.

За нас положит поклон,

В день молитвы услышан будет он.

Отцы и братия, просим вас,

В молитвах поминайте нас.

Господь видит любовь вашу -

Не оставит вас!

Помни всякий брат:

Что мы были, как вы,

И вы будете, как мы.

На другой – еще одно меланхолическое стихотворение, под названием "И мы будем такими":

Люблю бывать по временам,

Где скрыта тайна жизни нашей,

Где, может быть, и сам

Вслед за испитой смертной чашей…

Здесь я минуты провожу,

Томим уныньем неисцельно.

И здесь отраду нахожу,

Когда душа скорбит смертельно.

Смолкает тут житейский шум

И, вместо мыслей горделивых,

Приходит ряд суровых дум,

Судей нелестных справедливых.

Передо мной убогий храм

Наполнен мертвыми костями.

Они свидетельствуют нам,

Что мы такими ж будем сами.

Немного лет тому назад,

Где жили те земные гости,

И, вот, ушли они в "свой град",

Оставив нам лишь эти кости.

Не в силах были и они

Владеть собой в иную пору;

И между ними, как людьми,

Бывали ссоры из-за сору!

Теперь довольные судьбой,

Лежат, друг другу не мешая;

Они не спорят меж собой,

Своя ли полка иль чужая.

Рядом со стихотворениями на стене вывешены вериги (цепи, гири, тяжелые кресты), образующие нечто вроде монашеского музея.

Порядок тут настолько образцовый, что вслед за писателем Борисом Зайцевым, посетившим эту усыпальницу в 1926 году, невольно ждешь старичка-"смертиотекаря", составляющего каталоги, биографии и выдающего справки об усопших. В новой общине, недавно вселившейся в скит, есть два русских послушника, занявшихся регистрацией надписей на главах их предшественников. Не быть ли одному из них подобным "смертиотекарем"?