Мировое "и"

Двадцать первое ноября 1901 года. Киев. Экстраординарный профессор Киевского политехнического института Сергей Николаевич Булгаков читает публичную лекцию "Иван Карамазов как философский тип". Публика встречает выступление овацией. Студенты несут профессора на руках. Таким был первый триумф Булгакова-лектора. У него был талант оратора. Он говорил горячо и с чувством. Говорил сердцем. В этот киевский период – с 1901 по 1906 год – Сергей Николаевич прославился на всю Россию. Он преподает, активно публикуется, участвует в различных журналах, знакомится с известными философами, учеными и литераторами. В 1902 году следующая публичная лекция, принесшая ему славу – "Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?" Лекция опубликована. Автора приглашают с выступлениями в разные города России. Так начался "идеалистический" период в жизни Булгакова. Это время ознаменовано многими отрадными свершениями в жизни мыслителя: в 1903 году был опубликован сборник "От марксизма к идеализму", в 1904 году вместе с Н. А. Бердяевым Булгаков работает над журналом "Новый Путь", но самое отрадное произошло в 1905 году – Сергей Николаевич после долгого перерыва идет на исповедь и причащается. Так скромно и кротко тихим осенним днем в маленькой монастырской церкви состоялось возвращение к Богу, примирение с детством.

Осенью 1906 года Булгаков переезжает в Москву, где он прожил до 1918 года. Это один из самых насыщенных периодов булгаковского творчества – двенадцать лет активной писательской, преподавательской и общественно-политической работы. Он перебирается в Москву ради участия во Второй Государственной думе, куда он вошел в начале 1907 года как "христианский социалист", так и не примкнув ни к одной из партий. Девять раз поднимался депутат Булгаков на трибуну, всякий раз ввергая в недоумение слушателей, потому что от него доставалось и царскому правительству, и реформаторам, и революционерам. Ни для одной из партий он не сделался своим, и четыре месяца активной думской работы вылились в глубокое разочарование в политике. "Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, – вспоминал отец Сергий, – нежели общий зал и кулуары Государственной думы, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских депутатов". Но московское двенадцатилетие это не только Дума. Здесь Булгаков знакомится с отцом Павлом Флоренским, Е. Н. Трубецким, П. И. Новосёловым, В. Ф. Эрном и многими другими яркими мыслителями и публицистами. В 1909 году в сборнике "Вехи" выходит знаменитая булгаковская работа "Героизм и подвижничество", вызвавшая множество споров в 1911 году – сборник статей "Два града", в 1912 году – "Философия хозяйства". Однако венцом московского периода стала книга "Свет Невечерний" (1917) и сборник "Тихие думы" (1918).

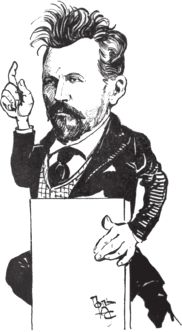

Карикатура на депутата Государственной Думы С. Н. Булгакова. 1907

Булгаков уже не идеалист, а религиозный философ, "искатель религиозного единства жизни, взыскуемого, но не обретённого". В "Философии хозяйства" впервые звучит тема Софии, которая дается Булгакову непросто. Он находится под сильным влиянием Владимира Соловьева и отца Павла Флоренского. Их софиологические опыты носят яркую гностическую окраску. У Сергея Николаевича Булгакова была здоровая церковная интуиция, привитая еще в детстве, а потому он сопротивлялся этому влиянию, пытался его преодолеть и, будучи уже священником, во многом исправил ошибки своего раннего учения, а в некоторых опытах даже раскаялся. Но общая тональность "московских" текстов подлинно софийная. Василий Васильевич Розанов, размышляя над страницами "Братьев Карамазовых", говорил о двух типах отношения к жизни: "миролобызающем" и "мироплюющем". Тексты Булгакова читать радостно и утешительно. Это мыслитель "миролобызающего" взгляда. О чем бы он ни писал – о Марксе ли, Фейербахе, Карлейле или Пикассо, творчестве Голубкиной или Чехова, он везде находит свою правду, прежде чем осудить или отвергнуть, он всеми силами старается оправдать. Оправдание мира – таков основной пафос его "московских" текстов. И именно поэтому они софийные. Много позже своему верному ученику Льву Зандеру отец Сергий говорил, "что в слове "и" сокрыта вся тайна мирозданья, что понять и раскрыть смысл этого слова – значит достигнуть предела знания". Ибо "и" есть принцип единства и цельности, смысла и разума, красоты и гармонии; понять мир в свете "и" – значит охватить его единым всепроникающим взглядом; а увидеть эту связь, которая соединяет мир с Богом, значит понять его как Божие "царство и силу и славу", существующие "всегда, ныне и присно и во веки веков". В философии и богословии Булгакова это мировое "и" и есть София, принцип всеобъемлющего единства. Но прежде чем войти в философский дискурс, стать проблемой или концепцией, София есть событие и откровение, живой опыт единства мира, человека и Бога, и этот опыт Булгаков переживал не только в явлении красоты, проблесках истины и правды, которые он замечал в произведениях персонажей своих статей, но и в личном, часто весьма трагическом опыте.

Двадцать седьмого августа 1909 года умер любимый сын Сергея Николаевича Ивашек, "белый мальчик", как называл его отец. Страницы "Света Невечернего", где Булгаков описывает эту трагедию, может быть, самое пронзительное и трогательное в его творчестве. Мальчику было чуть больше трех лет, но он был отрадой для своих родителей. "Неси меня, папа, кверху, – пойдем с тобою кверху!" – последние слова малыша, которые невозможно читать без волнения. Однако этот страшный опыт умирания вместе со своим "белым мальчиком" Булгаков пережил как софийное откровение. Здесь начинается софиология смерти, и для меня это самое сильное свидетельство присутствия в булгаковской философии его экзистенциального измерения, без которого невозможно понять софийную онтологию отца Сергия. И эта софиология смерти тоже родом из детских откровений Булгакова. Из семерых детей отца Николая в живых остались лишь двое. В памяти отца Сергия особенно отпечаталась смерть младшего брата, пятилетнего Коли, "общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки". Но отец Сергий умел видеть софийность и в смерти, и в похоронах, а потому и говорил, что в Ливнах "софийно хоронят".

Один из самых софийных опытов умирания Булгаков также пережил в Москве. В июне 1918 года он принимает священный сан. Для философа Булгакова это было подвигом смерти и воскресения. Булгаков был потомственным "левитом", в его жилах текла кровь священников пяти поколений, "левитская кровь". Это по линии отца. Предки матери тоже были священниками, и одним из них был знаменитый святитель Феофан Затворник. Священный сан и богословское служение были естественным итогом мировоззренческой эволюции Булгакова. Читая его труды 1910-х годов, мы видим, как постепенно оцерковляется мысль Булгакова, как он настойчиво начинает любопытствовать к вопросам богословским, а в книгах появляются бесчисленные цитаты из отцов Церкви и добротные экскурсы в святоотеческое богословие. В церковную проблематику Булгаков входил и как публицист, и как общественный деятель. Он живо интересовался ходом имяславческого спора, а в 1917 году стал членом Поместного собора и близким другом патриарха Тихона, которому Святейший доверял написание своих посланий. События, связанные с рукоположением, отец Сергий подробно описал в своих заметках. В этих записях поражает удивительная атмосфера кроткой умиротворённости, "тишины неизглаголанной". И это тоже София, опыт жертвенного отдания себя на служение Богу и людям, жреческого посвящения на служение, освящающего и оздоровляющего этот мир, созидающего Церковное Тело через таинства, через преображение мира.