Евхаристия в жизни и богословии о. Сергия Булгакова

Вторая половина XX века в истории христианства озарена светом евхаристического возрождения. Надо заметить, что это отрадное явление коснулось не просто какой-то отдельной конфессии, но благодаря сложившемуся научно-богословскому интернационалу распространилось на три большие ветви христианского дерева – православие, католицизм и частично протестантизм. Почему воля к евхаристическому обновлению церковной жизни проявила себя именно в эту сложную и противоречивую эпоху? Об этом еще предстоит подумать историкам и богословам и современным, и, в большей степени, будущим. Позволю себе такую версию: во многом это было связано с освобождением Церкви от несвойственных ей функций обслуживания каких бы то ни было идеологий и политических систем. Империи умерли, церкви обнищали и уже перестали восприниматься как серьезные конкуренты и сильные игроки на политической арене. Настало благодатное время заняться своей собственной жизнью без оглядки на королей, императоров и свой бережно хранимый феодальный статус. Конечно, я сильно упрощаю, и, опять же, такие глобальные изменения хорошо видны только на изрядном расстоянии, а потому и разбираться в них – задача не моего поколения. Однако следует помнить, что у истоков этого обновления стояли наши православные мыслители и богословы, труды которых оказали огромное влияние на католическую и протестантскую теологию. Я назову здесь имена самых ярких представителей православного евхаристического возрождения – о. Сергий Булгаков, о. Николай Афанасьев, о. Георгий Флоровский, о. Александр Шмеман, митрополит Иоанн (Зизиулас). Конечно, исследователям еще предстоит решать, а в большей степени и спорить, чьи взгляды и на кого оказали влияние, хотя, при желании, можно отследить генеалогию богословских идей от Рудольфа Зома к о. Сергию Булгакову и через него к о. Николаю Афанасьеву и о. Александру Шмеману и далее – от о. Сергия Булгакова к фон Бальтазару и от о. Николая Афанасьева к Иву Конгару, а от этих ярких католических мыслителей к II Ватиканскому собору и нашему тревожному времени. Благородная переимчивость, чуткость к мысли, к идее, высказанной пусть и не тобой и не в твоей традиции, скорее достоинство, чем недостаток, и то, что богословы различных конфессий научились слушать и понимать друг друга – это реальное достижение нашего времени. И не только понимать и воспринимать, но и дорожить. Богословское наследие о. Сергия Булгакова высоко ценится и благодарно осваивается в католическом мире. Однако для своих родных по крови и вере читателей великий русский богослов протоиерей Сергий Булгаков – не открыт и не прочитан.

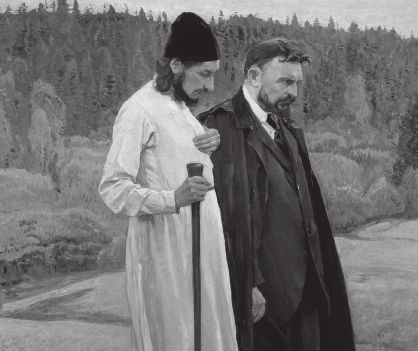

Философы (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский). 1917. Худ. Михаил Нестеров

Отец Сергий Булгаков – реабилитированный философ и репрессированный богослов. В начале 90-х в России произошло переоткрытие о. Сергия как философа, и именно русские философы, историки мысли и просто честные читатели оценили всё величие философского гения о. Сергия. Огромными тиражами издавались его религиозно-философские труды, издавались и переиздавались, защищались диссертации, проводились многочисленные конференции. Однако его главные богословские тексты публиковались крайне редко, и кроме популярной книжечки "Православие", которую, кстати, о. Сергий писал скорее для "внешних", то есть для людей, не принадлежавших православной культуре, другие богословские работы великого мыслителя найти не так просто, и дело не только в сложности написанного. Для многих о. Сергий – подозрительный модернист и опасный "еретик", и еще в 30-х годах XX столетия развернулась кампания агрессивной травли и анафематствования его трудов, и, к сожалению, инерция этого упорного и бездумного противления не просто ощутима, но и довольно сильна. Как богослов о. Сергий Булгаков все еще в ссылке. Он по-прежнему на чужбине. "Чужой среди своих, свой среди чужих" – так он себя ощущал еще при жизни и очень тосковал от того, что так и не смог стать своим среди русского духовенства. Ему очень хотелось, но не хватало и внимания епископов, и одобрения и ободрения со стороны собратьев-священников. Об этом он с горечью писал в своих дневниках. С другой стороны, во многом именно благодаря вниманию одного из архиереев деятельность о. Сергия как богослова и педагога и состоялась. Я имею в виду митрополита Евлогия (Георгиевского), который не только высоко ценил о. Сергия, но и создал уникальные условия для развития русской богословской мысли во французской эмиграции. К этим уникальным условиям относилась беспрецедентная для русского богословия свобода богословских исследований. Владыка Евлогий просто по-отечески доверял своим парижским богословам, и надо сказать, они это доверие оправдали с лихвой. В речи на 10-летие парижского Богословского института о. Сергий с благодарностью говорит об этом доверии в свободе, в атмосфере которой и работал институт, и замечает: "Есть одно условие, при котором лишь возможно богословское творчество, это – свобода искания, без которой утрачивается искренность и воодушевление. При всех своих достоинствах и достижениях прежняя духовная школа не имела этого блага в такой мере, как мы, которые почтены этим даром от нашего иерархического главы. Да, мы были свободны в своем богословствовании, нам было оказано доверие, и, смею сказать, мы его оправдали и оправдываем".

В этой же речи о. Сергий отмечает еще одну, может быть, самую важную черту парижского богословия: "оно рождается из молитвы; больше того – из вдохновения Божественной Евхаристии, у алтаря. Не внешне только, но и внутренне наша школа соединена с храмом, а наши убогие рабочие храмины находятся непосредственно под храмом. Это знаменует собой естественную иерархию ценностей и в наших сердца. Lex orandi est lex credendi– говорит богословская формула". В другом тексте о. Сергия, мы можем найти похожую формулу, которая стала не просто девизом, но и ключом к пониманию творчества батюшки: primum vivere deinde theologizari. К радости оппонентов о. Сергия, это тоже латынь, но перевод такой: "сначала жить, а потом богословствовать".