Таким образом, существует два способа самонаблюдения, два метода самопознания: один в действии в каждый момент времени, а другой – сидя в неподвижности. Благодаря регулярной практике двух этих методов мы все больше и больше осознаем себя. И время от времени мы достигаем третьего уровня сознания, то есть самоосознания. Придет день, когда в определенные моменты оно начнет проявляться спонтанно. Это совсем другое качество сознания, мы начнем воспринимать гораздо больше, чем обычный человек. Вы знаете басню Лафонтена "Глаз хозяина": "Олень прячется в хлеву. Ни слуги, ни даже управляющий не замечают его присутствия, и он кормится вместе с коровами. А хозяин – стоглазый человек, как говорится в басне, – делая обход, обнаруживает его". Хозяин все видит, он пробужденный, остальные действуют механически.

Правда, что чем больше мы эволюционируем в сознании, тем более панорамным оно становится. Но для этого мы должны начать наблюдать себя, замечать, как трудно быть и оставаться осознанным.

6. Необходимость проверки и наблюдения

Знание о существовании этих различных состояний сознания само по себе представляет мало интереса. Одна теория среди других, которая может быть как верной, так и ложной. Как и все знания, которые дает духовная психология, их достоверность нужно проверять, то есть испытывать их на собственном опыте. И единственный способ проверить – это наблюдать себя, наблюдать, так ли это работает в действительности.

Проблема в том, что человек считает себя изначально осознанным и поэтому не видит причины и необходимости прилагать какие-то усилия, чтобы стать им. И наоборот, те, кто действительно понимают то, о чем идет речь, могут начать наблюдать себя. Самонаблюдение является ключом. Как это сделать? Не нужно располагать дополнительным временем или посещать специальные семинары или где-то уединяться, можно начать прямо сейчас!

7. Упражнение

Наблюдать себя как можно чаще в действии, работая, испытывая эмоции, чувства, мысли. Это единственная форма самопознания, которая не зависит ни от кого другого: та, которую мы практикуем сами, согласно тому, что констатируем в себе.

III. Центры и функции

Три центра и семь функций

Если необходимо изучить себя, чтобы познать, мы должны это делать согласно научному подходу, предусматривающему понимание сложного механизма: нужно определить составные части, понять, как они соединяются, какая энергия приводит их в движение. Следует узнать необходимые условия правильного функционирования, а также причины и следствия неисправностей.

В отличие от других живых существ человеческое существо обладает мозгом из трех частей, соответствующих трем важным и очень четким функциям: физической, интеллектуальной, эмоциональной. Каждая функция управляется центром, который организует и направляет процессы, выступая как независимый центральный мозг для каждой из них.

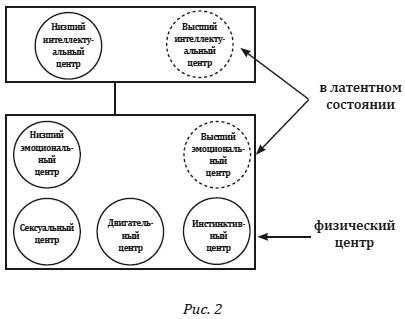

Эти три базовые функции также подразделяются на составные части. Мы приходим в целом к семи центрам: пять так называемых низших и два высших.

Пять низших центров – интеллектуальный, эмоциональный и физический, с его тремя подцентрами, обеспечивают наше непрерывное функционирование и наше элементарное участие в жизни.

Два высших центра – интеллектуальный и эмоциональный – соответствуют тому, что религии и духовности считают бессмертным элементом в человеке, также называемым высшим Я. Обычное человеческое существо не знает о них, не может их изучать или ощутить, поскольку не связано с ними напрямую. Их развитие требует особой работы из сущности. Нельзя описать эти центры, используя обычный язык. Мы знаем о них только косвенно, через тех, кто достиг высокой степени реализации, объективного сознания.

Следовательно, предметом данного исследования является изучение пяти низших центров.

Интеллектуальный центр

Низший интеллектуальный центр, который мы будем просто называть интеллектуальным центром, это место мыслительной деятельности. Он соответствует формированию мыслей, представлений, понятий, идей, логических умозаключений, утверждения и отрицания, сравнения, фантазий и воображения. Интеллектуальный центр знакомится с новыми вещами и идеями, он оценивает, судит, принимает решение об истинности или ошибочности чего-либо, его полезности или бесполезности, эффективности или неэффективности. Это место именно интеллектуальной памяти, эмоциональные и физические функции имеют свою собственную память.

Эмоциональный центр

Низший эмоциональный центр – это место желаний, чувств и эмоций: радости, печали, любви, ненависти, грусти, тревоги, веселья, страха, беспокойства, изумления, удивления… Все эти проявления так или иначе связывают нас с тем, что происходит в окружающем нас мире.

Физический центр, включающий инстинктивный, двигательный и сексуальный.

Инстинктивный центр

Инстинктивная функция соответствует всему врожденному и является неотъемлемой частью функционирования человеческого существа. Она полностью присутствует при рождении или естественным образом развивается впоследствии. Она проявляется в трех основных направлениях:

физиология или внутренняя деятельность тела: циркуляция крови, дыхание, пищеварение, метаболизм, работа клеток и желез;

органы чувств: пять чувств (слух, зрение, запах, осязание и вкус), к которым добавляется чувство тепла и чувство нашей собственной жизни. Чувство тепла отличается от осязания, оно открывает другое качество, а именно жара и холода. Что касается чувства жизни, оно позволяет нам воспринимать наше состояние здоровья в виде приятных ощущений, когда здоровье хорошее, или в виде дискомфорта и боли, когда мы болеем. Также оно дает нам осознание усталости. Таким образом, семь чувств принадлежат инстинктивной функции;

рефлексы, которые включают как очень простые, такие как коленный рефлекс, так и гораздо более сложные, такие как зевание и смех. Также инстинктивной функции принадлежат все формы внутренней памяти, соответствующие органам чувств: память вкусов, запахов (например, мадлены Пруста), боли и т. д.

Это отличается от другой формы памяти – воссоздания из интеллектуального центра – так как здесь все чувствуется, а не воссоздается рассудком.

В целях изучения мы вынуждены разделять различные функции, но очевидно, что в жизни они постоянно взаимопроникают: мы обычно переходим от одной к другой, даже не замечая этого, и очень редко находимся только в одной функции.

Двигательный центр

Двигательная функция связана не с внутренними движениями инстинктивного центра, а с внешними движениями и действиями, которые должны быть приобретены через обучение: ходьба, бег, прыжки, перемещения. Ни одно из них не является врожденным. Человеческое существо по своей природе не занимает вертикальное положение и не ходит. Он должен научиться этому, имитируя другое человеческое существо. Если, как это иногда случалось, человека воспитывают животные, он бегает на четырех конечностях, как они.

Этот центр способен обучаться, его можно даже выдрессировать, и через обучение он может приобрести большие умения. Это означает, что у него есть свой собственный разум. Я беру предмет, он выскальзывает из руки, я его ловлю: с каким центром это связано? С инстинктивным? Нет, это приобретенный рефлекс, связанный не с центром инстинктов, а с двигательным центром. Видели ли вы животных, старающихся подхватить что-нибудь падающее? Кроме собак, бегающих за брошенной нами палочкой… Значит, это приобретенная рефлекторная реакция, которую можно улучшить с практикой. Потренируйтесь ронять что-нибудь и ловить, у вас будет получаться все лучше и лучше, потому что двигательный центр способен к обучению, в отличие от инстинктивного центра, который знает изначально. Вопреки общепринятому представлению инстинктивный центр самый разумный из всех наших центров.

Другой аспект двигательной функции – это болтовня, как внутренняя, так и внешняя. Понаблюдайте за болтунами: 90 % из того, что они говорят, просто механично, автоматично и бесполезно, связано исключительно с двигательным центром, они неспособны придавать настоящее значение тому, что делают на мыслительном уровне. Они расходуют много энергии в своем двигательном центре.

Проделайте следующий опыт: на протяжении одного дня говорите только то, что имеет смысл, о чем вы размышляли, то есть для чего вы применили свой интеллектуальный центр. Вы будете удивлены, насколько молчаливыми вы станете… Поскольку большинство произнесенных в течение дня слов связаны не с интеллектуальным центром, а с двигательным центром, они не обдуманы.

Мы увидим позднее, что у всех центров есть свой собственный разум. Это объясняет, почему мы способны говорить, используя не высшую часть нашей природы, интеллектуальный разум, а разум более низкого качества, физический разум двигательного центра.